■ 第三部 第三章

c. エバ国家という英国と日本

1. 失敗した完成圏摂理

(1) 本来の復帰摂理とは

| 日本がエバ国家になった場合には、韓国と日本の国境はすぐなくなってしまうのです。そして、中国は天使長国家です。中国をアダムとエバが抱擁するようになるのです。分かりますか? そうした場合、天使長は何も持っていません。今、そのような一番最低の位置に立っておる中国を援助して、子供のように抱擁しないといけないのです。そうすれば全世界が、東洋文明と西洋文明が、カイン・アベルが……。アジアの精神的文明はアベルであり、物質文明はカインです。それは体を象徴するのだから、アベルが中心の立場に立った場合には、カイン圏である西洋文明は自動的に東洋一体になるのです。分かりましたか?(「はい」)。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p209~p210) |

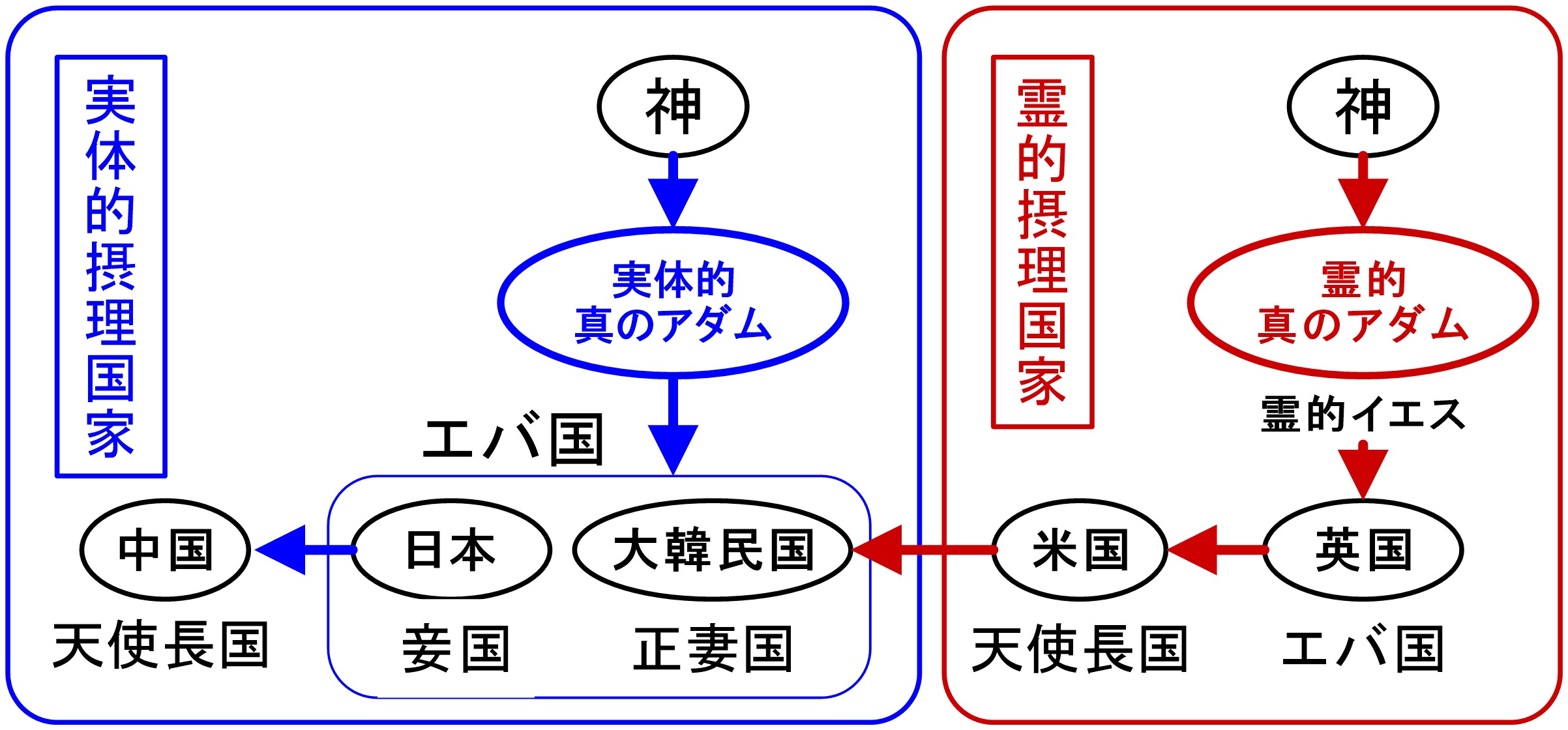

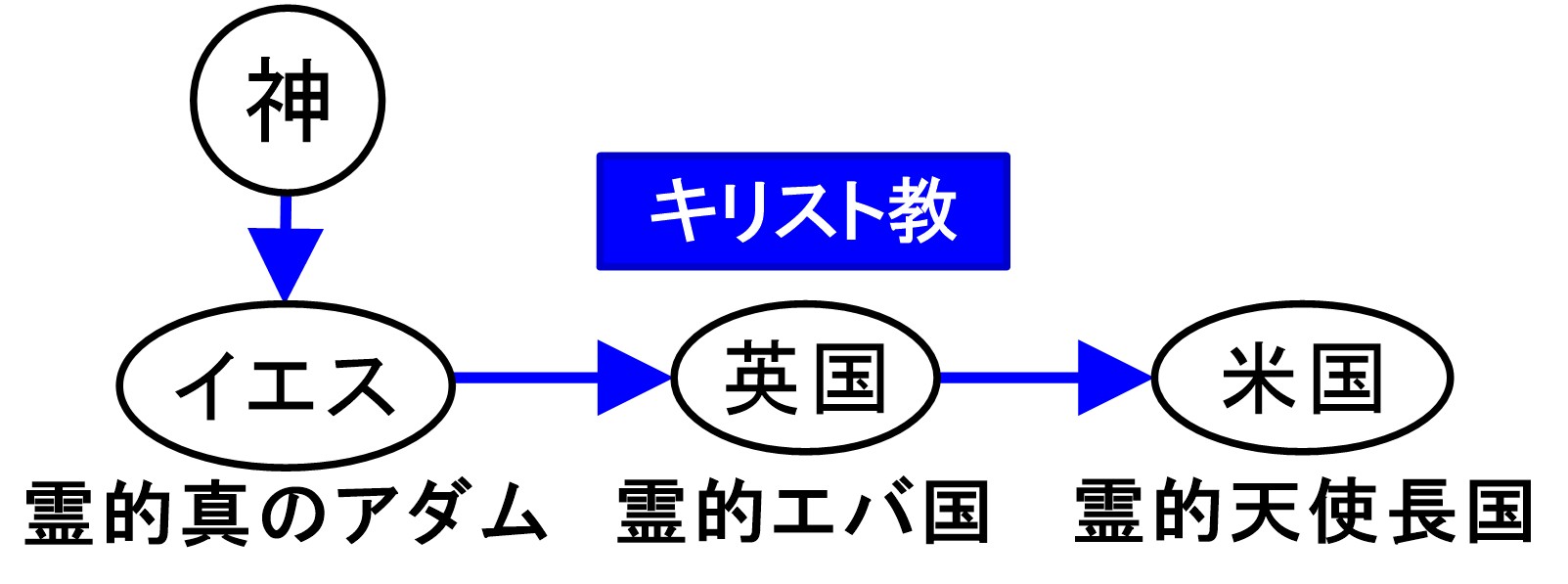

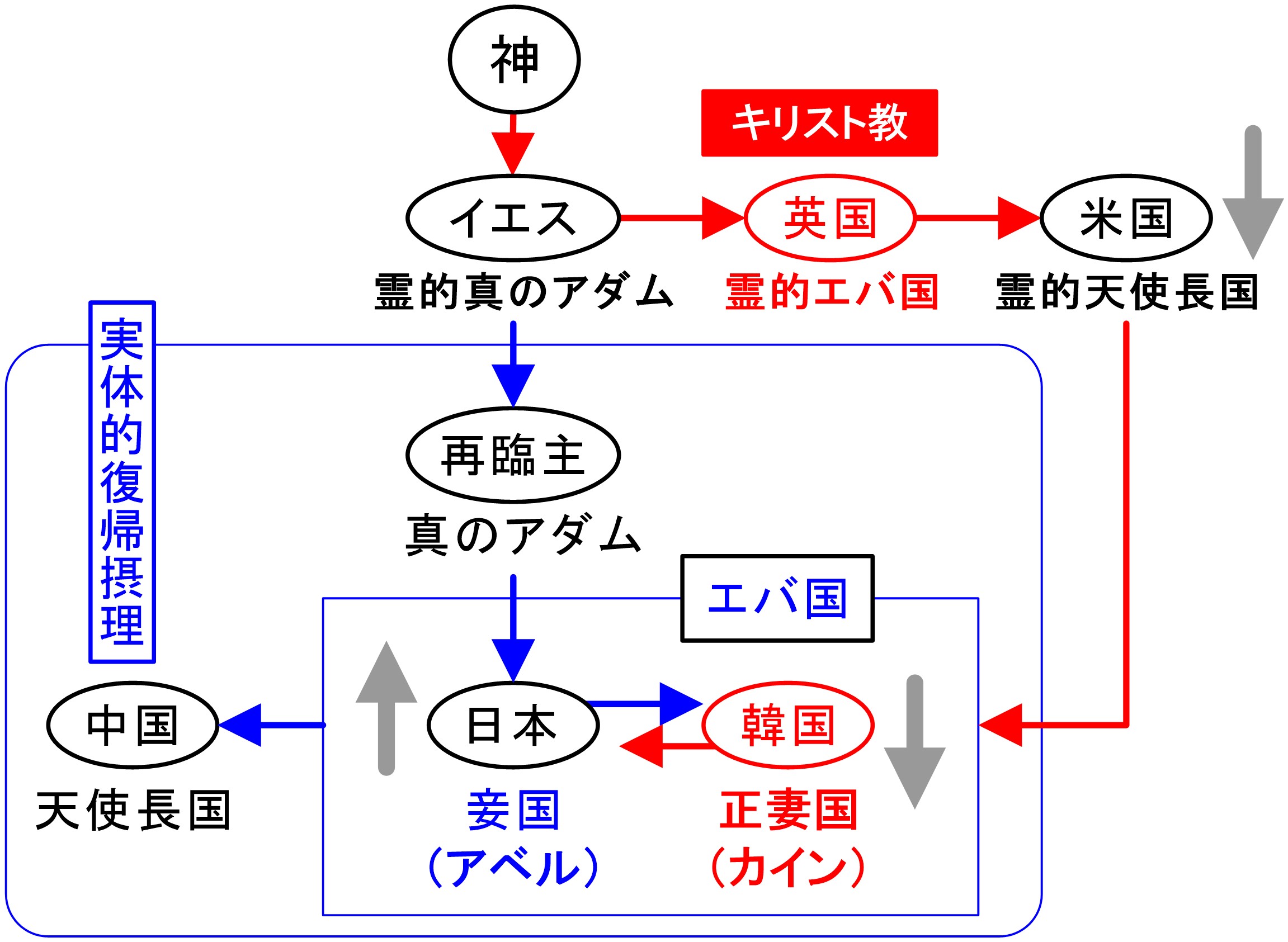

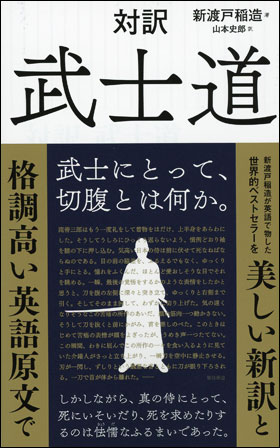

文先生のみ言葉(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p209~p210)は、西欧文明の霊的復帰摂理(上図右部赤枠内)が東洋文明の実体的復帰摂理(上図左部青枠内)となって展開されたことを示しているが、西欧(米国)から東洋(大韓民国)へのキリスト教伝来はプロテスタントのメソジスト派である。

文先生のみ言葉(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p209~p210)は、西欧文明の霊的復帰摂理(上図右部赤枠内)が東洋文明の実体的復帰摂理(上図左部青枠内)となって展開されたことを示しているが、西欧(米国)から東洋(大韓民国)へのキリスト教伝来はプロテスタントのメソジスト派である。 メソジスト派とは、18世紀なかばにイギリス国教会内部に誕生した宗教運動で、ジョン・ウェスレーによって始められた一教派である。アメリカへは1760年代にもたらされ、19世紀初頭に西部の開拓地で目ざましい成功をおさめた。日本では美以教会とも言われており、韓国系の教会では監理会という名前を使う場合もある。

メソジスト派とは、18世紀なかばにイギリス国教会内部に誕生した宗教運動で、ジョン・ウェスレーによって始められた一教派である。アメリカへは1760年代にもたらされ、19世紀初頭に西部の開拓地で目ざましい成功をおさめた。日本では美以教会とも言われており、韓国系の教会では監理会という名前を使う場合もある。<参照>

・ 二つの「恨」と文先生の摂理

① 西欧文明における霊的復帰摂理

(ⅰ) 復帰摂理上の「霊的」と「実体的」の意味

| 喜びは独自的に生ずるものではない。無形のものであろうと、実体であろうと、自己の性相と形状のとおりに展開された対象があって、それからくる刺激によって自体の性相と形状とを相対的に感ずるとき、ここに初めて喜びが生ずるのである。一つの例を挙げれば、作家の喜びは、彼がもっている構想自体が対象となるか、あるいはその構想が、絵画とか彫刻などの作品として実体化して対象となったとき、その対象からくる刺激によって、自己の性相と形状とを相対的に感じて初めて生ずるようになる。ここで、構想自体が対象として立つときには、それからくる刺激は実体的なものではないために、それによる喜びも実体的なものとなることはできない。人間のこのような性稟は、みな神に似たものである。(『原理講論』p65~p66) |

霊的真の父となったイエスは、地上人が「信仰」によって霊的イエスの対象となって、信仰による感動はそもそも霊的イエスとの授受作用によるもので、イエスの御言葉と心における正心との授受作用で生じる喜びである。その為、その喜びもイエスの地上生活における体恤によって語られた御言葉の範囲に限られる。そうした観点から、家庭を築くことのできなかったイエスが体恤できた実体的な喜びの範囲は、縦的には「庶子」、横的には「個人」レベルを超えることができなかった。「地上世界における授受作用による愛」とは、“実体的な喜びを得るための心情的衝動によるもの” と言える。

<参照>

・「原理講論」の誤解と正解

(ⅱ) 霊的真のアダムによる霊的復帰摂理

人類始祖における堕落の経路は、天使長とエバによって始まり、エバからアダムという経路を辿って結実した。神の復帰摂理は、その反対の経路を辿ると言うのが復帰原理の内容である。しかし、その堕落による暗黒世界は霊的真の父母の到来によって内的な神霊復興の輝きをもたらした。そして、復帰の経路に従って霊的摂理国家として建国されたのが、エバ国家としての英国と天使長国家としての米国である(右図)。

人類始祖における堕落の経路は、天使長とエバによって始まり、エバからアダムという経路を辿って結実した。神の復帰摂理は、その反対の経路を辿ると言うのが復帰原理の内容である。しかし、その堕落による暗黒世界は霊的真の父母の到来によって内的な神霊復興の輝きをもたらした。そして、復帰の経路に従って霊的摂理国家として建国されたのが、エバ国家としての英国と天使長国家としての米国である(右図)。英国は世界の母として、聖霊がそうであったように、世界にける民主主義国家の価値観を正して善へと導き、天使長国家の米国はその価値観に基づいて世界的奉仕を担う摂理国家として、実体的摂理へ向けた環境とその摂理国家的確立を整える責任的使命を持ち合わせている。この英米両国は、それが整うことによってその輝きを失い始めるのである。

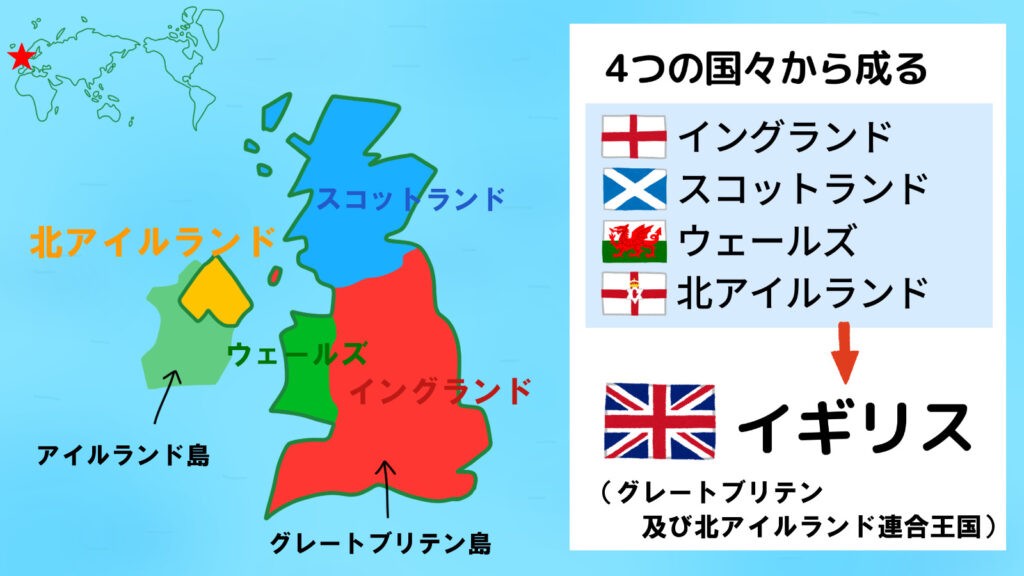

(ⅲ) 英国のカトリックとプロテスタント

イギリス諸島とも呼ばれるブリテン諸島は、ヨーロッパ大陸の北西沖の大西洋上に浮かぶ諸島。グレートブリテン島とアイルランド島の2つの大きな島と、その周囲の大小の島々から成る。グレートブリテン島は、グレートブリテンと北アイルランド連合王国の構成要素であるイングランド、スコットランド、ウェールズの3つの国からなる(左図)。

イギリス諸島とも呼ばれるブリテン諸島は、ヨーロッパ大陸の北西沖の大西洋上に浮かぶ諸島。グレートブリテン島とアイルランド島の2つの大きな島と、その周囲の大小の島々から成る。グレートブリテン島は、グレートブリテンと北アイルランド連合王国の構成要素であるイングランド、スコットランド、ウェールズの3つの国からなる(左図)。北アイルランドは、1920年のアイルランド統治法によってアイルランドが分割された際に、1921年に北東部の6つの郡の分権政府として誕生した。北アイルランドの人口の大半は、イギリス国内に留まることを望むユニオニストであった。北アイルランドの人口の大半は、イギリスからの植民者の子孫であるプロテスタントの人々である。一方、南アイルランド(1922年にアイルランド自由国となる)の多数派と北アイルランドのかなりの少数派は、独立したアイルランドの統一を望むアイルランド民族主義者(ナショナリスト)とカトリック教徒であった。今日では、前者は一般的に自分たちをイギリス人と見なし、後者は一般的に自分たちをアイルランド人と見なしているが、北アイルランドやアルスターのアイデンティティを主張する人は、あらゆる背景を持つ多数の少数派である。

ちなみにアイルランドは、北西ヨーロッパに位置し、北大西洋のアイルランド島の大部分を領土とする共和制国家であり、北アイルランド(イギリス領)とのみ陸上で国境を接している。

<参照>

・ ブリテン島の先史時代

・ イギリスの歴史|4つの国の連合とは? - アカルパ's Portfolio

・ イギリスはいかにして強国となったか

(ⅳ) 清教徒分離派の人々

イギリスのピューリタニズムは、マルティン・ルターとジャン・カルヴァンの宗教改革により触発された学者や宗教関係者による “イングランド国教会批判” として始まった一種のキリスト教原理運動である。教会が国家権力と一体となり、キリスト教の解釈と儀式を独占したのである。

イギリスのピューリタニズムは、マルティン・ルターとジャン・カルヴァンの宗教改革により触発された学者や宗教関係者による “イングランド国教会批判” として始まった一種のキリスト教原理運動である。教会が国家権力と一体となり、キリスト教の解釈と儀式を独占したのである。 1517年ルターの宗教改革から17年後、ヘンリー8世(右図)は自分の離婚問題を解決するために1534年ヴァチカンから独立させ、教皇権と聖職者の特権を否定してイングランド国教会を設立した。イングランド国教会の母体となった聖公会はプロテスタントではあるが、カトリックの教会の運営とキリスト教に関する解釈をそのまま受け継いでいる。国王の教会を利用して人民を統治しようとする意図は全く変わらず、宗教改革運動の高まりが教会の保守性に批判の的となったのは当然であった。

1517年ルターの宗教改革から17年後、ヘンリー8世(右図)は自分の離婚問題を解決するために1534年ヴァチカンから独立させ、教皇権と聖職者の特権を否定してイングランド国教会を設立した。イングランド国教会の母体となった聖公会はプロテスタントではあるが、カトリックの教会の運営とキリスト教に関する解釈をそのまま受け継いでいる。国王の教会を利用して人民を統治しようとする意図は全く変わらず、宗教改革運動の高まりが教会の保守性に批判の的となったのは当然であった。イギリスの宗教の変革を求める運動は、エリザベス1世(左図)時代から始まり、王権神授説を信奉したイングランド王チャールズ1世の処刑(1649年)による王政転覆に続き、クロムウェルのイングランド共和国成立で頂点に達した(清教徒革命)。

イングランド国教会の分離派は、イングランド国教会から分かれたプロテスタントの諸派を指す。

イングランド国教会の分離派は、イングランド国教会から分かれたプロテスタントの諸派を指す。国教会の改革を求めるプロテスタントはピューリタン(清教徒)と呼ばれたが、その中にも、国教会に留まって改革を図る者(非分離派)と国教会から分かれることを主張した者(分離派)がいた。分離派には、会衆派(組合派)、独立派、バプテスト、クエーカーなどを含むとされる。メイフラワー号でアメリカに渡ったピューリタン(ピルグリム・ファーザーズ)もこの分離派に含まれる。

また当ホームページで取り上げた新渡戸稲造も、分離派であるクエーカーの流れを汲む人物である(「『武士道』に見るキリスト教精神(下)」参照)。

<参照>

・ 宗教改革、そして英国から米国へ

・ メシヤ再降臨準備時代の幕開け

・ ピューリタニズムに関する一考察 (甲子園短期大学教授 山根邦雄 : PDF / 本サイト)

② 東洋文明における実体的復帰摂理

(ⅰ) ヤコブの神とラバンの神、ラケルの神とレアの神

(ⅰ-a) ヤコブ家庭の原点となるアブラハムとナホル

ここで、ヤコブ家庭に話を戻さなければならない。それは、アメリカが建国に至るまでのキリスト教プロテスタントの中に、“正妻と妾の分立摂理” に関する核心的ポイントが隠されているからだ。ここでは、「『原理講論』にないヤコブ家庭摂理」に付け加えて述べることにする。

|

時に主はアブラムに言われた、「あなたは国を出て、親族に別れ、父の家を離れ、わたしが示す地に行きなさい。わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基となるであろう。 あなたを祝福する者をわたしは祝福し、 あなたをのろう者をわたしはのろう。 地のすべてのやからは、 あなたによって祝福される。 アブラムは主が言われたようにいで立った。ロトも彼と共に行った。アブラムはハランを出たとき七十五歳であった。アブラムは妻サライと、弟の子ロトと、集めたすべての財産と、ハランで獲た人々とを携えてカナンに行こうとしていで立ち、カナンの地にきた。(創世記12章1節~5節) |

| 「どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父の神がわれわれの間をさばかれるように」、ヤコブは父イサクのかしこむ者によって誓った。(創世記31章53節) |

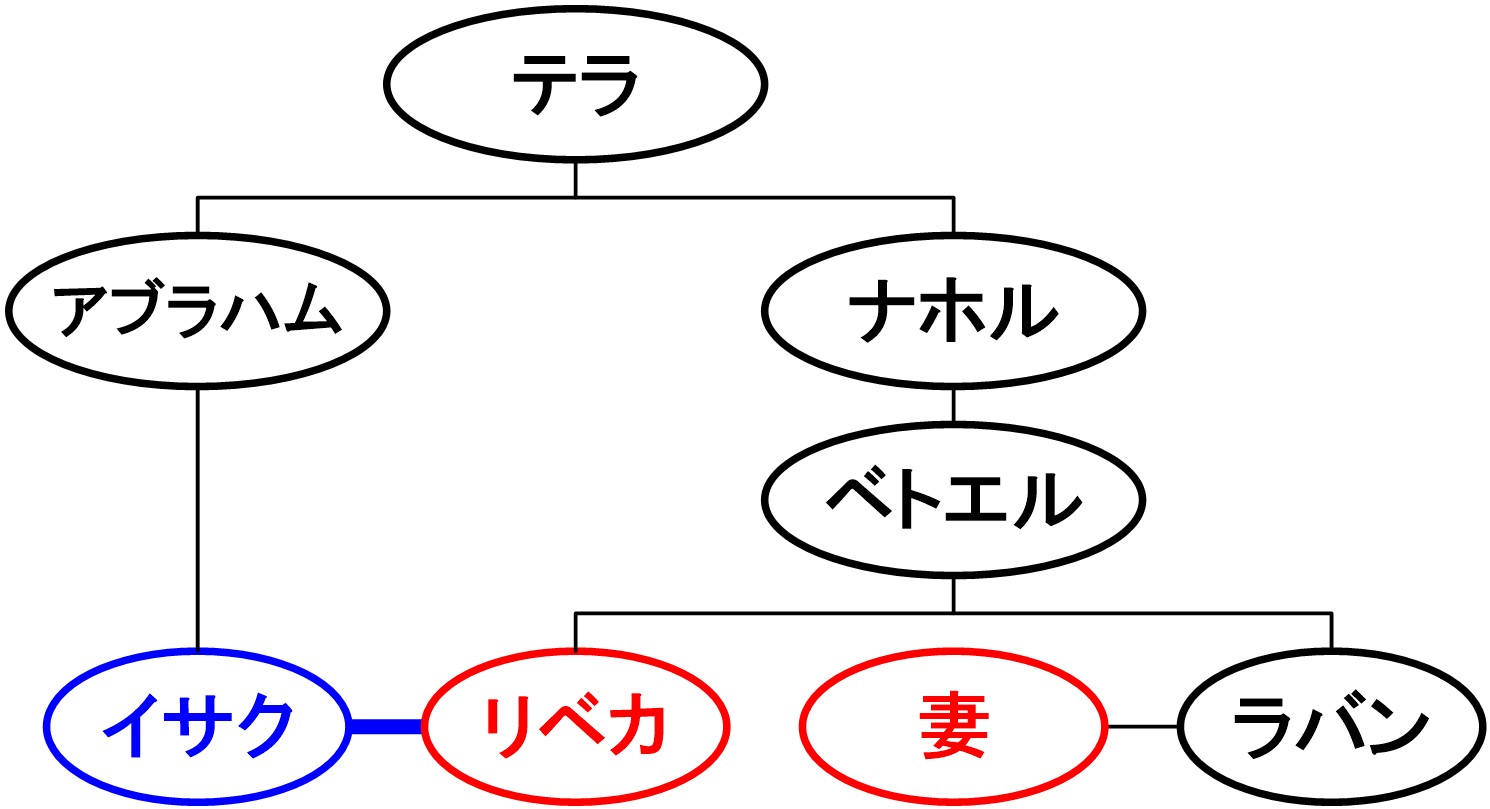

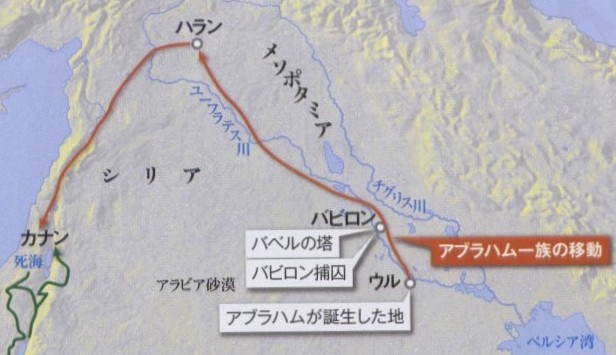

偶像商テラを父とする長子アブラハムと弟のナホルは、メソポタミア南部にあるカルデアのウルを出生地とする。アブラハムは神の命令に従って、弟ナホルとその妻ミルカを残してウルを離れ、ハランにたどり着いた。

偶像商テラを父とする長子アブラハムと弟のナホルは、メソポタミア南部にあるカルデアのウルを出生地とする。アブラハムは神の命令に従って、弟ナホルとその妻ミルカを残してウルを離れ、ハランにたどり着いた。高齢となっていた父テラが死(205歳)に、アブラハムは神からの啓示に従って、妻サライ(のちのサラ)と甥ロト、およびハランで加えた人々とともに約束の地カナンへ向かったのは75歳の時のことである。

古代メソポタミアの人々は神々を身近な存在と考え、その姿を人間に求めた。かくして人の形をした像を作って、それを拝む日々を送っていたのである。アブラハムの父テラは、唯一神(ヤハウェ)に反逆するニムロデの忠実な臣下だっとされており、「アブラハムの神」(唯一神・ヤハウェ)への信仰を持つことはなかったとされている。「ナホルの神」とは、テラとその息子であるナホルが崇拝していた古代メソポタミアの神々のことを言う。

古代メソポタミアの人々は神々を身近な存在と考え、その姿を人間に求めた。かくして人の形をした像を作って、それを拝む日々を送っていたのである。アブラハムの父テラは、唯一神(ヤハウェ)に反逆するニムロデの忠実な臣下だっとされており、「アブラハムの神」(唯一神・ヤハウェ)への信仰を持つことはなかったとされている。「ナホルの神」とは、テラとその息子であるナホルが崇拝していた古代メソポタミアの神々のことを言う。<参照>

・ 創世記22章-23章 ナホルからの知らせ/サラの死

・ テラフィムの実相(東北学院大学名誉教授 佐々木哲夫 : PDF / 本サイト)

(ⅰ-b) 夫婦共助によって偶像崇拝から唯一神崇拝へ

ナホルの子ベトエル。ナホルはウルに残り、ベトエルはハランの地に残った。

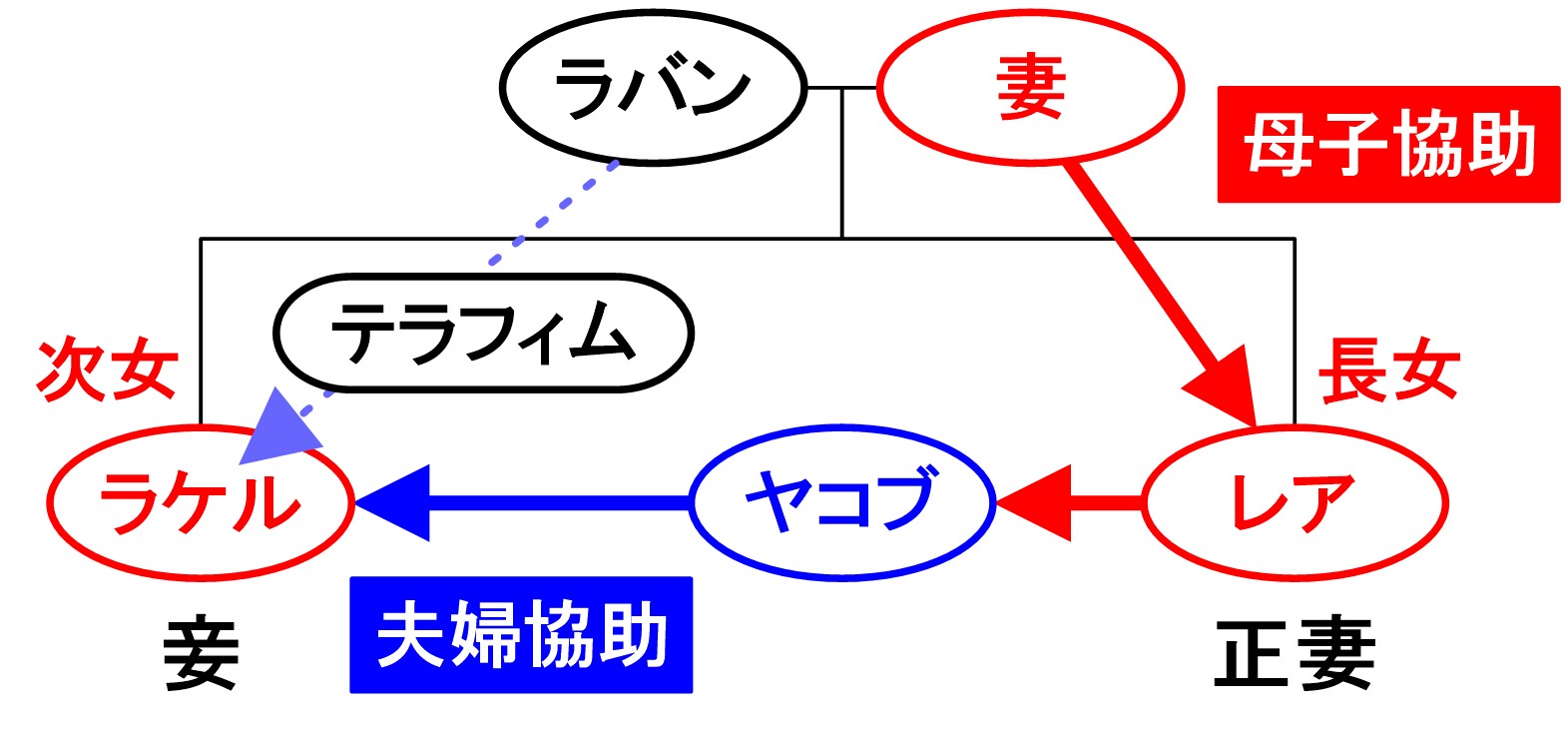

ナホルの子ベトエル。ナホルはウルに残り、ベトエルはハランの地に残った。 ベトエルの子には、息子のラバンと娘のリベカがいた。リベカは、アブラハムの子イサクの妻になり、ラバンは妻を娶って、レアとラケルを儲けた。テラの崇拝した神(テラフィム:右図)は、ナホルからベトエル、ラバンへと継がれた。テラフィムの語源には「保護を与えるか危害を加えるかのいずれかを行う神々の霊」という意味があり、大切に扱えば “保護を与える神々の霊” として存在する家宝だったのだろう。テラフィム像は、相続権のしるしとして受け継がれていった。跡継ぎの男子がいない場合、養父と養子の間の遺産相続権を証しする家の神像が継承された。娘婿に財産を継承させる場合でも、その相続権のしるしとして、その家の神像を娘婿に渡すことが定められていたのである。

ベトエルの子には、息子のラバンと娘のリベカがいた。リベカは、アブラハムの子イサクの妻になり、ラバンは妻を娶って、レアとラケルを儲けた。テラの崇拝した神(テラフィム:右図)は、ナホルからベトエル、ラバンへと継がれた。テラフィムの語源には「保護を与えるか危害を加えるかのいずれかを行う神々の霊」という意味があり、大切に扱えば “保護を与える神々の霊” として存在する家宝だったのだろう。テラフィム像は、相続権のしるしとして受け継がれていった。跡継ぎの男子がいない場合、養父と養子の間の遺産相続権を証しする家の神像が継承された。娘婿に財産を継承させる場合でも、その相続権のしるしとして、その家の神像を娘婿に渡すことが定められていたのである。長女としてレアはヤコブの正妻となり、父ラバンの愛が希薄だったレアは父の愛を求めた様にヤコブの愛を求めた。そこで母は、ヤコブに愛されるためには妻としてどうあるべきかを(母子)協助したのである。一方のラケルは、父ラバンにとって美しく愛らしかったが故に父の愛を受け、父が貴重としたテラフィム像を、ヤコブの妻となったラケルは相続権の証しとして盗んだ(創世記31章32節)のである。

<参照>

・ メシア誕生のための内的摂理

・ ヤコブの母リベカと妻レア

(ⅰ-c) 21年のハラン苦役はヤコブの摂理的立場を決定する

ここで、創世記29章からヤコブのハラン苦役21年を簡単に整理してみよう。

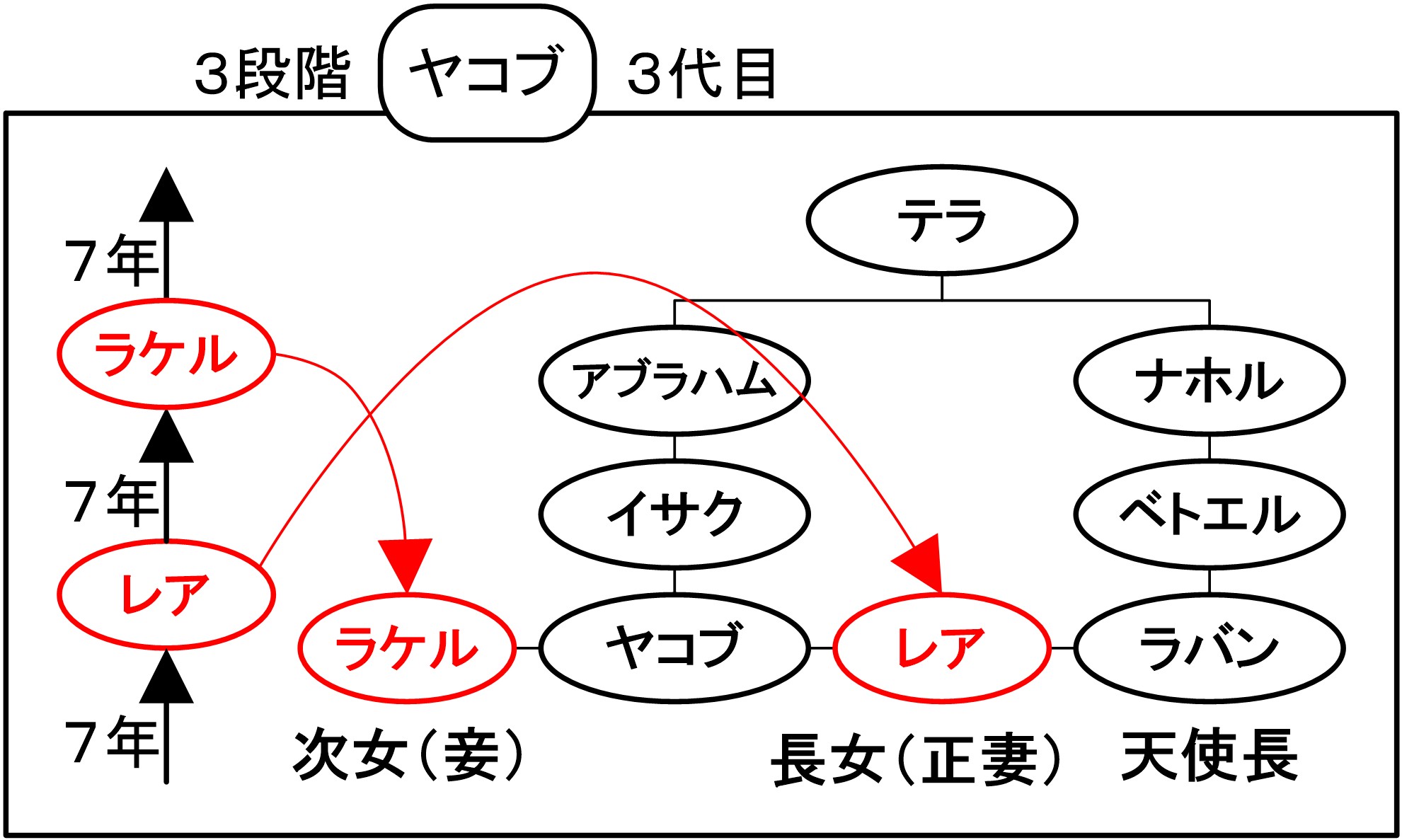

ヤコブがハランでのラバンに仕えて働いた21年は、『原理講論』では337ぺーじの僅か2行にしか述べられていない。ここを簡単にでも整理しておかないと、どの段階で何が起こり、何が始まったのかが正確に理解できない。ヤコブの21年の苦役は、7年の3段階に区分されるので、それぞれの段階を見ていく。

ヤコブがハランでのラバンに仕えて働いた21年は、『原理講論』では337ぺーじの僅か2行にしか述べられていない。ここを簡単にでも整理しておかないと、どの段階で何が起こり、何が始まったのかが正確に理解できない。ヤコブの21年の苦役は、7年の3段階に区分されるので、それぞれの段階を見ていく。先ず最初の7年(創世記29章15節~19節)であるが、ヤコブは妹ラケルを愛したので、ヤコブはラケルとの結婚をラバンの承諾の上、その条件として7年ラバンに仕えた。しかしその結果、結婚の初夜に迎えたのは姉のレアであった。またラバンは自分のつかえめジルパをレアのつかえめとして与えた。ヤコブは、ラバンに騙された結果となった。

次の7年(創世記27節~28節)は、再びヤコブはラケルとの結婚のためラバンのもとに仕え、やっとのことでラケルを妻として迎えることが出来たのです。結果として、ヤコブは、正妻にレアを、ラケルを妾の立場での結婚となってしまったのです。そのうえラバンは、自分のつかえめビルハをラケルのつかえめとして与えた。

最後の7年(創世記29章30節)は、ヤコブが姉レアよりも妹ラケルを愛しながらラバンに仕えた。この最後の7年間で、ヤコブは11人の男の子(12人目の男の子ベニヤミンはカナンで生まれた:創世記35章16節~18節)と1人の娘ディナを儲けて、ラバンのもとを去った(創世記31章)。

創世記30章は、最後の7年間に起こった子作りの内容。31章は、ヤコブがラバンの家を出ることで起こったテラフィム事件(上記)。32章は、11人の男の子と一人娘のディナを連れてヤボク川を渡って(22節)天使との組打ちに勝利しイスラエルの名を与えられた(23節~30節)。そして、33章のエサウとヤコブの出会いに至る。そして、34章では、ディナの事件が発生して子らは結束した(31節)。そして、35章でヤコブがベテルに上った所で子らが所持していた偶像をテレビンの木の下に埋め(4節)、神の祝福があって(9節~12節)、ベニヤミンの誕生に至るのである(16節~18節)。

この間、ラケルの変化と、ラケル産んだ子ヨセフにおける影響が多大にあったことは原理を通じて浮かび上がっては来るものの聖書には一切記されてはいない。ただ、姉のレアはヤコブの愛が一切自分向かないことで、なお一層ラケルを妬んだ事だけは明白に記されている。

なお、ベニヤミンが加わって12子息となった。この “12数” は、「3段階の成長期間×4位基台」を意味した完成実体数となり、ノアの箱舟120年(「ノアは絶対信仰の祖」参照)に由来する。

<参照>

・ 聖書の数字

・ 数字の12に秘められた謎

(ⅰ-d) “恋なすび” とラケルのアベル的立場の復帰

| ラケルは自分がヤコブに子を産まないのを知った時、姉をねたんでヤコブに言った、「わたしに子どもをください。さもないと、わたしは死にます」。ヤコブはラケルに向かい怒って言った、「あなたの胎に子どもをやどらせないのは神です。わたしが神に代わることができようか」。(創世記30章1節~2節) |

| さてルベンは麦刈りの日に野に出て、野で恋なすびを見つけ、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、「あなたの子の恋なすびをどうぞわたしにください」。レアはラケルに言った、「あなたがわたしの夫を取ったのは小さな事でしょうか。その上、あなたはまたわたしの子の恋なすびをも取ろうとするのですか」。ラケルは言った、「それではあなたの子の恋なすびに換えて、今夜彼をあなたと共に寝させましょう」。夕方になって、ヤコブが野から帰ってきたので、レアは彼を出迎えて言った、「わたしの子の恋なすびをもって、わたしはあなたを雇ったのですから、あなたはわたしの所に、はいらなければなりません」。ヤコブはその夜レアと共に寝た。(創世記30章14節~16節) |

| 次に神はラケルを心にとめられ、彼女の願いを聞き、その胎を開かれたので、彼女は、みごもって男の子を産み、「神はわたしの恥をすすいでくださった」と言って、名をヨセフと名づけ、「主がわたしに、なおひとりの子を加えられるように」と言った。(創世記30章22節~23節) |

“恋なすび” は、ナス科マンドラゴラ属で、マンドレイク(左図)のことをいう。古代では催淫作用があると信じられ、「愛の植物」を意とした名が付けられた。媚薬や不妊症の治癒薬とされていたのである。またマンドレイクは、別名マンドラゴラ(右図左)とも言い、個体によっては人型に似ていることや薬効においては東洋にあるウコギ科の多年草であるオタネニンジン(呼称「高麗人参」:右図右)とは共通点も多い。

“恋なすび” は、ナス科マンドラゴラ属で、マンドレイク(左図)のことをいう。古代では催淫作用があると信じられ、「愛の植物」を意とした名が付けられた。媚薬や不妊症の治癒薬とされていたのである。またマンドレイクは、別名マンドラゴラ(右図左)とも言い、個体によっては人型に似ていることや薬効においては東洋にあるウコギ科の多年草であるオタネニンジン(呼称「高麗人参」:右図右)とは共通点も多い。さてマンドレイクには、「愛の植物」ともう一つ「女性からの愛」の意がある。この「女性からの愛」を指すヘブライ語の「ドード」とは、「おじ」あるいは「父の兄弟」と訳される。ラケルは恋なすびの出来事以来、一向に不妊は解決せず、創世記30章2節のヤコブの言葉を思い起こし悔い改めたのです。ヤコブから一方的に愛されるのではなく、ヤコブを愛し、ヤコブが神を愛するように、“ヤコブの神” を愛することに意を決したラケルに神は心をとめ、ラケルの願いを聞き入れて胎を開かれたのです。そうして誕生したヨセフと言う名の由来は、「ヤハウェが増し加える」という意味で、ヤコブの子10人はカインとして神に帰一され(10数は帰一数)、神はヨセフをカインの後にアベルとして増し加えた事となる。

<参照>

・ マンドレイク/恋なすび

・ オタネニンジン

・ 東洋の高麗人参と西洋のマンドラゴラの4つの共通点

・ 苦しみの多い人生 ―『イスラエルの家を築いた』姉と妹

(ⅱ) 分離派と非分離派の違い

イギリスの国教会は、ヘンリー8世によってカトリックから分離して生まれました。ヘンリー8世の死後、エドワード6世、メアリー1世(右図)と続きますが、特にメアリー1世は、カトリックに再復帰し、これに抵抗するプロテスタントを徹底的に弾圧しました。この弾圧を避けるため、800人ものプロテスタントがヨーロッパ大陸に亡命したのです。

イギリスの国教会は、ヘンリー8世によってカトリックから分離して生まれました。ヘンリー8世の死後、エドワード6世、メアリー1世(右図)と続きますが、特にメアリー1世は、カトリックに再復帰し、これに抵抗するプロテスタントを徹底的に弾圧しました。この弾圧を避けるため、800人ものプロテスタントがヨーロッパ大陸に亡命したのです。<参照>

・ 葡・西の盛衰と英・蘭の台頭

メアリーの死後、エリザベス1世即位後に帰国した亡命者たちは、イギリス国教会に残るカトリック的な残滓を一掃し、カルヴァン主義による教会改革を推進しようとしました。彼らは、清潔・清楚を意味する Purity に由来する「ピューリタン」(Puritan)と呼ばれ、次第に勢力が増大していったのです。

こうして生まれたピューリタンは、イギリス国教会内部からの改革を目指した「非分離派」と、国教会から分離・独立して独自の道を歩んだ「分離派」とに分かれますが、その分離派の一部は、弾圧を逃れて1608年にオランダに渡り、ライデンで暮らすことになります。 しかし、ライデンでの生活にも見切りをつけ、1620年にはメイフラワー号で北アメリカに向かいました。彼らは自らを「天を仰ぎ見る巡礼者」と呼びました。

そもそも、非分離派と分離派の信仰上の核心的違いは何でしょうか。それは、“神の御言葉を述べ伝えるイエス・キリストを愛する” か、“イエス・キリストの御言葉を通じて神を愛する” かの重要な違いがここに潜んでいます。信仰の対象となるのは、前者はイエス・キリストと言う「人」であり、後者はキリスト教における「神」となります。前者を非分離派、後者を分離派と呼び、分離派の中でも神への絶対信仰を捧げてメイフラワー号で北アメリカに向かった「天を仰ぎ見る巡礼者」をピルグリム・ファーザーズとして区別したのです。

<参照>

・ アメリカのピューリタン 第二次宗教改革・リバイバルの旗手

転覆して反対に上がるのですが、正妻一人では、二人のことができません。二人が必要です。ですから、こういうふうになったのです。こういうふうに降りていく者が、こういうふうにして行くには、正妻ではできません。正妻は、本妻とも言います。本妻としては上がることができないのです。これは妾です。妾の系統を中心として上がっていくのです。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p116)

転覆して反対に上がるのですが、正妻一人では、二人のことができません。二人が必要です。ですから、こういうふうになったのです。こういうふうに降りていく者が、こういうふうにして行くには、正妻ではできません。正妻は、本妻とも言います。本妻としては上がることができないのです。これは妾です。妾の系統を中心として上がっていくのです。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p116)

|

米国から韓国に渡ったメソジストは非分離派に属し、日本に渡ったプロテスタントの一部は分離派です。分離派を受け継いだ代表的日本人の一人はクエーカーの一派であるキリスト友会に所属した新渡戸稲造であり、もう一人は会衆派の新島襄(右図)です。

米国から韓国に渡ったメソジストは非分離派に属し、日本に渡ったプロテスタントの一部は分離派です。分離派を受け継いだ代表的日本人の一人はクエーカーの一派であるキリスト友会に所属した新渡戸稲造であり、もう一人は会衆派の新島襄(右図)です。以上の事から、英国のプロテスタントの米国を通じて、非分離派は韓国に渡り、分離派は日本に渡って、文先生を中心として正妻(レア)国と妾(ラケル)国に分立されることになる。

真のアダムを立てるために、カインとアベルが一つにならなければならないのであるが、真のエバを立てるために、女のカインとアベルが一体とならなければならない。ヤコブが 21年の苦役を終えて天使に対する主管性を復帰したように、真のエバ国もこの21年を通して天使に対する主管性を復帰して、天使長国となる中国を主管できるようにならなければならないのである。そうすることで、霊的真のアダムを中心とした米国の復帰摂理は終わりを迎え、その勢いは衰え降りていくようにり、それに従って、韓国の勢いも降りていくことになるのである。しかし、日本と一体となれば、勢いは上昇に転じ、共産主義主権国家の中国を本然の天使長国家として復帰することが可能となる。この起点となるのが、1988年からの21年を経た2008年(下記)だったのである。

なお、エバ国と言うのは、日本国と韓国そのものを指しているのではなく、文先生の御言葉を知ってみ旨を歩む食口の住む摂理的国家としてのエバ国を意味する言葉である。

<参照>

・ 宗教改革、そして英国から米国へ

・ エバの摂理完了と男性復帰(上)

・『原理講論』にないヤコブ家庭摂理

(ⅲ) 韓国は西学からプロテスタントへ

16世紀後半、反宗教改革の中心団体であるイエズス会は、異教徒文化への完全なる適応という新方針のもと、東アジアに対する宣教を積極的に開始した。中国におけるイエズス会の宣教活動は、マテオ・リッチ(1552年~1610年:右図)によって本格的に始まる。リッチは、西洋の優位を印象付けるために西洋の科学知識を積極的に紹介する一方で、カトリック教理書の作成において、中国人に天主の存在や霊魂の不滅などを理解させるために儒教の経典を巧みに引用しつつ、カトリックと儒教の共存の可能性を強くアピールした。とりわけ『天主実義』の中に提示されたカトリックの天主と儒教の上帝は同じであるという補儒論的教理解釈は、中国の知識人の間に大きな反響を呼んだ。

16世紀後半、反宗教改革の中心団体であるイエズス会は、異教徒文化への完全なる適応という新方針のもと、東アジアに対する宣教を積極的に開始した。中国におけるイエズス会の宣教活動は、マテオ・リッチ(1552年~1610年:右図)によって本格的に始まる。リッチは、西洋の優位を印象付けるために西洋の科学知識を積極的に紹介する一方で、カトリック教理書の作成において、中国人に天主の存在や霊魂の不滅などを理解させるために儒教の経典を巧みに引用しつつ、カトリックと儒教の共存の可能性を強くアピールした。とりわけ『天主実義』の中に提示されたカトリックの天主と儒教の上帝は同じであるという補儒論的教理解釈は、中国の知識人の間に大きな反響を呼んだ。17世紀の初めには、西学は閉ざされた朝鮮王国にも伝わったが、朝鮮王朝の西学研究は宣教師を全く介さず、純粋に書物だけを通した理解となった。そのため、西学に対する理解と言うのも儒教的普遍を越えた域には達せず、具体的にカトリック教理が儒教的教理を具現するための倫理道徳論として役に立つという程度のものであった。

「天主=上帝」というマテオ・リッチの親儒教的主張は、朝鮮の朱子学者には好意的に捉えられたが、あまりにも異なる存在論的伝統の重みのため、カトリックの本質的な内容は受け入れられなかった。

<参照>

・ 中世キリスト教霊魂論の朝鮮朱子学的変容 (東京大学大学院人文社会系研究科 金光来 : PDF / 本サイト)

・ 韓国キリスト教の歴史

1907年、平壌で韓国キリスト教における初期大復興運動が拡大した。その背景となるのは、日露戦争に勝利した日本が、列強の承認を得て韓国の併合を本格的に推し進め、1905年11月に乙巳条約(第二次日韓協約)を締結した(「日本と韓国との乙巳條約(後)」参照)。これに伴う日本による国権侵奪に対して、韓国民衆は国権を回復しようと、抗日義兵運動の武力抗争と愛国啓蒙運動の実力養成運動が展開された。韓国キリスト教は、民族の運命が風前の灯火となったとして愛国啓蒙運動に積極的に参加したのである。当時の愛国啓蒙運動の主導勢力は、宗教や道徳の精神文明の刷新なしに西欧の技術文明や制度だけを取り入れたため、既存の儒教的思想によっては国権の回復は不可能であるとの認識に至った。そのため、「宗教救国論」と「無形の自強論」などの社会的期待感に励まされ、韓国キリスト教は乙巳条約に反対する一時的運動だけでなく、学校教育による意識改革運動、言論と講演による大衆啓蒙運動、結社団体による政治社会運動などの愛国啓蒙運動の先頭に立った。

日帝下の韓国に派遣されたアメリカの宣教師は、ドワイト・ムーディーに代表される第3次大覚醒運動の宣教復興運動に直接的間接的に刺激された人物たちであり、その信仰と神学は「福音主義」だった。

ところが、彼らは厳密な意味で、アメリカ政府の指示と保護の下にある外国人であり、韓国の国権喪失については如何なる行動も出来なかったのである。アメリカは、韓国内の宣教師に対して「駐在国内問題に全く介入しないのが本国政府に対する国民の義務」であるとして、日本の政治的動きに関与しないように訓令を下していたのである。これによって宣教師たちは、「無能で腐敗した朝鮮王国の統治より、文明国である日本の統治の方が韓国人にとってよい事である」と思ったのである。そのため、乙巳条約に対する韓国人の抵抗と反発は「偽造愛国の狂乱」として認識され、宣教師の目的である「福音伝道」に邪魔しない限り、日本の韓国支配を指示した。特に、当時メソジスト教会の日本と韓国の兼任監督であったメリマン・ハリスは、1906年、初代朝鮮統監に伊藤博文が赴任すると、「優れた能力と知識を取り揃えた伊藤公のような人物が初代統監になったことは幸いなこと」と歓迎した。

初期大復興運動の直接的な発端となった1903年の元山復興会は、小さな祈祷会から始まり、1週間の祈祷会にカナダ出身のロバート・アレクサンダー・ハーディが医療宣教師として招待され聖書研究を導いた。彼はこの集いで強い霊的体験をして、主日礼拝で公に告白したのである。韓国人信徒らはハーディの告白を聞き、彼の信仰と宣教姿勢に強く影響を受けたのである。

本格的な全国的規模の大復興運動は、1907年に平壌で開催された復興会から始まり、平壌は「東洋のエルサレム」と呼ばれるようになった。1907年1月に「平安南道冬季男性査経会」という、聖書を学ぶ集まりが2週間に渡って開かれたのだが、徐々に興奮が高まり、通声祈祷(トランス状態に陥って祈りの言葉を叫びつつけること)や懺悔も相次いだ。それも横領、殺人、強姦など、墓場まで持っていくべき自分の犯罪行為を、何百人もの民衆の前で告白し、許しを請うたのである。その為この大復興運動は全国的に広がって、プロテスタント信者が急速に増えることで「平壌大復興」と呼ばれ、朝鮮半島にキリスト教が定着する大きなきっかけとなったのである。

<参照>

・ 北朝鮮の男女5人「秘密の地下教会」で公開処刑

・ 韓国キリスト教における初期大復興運動に関する一考察 (同志社大学博士 李致萬 : PDF / 本サイト)

(ⅳ) 日本の維新後に入ったプロテスタントの代表的人物達

(ⅳ-a) 新島襄

聖書を読んだサムライたち 増補改訂版 もうひとつの幕末維新史

聖書を読んだサムライたち 増補改訂版 もうひとつの幕末維新史(いのちのことば社・フォレストブックス) 幕末・維新に活躍したサムライ出身の人物たちの多くが、西洋の知識を求め宣教師たちに接触していた。歴史の表舞台では多く触れられてこなかったもうひとつの幕末維新史を「聖書」をテーマに紐解く。累計2万部を超えるロングセラーが増補改訂となって登場。 著者・訳者など:守部喜雅 |

明治新政府が、国家の威信をかけて、107名もの岩倉使節団をアメリカやヨーロッパに送り出したのは1871(明治4)年のことである。この使節団は、岩倉具視を特命全権大使として、木戸孝允、伊藤博文、大久保利通、山口尚芳らを副使官とした政府要員をその中心としていた。

明治新政府が、国家の威信をかけて、107名もの岩倉使節団をアメリカやヨーロッパに送り出したのは1871(明治4)年のことである。この使節団は、岩倉具視を特命全権大使として、木戸孝允、伊藤博文、大久保利通、山口尚芳らを副使官とした政府要員をその中心としていた。 使節団は、最初はアメリカに渡って日米通商条約の条約改正の交渉が行われ、不平等条約を改正するため日本側の代表はかなり頑張って新生日本をアピールした。この使節団がアメリカ滞在時の通訳の一人として採用したのが新島襄だったのである。

使節団は、最初はアメリカに渡って日米通商条約の条約改正の交渉が行われ、不平等条約を改正するため日本側の代表はかなり頑張って新生日本をアピールした。この使節団がアメリカ滞在時の通訳の一人として採用したのが新島襄だったのである。新島は、明治元年となる1864年に、函館から国外脱出を試み、見事に密出国に成功し、国禁を犯した重罪人であったが、使節団がアメリカを訪問することが決まった時、中米公使の森有礼(右図)ら使節団を迎える側の役人が、アンドーヴァー神学校(会衆派)に滞在していた新島に目を付けたというのが経緯だ。これは、後に日本の初代文部大臣となる森有礼が、キリスト教思想を教育の根本に据えるべきと考え、アメリカでキリスト教徒となった新島を明治政府の指導者たちにどうしても合わせたいとの思惑によるものだった。

新島の脱出計画は、函館から上海に向かい、熱心なキリスト教徒であったH・S・テイラー船長にアメリカ行きのワイルド・ローヴァー号(右図)に向かい入れられて厚くもてなされ、英訳の聖書をプレゼントされている。新島は、香港に寄港した際、キリスト教書店でお金の代わりに帯刀していた小刀を差し出して漢訳聖書を手に入れた。

新島の脱出計画は、函館から上海に向かい、熱心なキリスト教徒であったH・S・テイラー船長にアメリカ行きのワイルド・ローヴァー号(右図)に向かい入れられて厚くもてなされ、英訳の聖書をプレゼントされている。新島は、香港に寄港した際、キリスト教書店でお金の代わりに帯刀していた小刀を差し出して漢訳聖書を手に入れた。長い航海の末、アメリカの東海岸の都市ボストンに着いた新島は、ローヴァー号の船主アルフィーアス・ハーディー氏(左図)が身元を引き受けることになった。22歳でハーディー家にお世話になり、31歳で帰国するまでの9年間、その援助は絶えることがなかった。

神を信じ聖書の真理を求めて、アメリカにやって来た新島は、“アメリカの父” とする会衆派のハーディーがのアメリカン・ボードという伝道団体の理事長を務めていたこともあり、ボストンにほど近い所にあるアンドーヴァーの教会で、渡米翌年となる1866(慶応2)年12月30日に洗礼を受けました。

<参照>

・ アルフィーアス・ハーディーの系譜 (映像演出家 礒英夫 : PDF / 本サイト)

・「人一人ハ大切ナリ」と「倜儻不羈」

(ⅳ-b) 新渡戸稲造が『武士道』で解く日本独特の倫理観

『 対訳 武士道 』(新渡戸稲造 著 / 山本史郎 訳)

『 対訳 武士道 』(新渡戸稲造 著 / 山本史郎 訳)新渡戸稲造の名著『武士道』。切腹とは何か? 武士道の本質とは? 日本人の精神性を描いた世界的ベストセラー。「惻隠の情」「謙譲の心」は英語でどう表すか? 『翻訳の授業』の著者・山本史郎東大名誉教授の美しい新訳と格調高い英語原文。 |

| 観想をその手段とし、森羅万象の奥にある原理、なろうことなら「絶対者」の存在を感得し、そのことを通じて「絶対者」との合一を達成するのが、その目的であると私は理解している。そのように定義するなら、この教えは一宗派の教義を超えていると言えるだろう。「絶対者」の境地に達した者は、日常の瑣事雑事を超越し、「新たなる乾坤」に遊ぶようになるのである。(『対訳 武士道』p40~p42) |

|

十年ばかり前のことである。ベルギーの著名な法律学者であった、故ド・ラヴレー氏のお宅に泊めていただいたおり、あるときの散歩のおりに話題が宗教のことに及んだ。「まさか君、学校時代に宗教教育がなかったなどというんじゃなかろうね」と教授が言われた。 いや、そうだと答えると、驚きのあまり足を止めて、「宗教教育がないだって!どうやって子どもに倫理を教えるのかね」と何度も言われたあの声が忘れられない。そう言われると私のほうも唖然として、すぐに答えが返せなかった。(『対訳 武士道』p10) |

|

この小著が書かれた直接のきっかけは、あれやこれやの考え方や習慣がなぜ日本にあるのかと、妻からたびたび質問されたことである。 ド・ラヴレー氏とわが妻に納得してもらえるような答えを出そうとするうち、私は現今の日本の倫理観を解き明かすには、封建制と武士道の理解が不可欠であるということに思いいたった。(『対訳 武士道』p12) |

先にも述べた(「『武士道』に見るキリスト教精神(下)」参照)が、新渡戸稲造は渡米後に各派の教会を訪れ、キリスト友会を訪れ、新約聖書にあるキリスト教徒とは別物のような違和感を覚えた。

先にも述べた(「『武士道』に見るキリスト教精神(下)」参照)が、新渡戸稲造は渡米後に各派の教会を訪れ、キリスト友会を訪れ、新約聖書にあるキリスト教徒とは別物のような違和感を覚えた。キリスト友会とは、17世紀に英国で ジョージ・フォックスによって始められました。その信仰は、神は万物の創造主であって、神の意志はイエス・キリストを通じてこの世に現され、聖霊としてすべての人に「内なる光」として臨まれ、「内なるキリスト」あるいは「神の種」が宿っているとするものである。

イングランド国教会の母体となった聖公会には西方教会におけるカトリック教会とプロテスタントの中間として位置づけられていた。“中道の教会” といっても、その信仰の原点となる「福音の光」が、自らにとって “外からの光” であるか、“内からの光” であるかの大きな違いがあった。国教会の分離派とされる者たちには、“内からの光” としての明確な認識の上に立っていたのであろう。その自らの内に湧き出る光の輝きが力となって、イングランド国教会の分離派を新天地アメリカに導いたと言える。

新渡戸の妻メリーは、日本人の考え方や習慣になかなか馴染めなかったようであるが、日本のこうした特異性は、「内なる光」に由来することを新渡戸は『武士道』の中に書き記したと言える。“外からの光” は自らを照らすが、“内からの光” は相手を照らす。“外からの光” としてのキリストの福音は自分を規定するものとなるが、“内からの光” としての福音は相手を照らす「為に生きる愛」によって、その相手の “愛による喜び” が光の反射の如く帰ってくるのである。

かつて日本は神を「天」と呼び、その存在は抽象的で曖昧な存在であった。故に、福音による「内なる光」としての「種」ではなく、封建制による日本古来の伝統的精神が柱となって、神道に始まり、仏教、儒教が融合した日本固有の倫理観が確立されたとのである。そして、最早日本は明確な神観の樹立によって、それに由来する「愛の種」を成長させ、実を結ばせる時を迎えていると新渡戸は主張したのである(「内村鑑三の武士道とキリスト教」参照)。

(ⅴ) 天使長国(中国)へのエバ国の摂理的失敗

2008年に、中国の北京で北京オリンピック(8月8日~8月24日)開催された。アジアで夏季オリンピックが開催となったは、1964年の東京大会、1988年にはソウル大会となり、中国では初開催となった。ソウル大会以来20年ぶりで、東京大会からは実に44年ぶりとなる。

2008年に、中国の北京で北京オリンピック(8月8日~8月24日)開催された。アジアで夏季オリンピックが開催となったは、1964年の東京大会、1988年にはソウル大会となり、中国では初開催となった。ソウル大会以来20年ぶりで、東京大会からは実に44年ぶりとなる。 習近平(右図)は、2008年3月15日、第11期全国人民代表大会第1回会議で国家副主席に選出された。2009年12月には国家副主席として日本を訪れ、訪日の際に起きた天皇特例会見の問題は鳩山由紀夫内閣時代の日本で論争を巻き起こした。

習近平(右図)は、2008年3月15日、第11期全国人民代表大会第1回会議で国家副主席に選出された。2009年12月には国家副主席として日本を訪れ、訪日の際に起きた天皇特例会見の問題は鳩山由紀夫内閣時代の日本で論争を巻き起こした。2012年11月の第18回全国代表大会を以て胡錦濤・温家宝ら第4世代の指導者は引退し、11月15日に開催された第18期1中全会において習近平は党中央政治局常務委員に再選され、党の最高職である中央委員会総書記と軍の統帥権を握る党中央軍事委員会主席に選出された。

この内容に摂理的時系列を重ね合わせて見ると、次のようになります。

- 2008年2月25日、韓国第17代大統領に李明博が就任

- 2008年3月15日、習近平が国家副主席に選出

- 2008年4月6日、「第49回真の父母の日」における特別儀式と御言葉(「幻となった基元節(上)」参照)

- 2008年7月19日、文先生ご夫妻を乗せたヘリコプターが清平で事故

- 2009年12月、国家副主席の習近平が日本を訪問

- 2010年2月14日、文先生は「天暦」と「天基元年」を発表

- 2012年9月3日、午前1時54分に文先生が聖和された

- 2012年11月、習近平が党中央軍事委員会主席に選出

- 2013年1月13日、「基元節」

- 2013年2月25日、韓国第18代大統領に朴槿恵が就任

- 2017年5月10日、韓国第19代大統領に文在寅が就任

なお習近平が訪日した2009年12月は、第93代鳩山由紀夫内閣(2009年9月16日~2010年6月8日)のときである。

(ⅴ-a)降りていく国の共通要素は儒教

文先生は、2011年4月に「天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会」に於いて、“復帰摂理歴史の最終終結と完成を宣布” された。

<参照>

・ 天地人真の父母定着実体み言宣布天宙大会の講演文

「基元節」は、この宣布の基で行われなければならないものではあるが、外的には「基元節」が行われたにしても内的には惨憺たる結果(「幻となった基元節(下)」参照)となってしった。まるで餡子の無い饅頭である。

神様の恨が解けず、神国成立のための統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法としての「天一国憲法」が幻となってしまった事である。結果として、米国と韓国の勢いは衰え、北朝鮮と中国の共産主義は頑なとなってしまった。これは、次に述べる南北朝鮮と中国の “儒教思想の特質” に由来している。

(ⅴ-b)共産主義と融合する中国と韓国の儒教的観点

中国では、「失われた十年」と言われていた文化大革命(1966年~1976年)によって、社会が荒廃し、経済が破綻する中で、人々は共産党による統治の正当性を問うようになった。

近年、経済が急速に発展する一方で貧富の差が拡大し、党幹部の腐敗や環境の悪化などを背景に国民の不安が高まっている。こうした社会不安の解決策として、共産党は国民が共有できる何らかの精神的支柱が必要だと考え始めた。ところが、共産主義は無神論だけに仏教やキリスト教といった既存の宗教を利用する事ができず、宗教ではなく、孔子を始祖とする哲学・思想としての儒家思想を復活させたのである。

<参照>

・ 儒家思想 ~仁と礼の広がり~ (元東京都立産業技術高等専門学校教授 和田倫明 : PDF / 本サイト)

・【仏教/中国の思想】「仁」と「礼」について

(ⅴ-b-1)「共同富裕」という社会主義経済

習近平思想は、“マルクス主義の中国化・時代化” によって出来上がった革新的理論である。マルクス主義を取り入れ、それを中国の国情に合わせて中国化(毛沢東思想)し、それをさらに進め時代に合わせて発展したものが習近平思想であると言える。

習氏は、中国共産党が中国を統治すべきだと信じており、それが統治においてもっとも優先されている。この点において、習主席が「共同富裕」を柱とする社会主義色の強い経済政策が「格差是正のための再分配」である。この「共同富裕」の起源は、儒教経典『礼記』の「大同思想」の概念に由来している。習主席は一部の人が先に豊かになった今、残りの人を豊かにする必要があると考え、「小康社会(基本的に裕福な社会)」を中国共産党の目標の一つとして設定したと言える。

<参照>

・ 3期目の習近平政権、なぜ今さら「社会主義」を目指すのか?

・ 中国「共同富裕」は儒教が起源

(ⅴ-b-2)「内聖外王」による仁政とは

儒家思想は「仁」と「礼」とを重んじた。孔子は、「仁」とは “人を愛そうとする人間の情” を、“「仁」を態度や行為にして具体化する” ことを「礼」とよんで区別したのである。中国における儒家は、その「仁」と「礼」を “愛する主体” に求めたのではなく、“愛される対象” に求めたのが儒教三綱における忠・孝・節(烈)である(「『武士道』に見るキリスト教精神(上)」参照)。

マルクス主義的無神論を掲げる中華人民共和国が成立すると、「儒教は革命に対する反動である」として弾圧の対象とされた。特に文化大革命期の1973年8月から1976年までは林彪と孔子及び儒教を否定し、徹底的に罵倒したため多くの学者は「新儒家」となって中国大陸国内・香港・台湾および海外に逃れた。

こうした新儒家は、「内聖外王」による政治的な統治を求めた。「内聖外王」とは、儒教的な人間性(内聖)に基づき、欧米的な議会制民主主義による科学的統治を担う執政者のことを言う。この様な儒家が追い求める「仁政(賢人・儒士による国家統治)」は、性善説に基づいた聖人君子である君主に対する忠誠心と秩序を重んじ、固定された身分制度を肯定し、男尊女卑の考え方を固定化させた政治制度によるものである。ただし、儒教は私利私欲に走る君主に対して、人民が革命を通じて彼を追放する権利を認めはするものの、たとえ中国が共産主義を放棄して儒教国家になったとしても問題の核心はそこにあるのではない。なぜなら、孔子の説く「仁」という “人(他者)への愛” は、本来下に流れるものであって、上に上がるものではない(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p304)からです。

<参照>

・「中国は民主国家ではない」は本当か…日本人が知らない「儒教と民主主義」の密接な関係

・ 中国における儒教のルネッサンス ―共産党の政権強化の切り札となるか―

・ 習近平政権の宗教政策と中国カトリック教会の処遇

(ⅴ-b-3)復帰摂理完成を目指す日本の社会主義的経済

|

これまで知っている国の法や政治、経済、すべてのものは、統一した世界になれば一元化されるので、法もなくなり、経済体制もみななくなるのです。 今後の政治体制は、政策というものが立てられないのです。政策というのは経済にだけ存在するのです。世界を統一し得る経済体制を管理できる責任者、それが大統領です。政治論理としての政策というものは、あり得ません。 愛の政策が、個人、家庭を中心として、氏族、民族、国家、世界、天宙まで連結しています。行くべき点を中心として、物質を中心として、いかに豊かに暮らすか、誰が分配し得る制度的な基準を確実にするか、というのが政治体制なのです。(「全体全般全権全能の日」宣布より:1999年8月17日) |

これに対して資本主義とは、資本家(資本金を出して企業を経営する人)が労働者を雇い、商品の製作や第三者へのサービスの提供を行うことで利潤を得る経済の仕組みです。この資本主義への反発として誕生した共産主義は、広義の意味での資産を国有化する仕組みです。

文先生が語られる「“愛の政策” による政治」とは、社会主義の「“富を平等に分配” することを可能とする政策」と、それを「“神の愛” によって管理する統治者の理念」に立脚した政治体制のことを意味します。

この様な神の愛を、「“歴史を通じて培われた伝統的精神” と “文先生の御言葉” によって実現可能にできる」のは日本以外にありません。故に、日本は妾の系統として上がっていくのです。

ところが、文先生の正妻としての真のお母様(韓鶴子)は、怨讐国日本を文先生と同じように愛することが出来ず、それ故に韓国は日本を(レアがラケルを恨んだ様に)怨讐国家として恨み続け、韓国の経済は降りていく一方となった。一方の日本は、文先生の御言葉に対する姿勢と理解が乏しく混乱を招き、周辺国の情勢が悪化して混沌状態に陥った。また、天使長国アメリカと中国も経済的に降りていき、両国は覇権国争いで対立を招いたのである。

ところが、文先生の正妻としての真のお母様(韓鶴子)は、怨讐国日本を文先生と同じように愛することが出来ず、それ故に韓国は日本を(レアがラケルを恨んだ様に)怨讐国家として恨み続け、韓国の経済は降りていく一方となった。一方の日本は、文先生の御言葉に対する姿勢と理解が乏しく混乱を招き、周辺国の情勢が悪化して混沌状態に陥った。また、天使長国アメリカと中国も経済的に降りていき、両国は覇権国争いで対立を招いたのである。<参照>

・ 社会主義とは?目的や種類・日本に存在した社会主義について

・ 資本主義とは?日本における資本主義の歩み

・『日本人は集団主義的』という通説は誤り

・ 日本は世界に誇るべき「社会主義国」です

・ 第19回 なぜ社会主義国で格差が生じるのですか?

・ 日本経済は「社会主義経済化」しているのか

・ 中国の社会主義はどこへ行った?…

| ≪ 日本敗戦後の2つの悲劇 | <トップ> | 原理の力 ≫ |