■ 第三部 第四章

第一節 原理の力

1. 神の人間創造の目的は霊人体の完成にある

(1) 「原理」という武器をマスターする

① 「生心」が肉身の主体となるための “御言” の必要性

先に「幻となった基元節(下)」のところで、霊人体と肉身の関係において “霊人体” を次のように述べた。

先に「幻となった基元節(下)」のところで、霊人体と肉身の関係において “霊人体” を次のように述べた。|

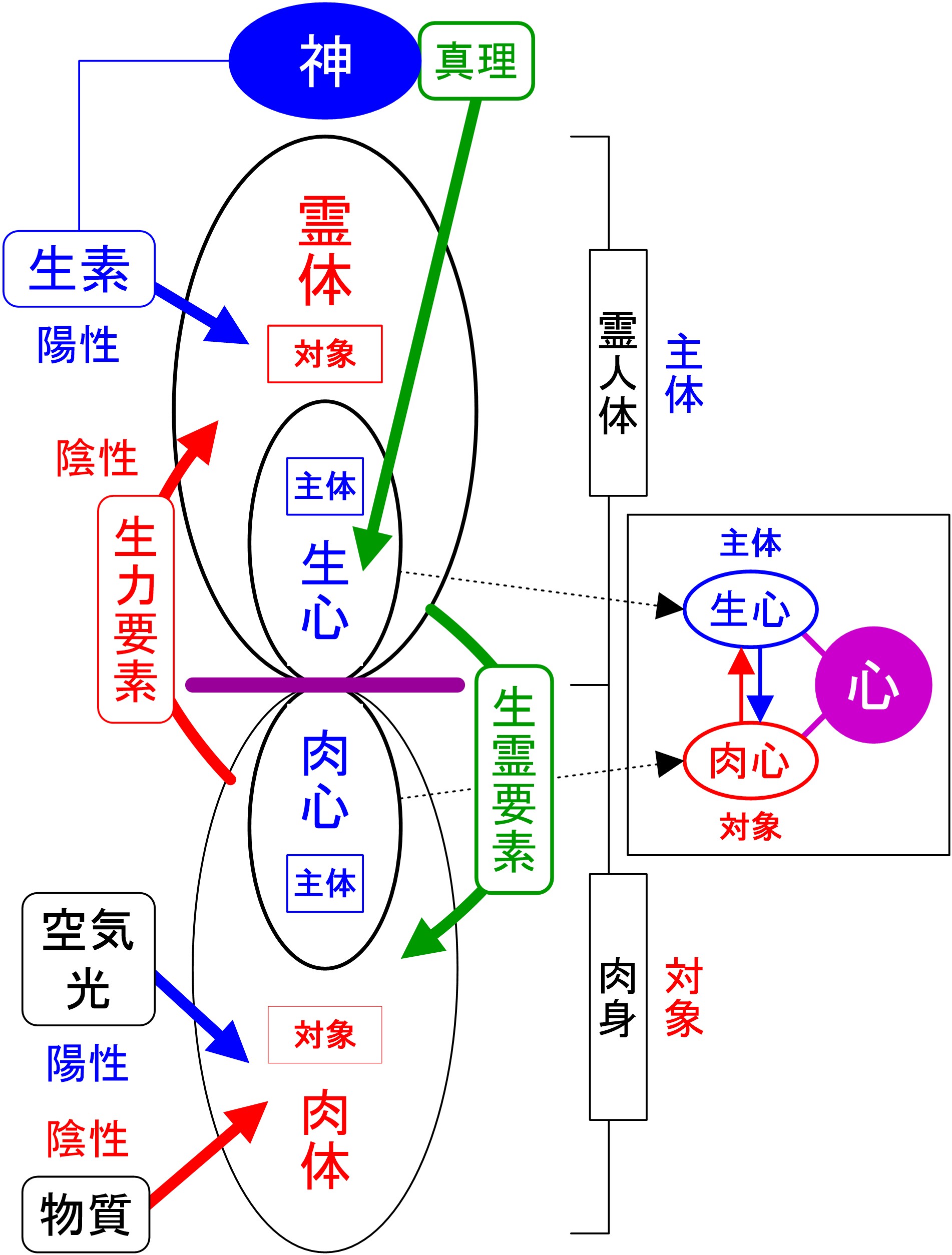

霊人体は、生心と霊体から構成されている。生心は人間の永遠の生命と愛と理想を主管する霊人体の中心である。生心の機能は、真、美、善、愛などを求め、価値ある生活をするように作用する。生心は、神が臨在される霊人体の中心であり主体である。 霊体は、肉身においての肉体と同じく霊人体の体である。霊人体の成長と完成のためには栄養素が必要である。陽的な栄養素は神からくる生素である。生素は神の生命の要素として人間(霊人体)に心情をもつようにさせ、また真理体となるようにする根本要素である。(『概説 統一原理 レベル4』p83〜p84) |

愛は真善美としての価値の源泉であり、基盤であるから、愛がなければ真なる、善なる、美なる価値は現れない。我々が神の心情(生素)を体恤して(神が人間を愛そうとする心情で)、愛の生活をするならば、輝かしい絶対的価値を体験し、実現することができるようになる(p294〜p295)としている。ここにおける絶対的価値となる「絶対的価値観」は、“絶対者である神がいかなる属性をもっておられ”、また “いかなる目的(創造目的)と法則(ロゴス)でもって人間と宇宙を創造されたのか” ということを明らかにした基盤の上に立てられた「新しい価値観」として定立させる “絶対的真理” によって導かれた価値観である(p316)。

神は愛を通じて喜びを得ようとして、愛の対象として人間を創造された。また人間を喜ばせるために、人間の愛の対象として万物を創造された。絶対的価値とは、このような神の愛(絶対的愛)を基盤として立てられた真善美の価値、すなわち絶対的真、絶対的善、絶対的美をいうのである(p316)。

② 本を読み理解し、語って自分の力とする

| 本で理解した人は、一人になっても絶対に落ちません。いくら「原理」を聞いても、本を読まない者はみな忘れてしまうのです。自分がだんだんと世俗化された環境に入った場合には、昔と同じになってしまいます。環境を主管して引っ張っていく中心的な力を持たないので、自動的に、周辺に吸い込まれてしまうのです。分かりますか?(「はい」)。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p273) |

| それから、君たちが「原理」の内容を語る力を持ったときには、恐ろしいことになります。このような者たちが動き出した場合には、日本は一遍に落ち着くのです。分かりましたか?(「はい」)。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p267) |

|

小学校にも中学校にも教科書があるように、教科書を中心として、それに関係のある参考書を用いてやった場合には、一人でも勉強することがでます。人がみんな教育して、全世界の要員をつくることはできません。共産党は本でもって世界を七十年間もリードしてきたのです。私たちもそれを考えなければなりません。 高等学校以上を卒業した者は、みな問題ありません。本を読みながら、質問に応じて内容を解説してあげれば、それが立派な講義になります。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p270〜p271) |

“本を読む” とは、黙読と音読があるが、文字を目で見て耳で認識して心に刻むことであり、“「原理」の内容を語る” とはそれを確認することである。他の人が理解できるように語るのは “語る力” であるが、語るのは、それを “認識して行う” ためである。そうした “真理によの行い” は、人の心に感動と喜びを与える輝かしい光となって、環境を主管して引っ張っていく中心的な力となるのである。

(2)原理に通じる新島神学

① 神の愛とイエスの復活によって証された福音による救い

(豗) 人為と天啓による宗教

| 人間の本心がいかに善を指向して努力するとしても、既に悪主権の上におかれているこの世界においては、その善の実相を見ることができなくなってしまって いるので、人間は時空を超越した世界に、その善の主体を探し求めなければならなくなった。このような必然的な要求によって誕生したのが、すなわち宗教なの である。このように、堕落によって神を失ってしまった人間は、宗教をつくり、絶えず善を探し求めて、神に近づこうとしてきたので、たとえ宗教を奉じてきた個人、民族、あるいは国家は滅亡したとしても、宗教それ自体は今日に至るまで、絶えることなく継続してそのまま残ってきたのである。(『原理講論』p141) |

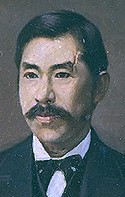

新島襄(右図)は、宗教心を「人間がその由来する場所に遡り、その源に帰ろうと図る心」であると説いた。この内容は『原理講論』にあるように、「堕落人間が善の主体としての神を探し求める結果、必然的に誕生したのが宗教である」としているのと同意である。しかし、新島は、更に付け加えてこれを「人為の宗教」と規定した。人為であるが故に、人の努力で神を求めはしたものの、人智の誤謬によって様々な宗教が誕生してしまったと説明する。

新島襄(右図)は、宗教心を「人間がその由来する場所に遡り、その源に帰ろうと図る心」であると説いた。この内容は『原理講論』にあるように、「堕落人間が善の主体としての神を探し求める結果、必然的に誕生したのが宗教である」としているのと同意である。しかし、新島は、更に付け加えてこれを「人為の宗教」と規定した。人為であるが故に、人の努力で神を求めはしたものの、人智の誤謬によって様々な宗教が誕生してしまったと説明する。これに対して、真の神による全く神聖な方法によって人を求め、人を救おうとする「天啓の宗教」がキリスト教で、この一点において「人為の宗教」と異なっている。キリスト教の教義は、神より人を求める “啓示の書” としての『聖書』にあると主張した。

では、神から始まって、神から人間に近づいた宗教としてのキリスト教の本質は何なのか。新島は、それを “キリストを通して世に顕された神の完全な愛” であるとし、神が我々を救うために自らの愛する子を十字架に死なせたことによって明らかとなったしている。

| 神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。(ヨハネによる福音書3章16節) |

| そうなると、問題は何でしょうか。いかにして良心を解放するかという決断を下すには、自分が堕落したということをはっきりと知らなければなりません。 堕落したことをはっきりと知らないから、ぼやーっとしているのです。分かりましたか?(「はい」)。堕落していることを知りません。歴史がどういうふうに なっているかを知らないのです。それが問題です。中間位置でぼやぼやしながら自分を中心として考えているから、いくら解決しようとしても、解決できませ ん。分かりましたか?(「はい」)。堕落したという観念を、徹底して自覚しなくてはなりません。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p70〜p71) |

<参照>

・ 新島襄と聖書(立教大学名誉教授 鈴木範久 : PDF / 本サイト)

・ エバの摂理完了と男性復帰(下)

(豩) 道理と信仰の関係

新島は、幕末に軍艦教授所で数学や航海術を学び、アマースト大学では地質学や化学、生理学、解剖学、天文学等も学び、日本人として最初に理学士という学位を得て欧米の大学を正規に卒業した理系の人物である。その彼が、神の啓示を受けてキリスト教に回心したということになるが、“信仰と理性” 或いは “キリスト教と自然科学” との関係によって次のように整理した。

新島の「道理と信仰の関係」において、「道理」はその語義として、物事の筋道としての “理” を表し、「論理」もしくは「理性」と解釈することが適当である。

野蛮な時代の人間は、自然現象を奇怪な鬼や神の仕業と考えて恐怖を感じていたが、それは「道理」が乏しいからであった。開明の時代になると「道理」が進んで恐怖が去り、その代わりに信仰がうまれ、文化が進に連れ、「道理と信仰」が二つながら進展していった。

親と子、夫と妻、主人と番頭、友人同士、書生と先生、病人と医者、人民と政府を挙げて、それぞれの関係は互いに相手を信じる目に見えない「信仰」によって維持され、それによって「道理」が進展してきた。この様な人間社会の「道理」は、「信仰」が無ければ維持できないと新島は説明する。

新島は、文化や社会の進展には「道理」と「信仰」の両方が不可欠しつつも、「信仰」を「道理」の上位に位置づけた。“神を知る” ことにおいて「道理」には限界があるからである。但し「盲信仰」とならないように、「信仰」には知識と理性の両方が不可欠であるとした。

<参照>

・ 新島襄の神学思想 (同志社大学社史資料センター第一部門研究会員 大越哲仁 : PDF / 本サイト)

(豭) ルターが宗教改革の火種となった意味

<参照>

・ マルティン・ルターによる新約聖書の翻訳 (九州大学大学院修士課程 広松淳 : PDF / 本サイト)

牧師、神学者だったマルティン・ルター(左図)は、同時に翻訳者でもあった。説教をする立場であったルターが、説教の拠り所となる聖書の翻訳をした時、説教を行う者にとって「イエスの死」をどの様に釈義するのかが、教会が歩むべき信仰の方向性を決める重要な要素となっていた。何故なら、当時の人々は “死を恐れる” あまり、教会に不必要に寄進し、また贖宥状を代表とする物に大金を叩いた。

牧師、神学者だったマルティン・ルター(左図)は、同時に翻訳者でもあった。説教をする立場であったルターが、説教の拠り所となる聖書の翻訳をした時、説教を行う者にとって「イエスの死」をどの様に釈義するのかが、教会が歩むべき信仰の方向性を決める重要な要素となっていた。何故なら、当時の人々は “死を恐れる” あまり、教会に不必要に寄進し、また贖宥状を代表とする物に大金を叩いた。こうした中世の名残を時代背景として、ルターは聖書の記述に重点を置いた “福音主義” を掲げ、真のキリスト者に相応しい思想が生まれてくることを最大の目的として「宗教改革」を起こしたのである。

(豭-a) 肉身の死と霊人体の死

こうした当時のキリスト教徒におけるルターの懸念は、イエスにおけるキリストとしての行為を信じず、数々の奇跡行為における言動を重視し、虐げられた人々に寄り添った神の愛をないがしろにしてしまうことであった。そうなった原因が、聖句の “「死」に対する概念” にあったことにルターは気付いたのである。

| ① 死が一人の人によって来たのだから、② 死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、③ アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。(コリント人への第一の手紙15章21節〜22節) |

しかし “霊人体の死” に対する無知は、黒下線③における “すべての人が死によって亡骸(死んで魂の抜けてしまった体)となった人間は、復活したイエスに対する信仰によって生き返る(復活する)” ことを強く求めるに至ったことも無理からぬことである。

ここで、『原理講論』における “二つの死” に関する部分を下記に示しておく。

|

我々は上述のごとく、互いにその意義を異にする二つの死があるということを知った。では、そのうちいずれが、人間始祖の堕落によってもたらされた死なのだろうか。 神は本来、人間が堕落しなくても、老衰すればその肉身は土に帰るように創造されたのである。だから、アダムが九三〇歳で死んで、その肉身は土に帰ったけれども、これはどこまでも堕落に起因する死ではなかった。なぜなら、創造原理によれば、肉身は霊人体の衣といえる部分で、衣服が汚れれば脱ぎ捨てるように、肉身も老衰すればそれを脱いで、その霊人体だけが無形世界に行って、永遠に生きるように創造されたからである。物質からなる生物体の中で永遠性をもつものは一つもない。それゆえに、人間もこの創造原理を免れ得ないので、人間の肉身といえども、永存することはできないのである。もしも人間が地上で肉身のまま永存するとすれば、霊人体の行くべき所である無形世界は、最初から創造される必要もなかったはずである。本来、無形世界は堕落した人間の霊人体が行ってとどまるために、人間が堕落した以降に創造されたものではなく、既に、人間が創造される前に、創造目的を完成した人間たちが、地上で生活したのち、肉身を脱いだ霊人体が行って、永遠に生きる所として創造されているということを知らなければならない。 堕落人間が、肉的な命に強い未練をもつようになったのは、人間が元来、肉身を脱いだあとには、地上よりも一層美しく、かつ永遠なる無形世界に行って、永遠に生きるように創造されているという事実が、堕落によって分からなくなったからである。 < 中略 > このように、上述した二つの死の中で、肉身の寿命が切れるという意味での死が、堕落による死ではないということが分かれば、サタンの主管圏内に落ちるという意味での死が、まさしく堕落による死であるという結論になる。(『原理講論』p210〜p212) |

| 霊人体のすべての感性も肉身生活の中で、肉身との相対的な関係によって育成されるので、人間は地上で完成され、神の愛を完全に体恤して初めて、肉身を脱いだのちのその霊人体も神の愛を完全に体恤することができるようになるのである。(『原理講論』p87) |

| 天国でも地獄でも、霊人体がそこに行くのは、神が定めるのではなく、霊人体自身が決定するのである。人間は元来、完成すれば、神の愛を完全に呼吸できるように創造されたので、犯罪行為によってもたらされた過ちのために、この愛を完全に呼吸することができなくなった霊人体は、完全な愛の主体である神の前に立つことが、かえって苦痛となるのである。それゆえに、このような霊人体は、神の愛とは遠い距離にある地獄を自ら選択するようになる。(『原理講論』p88) |

|

霊人体も性相と形状の二性性相になっているが、霊人体の性相が生心であり、形状が霊体である。霊人体の感性は肉身生活の中で、肉身との相対関係において発達する。 すなわち霊人体の感性は肉身を土台として成長する。したがって人間が地上で神の愛を実践して他界すれば、霊人体は充満した愛の中で永遠に喜びの生活を営むようになる。(『統一思想要綱』p165〜p166) |

『統一思想要綱』では、こうしうた霊人体における霊性の成熟は人間自身が担う責任分担にあるとして、次のように定めている。

|

霊人体の成長とは、肉身の場合のように霊人体の成長が大きくなることを意味するのではない。霊人体は肉身に密着しているので、肉身の成長に従って自動的に大きくなるようになってはいるが、ここでいう霊人体の成長とは、霊人体の霊性の成熟のことであり、それは人格の向上、心情基準の向上を意味する。要するに、神の愛を実践しうる心の姿勢の成長が、霊人体の成長なのである。 このような霊人体の成長は、ただ責任分担を完遂することによってのみなされる。ここで責任分担の完遂とは、神に対する信仰を堅持し、戒めを固く守る中で、誰の助けも受けないで、内的外的に加えられる数多くの試練を自らの判断と決心で克服しながら、愛の実践を継続することをいう。(『統一思想要綱』p71〜p72) |

(豭-b) ルターの福音主義とは

従来のキリスト教は、キリストの十字架による死によって神への贖罪が成立し、その贖罪への信仰にとって神との和解(コリント人への第二の手紙5章20節)に至れるのだから、イエスを証しすることで人間が義(コリント人への第二の手紙5章21節)とされ、義とはイエスの十字架刑の死によって成り立ったとしたいわゆる十字架信仰である。

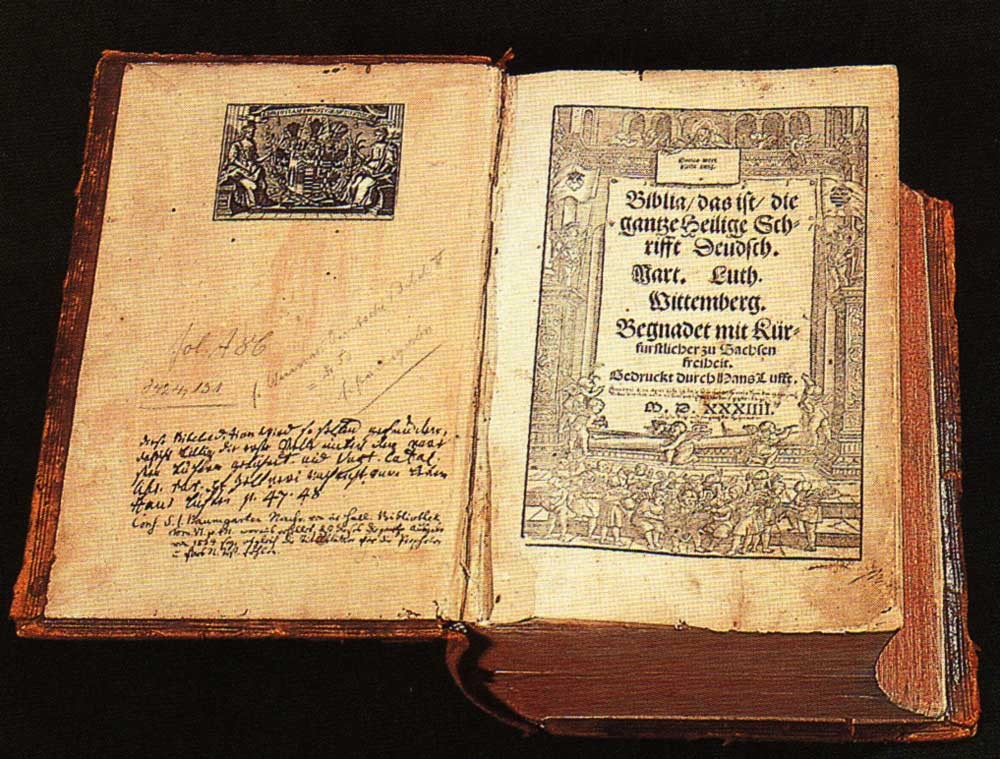

ところがルターがは目の当たりとしたのは、信徒の「信仰の証し」として “儀式を中心とした信仰生活” に陥り、贖宥状に群がる信徒たちであった。そこでルターの「福音主義」では “イエスの死” が前提とはなっているが、まず “聖書を読む事を信仰の中心とする事” の必要性から、ウルガタ(カトリック教会の標準ラテン語訳聖書)からの直訳ではなく、「キリストが示される聖書」が必要であるとして、ルターはヘブライ語及び古典ギリシア語からドイツ語で翻訳された旧約聖書と新約聖書の『ルター聖書』(右図)を完成させたのである。

ところがルターがは目の当たりとしたのは、信徒の「信仰の証し」として “儀式を中心とした信仰生活” に陥り、贖宥状に群がる信徒たちであった。そこでルターの「福音主義」では “イエスの死” が前提とはなっているが、まず “聖書を読む事を信仰の中心とする事” の必要性から、ウルガタ(カトリック教会の標準ラテン語訳聖書)からの直訳ではなく、「キリストが示される聖書」が必要であるとして、ルターはヘブライ語及び古典ギリシア語からドイツ語で翻訳された旧約聖書と新約聖書の『ルター聖書』(右図)を完成させたのである。<参照>

・ 宗教改革、そして英国から米国へ

(豳) イエスの復活にみる新島のキリスト教真理

新島の神学思想において、キリスト教の本質は神の完全な愛であり、それはキリストを通して初めて人間が理解できるようになったと論じている。そこで、新島の説教の中にイエス・キリストの生涯とその意義を包括的に述べているのがヨハネによる福音書18章37節である。

| そこでピラトが、「それでは、やはり王なのか」と言うと、イエスはお答えになった。「わたしが王だとは、あなたが言っていることです。わたしは真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、わたしの声を聞く。」(ヨハネによる福音書18章37節) |

イエスの弟子たちが、イエスの生前にイエスをキリスト(主、救い主)であると十分に理解しておらず、イエスの復活後も、なかなかそれを信じず、復活したイエスの出会ったとき初めてそれを知り、それを恐れた。なぜなら、イエスの復活の預言が現実となったからである。

| イエスは、十二人を呼び寄せて言われた。「今、わたしたちはエルサレムへ上って行く、人の子について預言者が書いたことはみな実現する。人の子は異邦人に引き渡されて、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を、鞭打ってから殺す。そして、人の子は三日目に復活する。」十二人はこれらのことが何も分からなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったからである。(ルカによる福音書18章31節〜34節) |

新島は、イエスが生前に復活を予告したこと自体、他の偉人の誰もが行えなかったことであり、それが嘘ではなく本当であったことをキリストは自らの復活を通して示された。この復活こそが「イエスの言葉」の “真理としての証し” であり “神の真理” であって、誰もがこれに従わなければならないと確信をもって述べたのである。

| 父である神と、その父の御子イエス・キリストからの恵みと憐みと平和は、真理と愛のうちにわたしたちと共にあります。(ヨハネの第二の手紙3節) |

<参照>

・ イエス・キリストの死・復活・昇天に関する預言(聖句)

・ 新島襄のキリスト論 (同志社大学社史資料センター第一部門研究会員 大越哲仁 : PDF / 本サイト)

(𧲸) 新島の罪観と救済論

新島は、ニューイングランドの会衆派教会に通う中で洗礼を決意した人物である。この教会は、メイフラワー号でアメリカに渡った分離派に属しているピルグリム・ファーザーズと呼ばれるプロテスタントの一教派である(「エバ国家という英国と日本」参照)が、その特質は「教会の出発点とその基礎を各個教会の自由・自治・独立に求め、信徒一人ひとりと神との契約から考える」ことにある。それは、悔い改めて神を信じた一人のキリスト者が、自己と神(キリスト)との契約関係の中で自覚的に信仰を受けとめ、その神と契約した個人が、更に共同の礼拝を行うために、各個教会という交わりの中で、キリスト者同士で信仰の契約を結ぶという各個教会の独立自治を極めて重視するのが最大の特徴となっている。

新島の受洗の動機に、彼の主体的な悔い改めと自由意志による自覚的な神の受け入れを見ることができるが、それは会衆派教会で培った「個人の自由意志による信仰告白」によるものであったと言える。

(𧲸-a) 人間堕落の根本となるのは “原罪” ではなく堕落的傾向(堕落性本性)の深層にある

新島は、罪には “顕在化した罪” と心に秘されて “顕在化していない罪” の2種類があるとした。いわゆる「法によって裁かれる罪(法的罪)」と「神が裁く(神学的)罪」のことである。

ところで、“罪を犯す” というのはその原因となる “動機” と、結果としての “犯罪行為”がある。法的罪として裁かれる場合、動機は考慮に入れても裁かれるのは犯罪行為である。神が裁くとする神学的罪には、結果としての “堕落行為による罪”(『原理講論』(p121)でいう遺伝的罪や連帯罪、自犯罪など)とその動機となる “ある情念”(顕在化していない罪)が関係しているとした。新島は、この神学的罪を犯す原因となる動機(ある情念)を「人の心の堕落的傾向」と呼んだが、これは原理でいうところの「堕落性本性」(『原理講論』p122〜p124)のことである。新島はこの「人の心の堕落的傾向」にある情念は「我意」と「情慾」であるとした。

| 罪とは、サタンと相対基準を造成して授受作用をなすことができる条件を成立させることによって、天法に違反するようになることをいう。(『原理講論』p121) |

| 天使が神に反逆して、エバと血縁関係を結んだとき、偶発的に生じたすべての性稟を、エバはそのまま継承したのであり、こうして天使長の立場におかれるようになったエバと、再び血縁関係を結んだアダムも、またこの性稟を受け継ぐようになった。そして、この性稟が、堕落人間のすべての堕落性を誘発する根本的な性稟となってしまったのである。これを堕落性本性という。(『原理講論』p122) |

こうした新島の観点は、エバは天使長ルーシェルの「情慾」(立場を弁えない “自己を中心” とした「過分な欲望」)と相対基準を結んで授受作用した(霊的堕落)結果、その「情慾」を受け継ぎ “神の御言を失って良心の呵責に苛まれることとなった”。良心の呵責から逃れようと「我意」によってアダムと結婚した(肉的堕落)。アダムとエバの堕落による罪は、血縁関係によって全人類に受け継がれる「罪の根」(原罪)となったことを物語っている。

そこで、新島の救済論は、自分たちの罪のためにこの世に降りて十字架で死なれ、後に復活された神の御子イエスを、人間の「自由・自治・独立」によって信じることを会衆派キリスト者として明確にした。また、それと同等に神の普遍的な救済意思を強調して、イエスが殺されて完結したのではなく、その後の復活によって “イエスの福音による「人類の救い」と「神との和解」” が始まったとしている。

<参照>

・ 新島襄の「霊魂の病」(同志社大学社史資料センター第一部門研究会員 大越哲仁 : PDF / 本サイト)

・ 新島襄における救済論(同志社大学社史資料センター第一部門研究会員 大越哲仁 : PDF / 本サイト)

| ≪ エバ国家という英国と日本 | <トップ> | 四大心情圏と良心 ≫ |