■ 第三章 キリスト教と大航海時代

第四節 メシヤ再降臨準備時代の幕開け

1. ローマ教皇庁からイギリスへ

(1) 摂理的観点から

① イタリアから英国へ移った神様の祝福

<参照>

・ 【実話】ヘンリー8世の餌食になった王妃たち【元祖肉食系男子】

・ 狂瀾きょうらんの11年 〜貴族の暗躍、流血の宗教改革〜

・ 斬首刑になった王妃 アン・ブーリン

上記「ウェストミンスター条約三十三箇条」とは、「ウェストミンスター信仰告白33章」のことです。

<参照>

・ ウェストミンスター信仰告白の信仰論(神戸改革派神学校教授 袴田康裕・PDF版本サイト)

・ 洗礼ヨハネと12使徒

② ヘンリー8世

ヘンリー8世は、テューダー朝のイングランド王(在位:1509年4月22日〜1547年1月28日)、 アイルランド王(在位:1541年〜1547年)。

ヘンリー8世は、テューダー朝のイングランド王(在位:1509年4月22日〜1547年1月28日)、 アイルランド王(在位:1541年〜1547年)。

ローマ教皇庁の腐敗により、大きく左に傾いたカトリックは、皮肉にもヘンリー8世の離婚問題を起点として “アングリカン・チャーチ(聖公会)” を発足しローマ教皇庁に楔を打ちましたが、このアングリカン・チャーチは大きく振り子を右に振ったのではなく、独裁的な腐敗したローマ教皇庁に信仰の自由の新風を吹かせただけにすぎませんでした。

アングリカン・チャーチは当初、イングランド人を対象にした国教会で、組織論ではカトリックを採用し、信仰基準ではカルヴァン派を採用していました。アングリカンは、階層制の組織を形成していて、専門聖職者である司教は、独身と童貞を建前とするカトリックの神父と異なり、結婚できました。首長はもちろんローマ法王ではなく、イングランド国王で、平信徒が教会運営に関われない国王の独占的な組織だったのです。

ヘンリー8世は1534年 “国王至上法” を発布すると、王の専制主義も独壇場と化し宗教改革者らを批判して行くようになり、振り子はまたしても左に傾き始めたのです。後の “王権神授説” ともあいまって独善的王政も極限に達するとやがてはその勢いも下方に向かい始めます。同時に清教徒らの運動も勢いづいてくる様になったのです。晩年、ヘンリーは健康悪化のため、1547年にホワイトホール宮殿で薨去しました。

それにしても、6人もの王妃を離婚はおろか、処刑まで行ったヘンリー8世は、神様の摂理上絶好の機会に王となりながらも、最悪の結果になってしまった不甲斐ない王と言えるかもしれません。

<参照>

・ アングリカン・チャーチとは何か。組織はカトリック、教義はカルヴァン派 ハイブリッド教会の歴史的役割

・ 第6章 我が道を行く英国国教会

(2) 弱まるオランダ、勢いづくイギリス

ピルグリム・ファーザーズらは信仰の自由を求めて新天地アメリカに渡り、到着したのは1620年11月でした。その後イングランドでは、エリザベス1世の後継者としての王権神授説の信奉者でもあるジェームス1世は、議会としばいば対立するなか、1621年には「議会の大抗議」が起こり、1623年にはアンボイナ事件が起こりました。それによってマラッカ以東のアジアのイングランド勢力はオランダ勢力に駆逐されたことでイングランドはインドへの進出に専念するようになっていきます。

次のチャールズ1世の代には1628年の権利の請願、1639年のスコットランド反乱が起こり、1641年の議会の大諫奏などの政治の混乱が続くと、王と議会の対立はピューリタン革命と発展し、1649年には国王チャールズ1世は処刑されてしまいます。

その後、議会を勝利に導いたオリバー・クロムウェルは共和政を執ると様々な特権や産業統制を廃止し、1651年には仲介貿易におけるオランダの優位性の打倒を企図して航海条例を発布し、第一次英蘭戦争(1652年〜1653年)を引き起こしてオランダの海上権に打撃を与えました。

さらに、イングランド軍がオランダの植民地となっていた北米のニューアムステルダム(現在のニューヨーク)において、オランダとの間で第二次英蘭戦争(1665年〜1667年)が起こりました。その結果、インド産の綿布(キャラコ)の大流行によって経済力を得ていたイングランドが勝利してニューアムステルダムはイングランド領となり、オランダは北米の拠点を失ってしまいます。

そして、フランスがオランダ侵略戦争(1672年〜1678年)として始めたことに、イングランドが参戦した第三次英蘭戦争(1672年〜1674年)では、イングランドの議会で、もしオランダがフランスの手に落ちればイングランドはフランスの重商主義によって経済的に屈服させられると言う声が高まり、チャールズ2世に親仏路線の撤回を求めました。結局このイギリスとフランスの間で第二次百年戦争(1689年〜1815年)が起こり、北米大陸を主として長い間に渡って数々の戦争を繰り広げて行くことになるのです。結果として優位に立ったイギリスは、後世「パックス・ブリタニカ」と呼ばれる繁栄の時代の基礎を築きました。

① 宗教改革期

a)カイン型の人生観(文芸復興)

腐敗したキリスト教指導者たちによって拘束されて行く中で、意外なところで燻っていた小さな火種がやがては炎となり、消し止められない大火となって行きました人間の創造本性としての自由への追求は人格の自主性を追求するようになり、理智と理性を追求するようになったと原理にはあります。この様な “人本主義” を代表する思想家として『原理講論』には次の人物が挙げられています。

b)アベル型の人生観(宗教改革)

第四節 メシヤ再降臨準備時代の幕開け

1. ローマ教皇庁からイギリスへ

(1) 摂理的観点から

① イタリアから英国へ移った神様の祝福

|

ローマの教皇庁が責任を果たせなかったことによって、神様の祝福は必然的に他の所へと移って行かざるを得ませんでした。ローマから神様が祝福を刈り入れていくことによって、中世の暗黒時代が招来され、その堂々たる気勢の教皇庁の権威と威信は人本主義思潮に覆われて地に落ちてしまいました。

このような局面で神様は、新教運動を起こして再び世界の救いの道を築かざるを得なくなったのですが、これがまさに旧教に反旗を掲げ議会を動かして法を改定し、ついに聖公会を立てた英国のヘンリー八世を通した英国の新教運動に対する祝福でした。すなわち、神様のみ旨はローマを離れて英国へと移されて、英国を中心として新しい世界救援の摂理を展開したのです。 こうして、英国という小さな島国が海洋政策を強化して急進的にその版図を広げ、「五大洋六大州で日が落ちることがない」というくらい、世界を制覇できる世界的な強国の版図をつくりました。 ところが、神様が英国をしてこのように文明の極致を享受しながら、世界を制覇できるように祝福を下したのは英国だけのものではなく、世界を救おうという深いみ旨からでした。いわば、英国に対する神様の祝福は、英国の世界的基盤を中心として全世界を神様の前に救おうとされた祝福でした。当時、もし英国がこのような神様のみ旨を受け入れて、内的には、神様のみ旨を成し遂げようと理想的国家を夢見て立ち上がった清教徒運動者たちと、新教運動者たちが神様のみ旨の中で一つになって救援の礎石を築き、外には数多くの植民地をもつようになった基盤を通して神様のみ言を伝播し、神様のみ旨を広めていたなら、英国は間違いなく世界を一つに統一し、世界を神様のみ旨の前に救援することができたのです。 ところが、どのようにしましたか。英国はそのような使命を悟ることができず、英国自体だけの利益のために植民地を搾取しました。神様のみ旨によって世界を救おうとする英国になることができず、英国だけのために世界を利用する一方、英国の教会も世界の救援をしようとせずに、教権主義に染まって、国家を擁護する立場から信仰の自由を極度に抑圧し、清教徒たちを迫害したのです。 これによって、英国を中心として世界を救おうとされる神様のみ旨は、壁にぶつからざるを得なくなったのです。 ここに王権の専制主義と信仰の自由を拘束する監督から自由と独立を叫び、信仰の純潔を主張していたピューリタンが英国と闘って命を懸けてアメリカ新大陸へと渡っていきます。宗派と国家の理念を超越した彼らピューリタンは、神主義の新教を中心としてアメリカを開拓します。彼らは神様の理想国家を追及しました。信仰さえ抑圧され、拘束される祖国での生活よりも、思いどおりに神様の国を追求し、さらには、世界を救うことのできる理想国家をつくろうとする立場で、ヨーロッパの至る所から信仰運動を叫んでいた彼らが、力を合わせてアメリカを開拓し、英国に劣らない宗教的な基盤を築くようになりました。ここでキリスト教の新教を中心として世界的なアベル圏を糾合することによって、世界のキリスト教カイン圏(旧教)に対抗して、世界のキリスト教アベル圏(新教)が形成されるに至ります。このようにして、アベル的な新教を通して長子であるカトリックを復帰しなければならない摂理がが繰り広げられるようになります。(『神様の摂理から見た南北統一』p96〜p98) |

<参照>

・ 【実話】ヘンリー8世の餌食になった王妃たち【元祖肉食系男子】

・ 狂瀾きょうらんの11年 〜貴族の暗躍、流血の宗教改革〜

・ 斬首刑になった王妃 アン・ブーリン

|

皆さんは、ヘンリー八世を中心として起きたアン・ブーリンの事件を知っているでしょう? アン事件。息子がないので息子を生むために離婚をしようとしたのですが、そこにありとあらゆる反対が起こったのです。旧教で反対するので、離婚を正当化させるために憲法を改定して法的処置をし、旧教から脱退してアングリカン・チャーチ(聖公会)をつくったのです。それは歴史的なことなのです。

このようにして、ローマがヘンリー八世を中心として罪状を……。 それはだめなのです。ローマは悔い改めなければならないのです。その時、新教の風潮のなかで英国が新しい舞台となって国家的な基盤の上に新教を包摂することのできるよいチャンスだったのです。エリザベス女王はカルビン主義を歓迎できる新教の支持者だったのです。ウェストミンスター条約三十三箇条によって、エリザベス女王がカルビン主義の思想を吸収することのできる基盤を築き、海洋圏を中心とした制覇という政策を立てて、スペインが海洋圏に介入できない基盤を築くようになったのは、すべて神様のみ旨だったのです。 それゆえ英国は、大きな新しいキリスト教歴史のすべての福を受け継ぐことができたのです。その時ヘンリー八世を中心としておよそ三代を経て西ヨーロッパにある新教をすべて包摂していたなら、信仰の自由の王国として兄の国となり、母親の国となって、信仰の自由を求めるヨーロッパ人たちをすべて消化、包摂することができたなら、超民族的な、神様の名前を中心とした王国を築いて世界制覇国となったのです。それこそ英国の名前どおりのザ・ユナイテッド・キングダム、統一王国です、統一王国。数百年間、五大洋六大州に日の落ちることのない大英帝国をつくったのは、神様のみ旨なのです。島国英国、海賊の親玉だったその民族が優れているのでそのようになったのではないのです。ローマ帝国が責任を果たせないことによって世界的な制覇をして、新しい伝統的な思想の行路を正すために、神様が英国の民族を立てて、祝福してくれたのでそのようになったのです。 そのようにしてそこで一つになったなら、今日のアメリカは現れなかったのです。全世界が統一されるのです。アジア諸国まですべて連結させ得る見事な版図をつくっておいたのです。英国が神様のみ旨を知り、新教と一つになって、新しい国と一つになって、世界を救うための神様のみ旨を成し遂げるためにキリスト教思想を奉じて万国の救援のために総進軍していたなら、英国は世界的な文化を創建したはずです。しかし、英国がインドのような国を三百年間搾取し、自分の隷属国家としてあのようにしたのは、神様のみ旨とは背馳するのです。 ここで新教徒、清教徒たちが会議を改造して、王国の不純な行動を正当化しようとするアングリカン・チャーチに反対して覚醒運動を起こし、新しい、神様の理想とする国を築くためにその教派を超えて理想的な神様の教会と神様の国を追及するために起こした運動が清教徒運動なのです。 彼らが弾圧されることによって行くべき道がないので、信仰の自由を求めて、自由の天地を求めていった所がアメリカ大陸です。彼らに反対するので、ヨーロッパにいるすべての信仰の自由を求めようとするプロテスタント、すなわち、新教運動者たちはみな反発して結束するようになったのです。英国で結束させるできるものを果たせなかったので、この人たちを取り出して移し、新しい天地、アメリカ大陸で結束せざるを得なかったのです。(『神様の摂理から見た南北統一』p98〜p100) |

上記「ウェストミンスター条約三十三箇条」とは、「ウェストミンスター信仰告白33章」のことです。

<参照>

・ ウェストミンスター信仰告白の信仰論(神戸改革派神学校教授 袴田康裕・PDF版本サイト)

・ 洗礼ヨハネと12使徒

② ヘンリー8世

ヘンリー8世は、テューダー朝のイングランド王(在位:1509年4月22日〜1547年1月28日)、 アイルランド王(在位:1541年〜1547年)。

ヘンリー8世は、テューダー朝のイングランド王(在位:1509年4月22日〜1547年1月28日)、 アイルランド王(在位:1541年〜1547年)。ローマ教皇庁の腐敗により、大きく左に傾いたカトリックは、皮肉にもヘンリー8世の離婚問題を起点として “アングリカン・チャーチ(聖公会)” を発足しローマ教皇庁に楔を打ちましたが、このアングリカン・チャーチは大きく振り子を右に振ったのではなく、独裁的な腐敗したローマ教皇庁に信仰の自由の新風を吹かせただけにすぎませんでした。

アングリカン・チャーチは当初、イングランド人を対象にした国教会で、組織論ではカトリックを採用し、信仰基準ではカルヴァン派を採用していました。アングリカンは、階層制の組織を形成していて、専門聖職者である司教は、独身と童貞を建前とするカトリックの神父と異なり、結婚できました。首長はもちろんローマ法王ではなく、イングランド国王で、平信徒が教会運営に関われない国王の独占的な組織だったのです。

ヘンリー8世は1534年 “国王至上法” を発布すると、王の専制主義も独壇場と化し宗教改革者らを批判して行くようになり、振り子はまたしても左に傾き始めたのです。後の “王権神授説” ともあいまって独善的王政も極限に達するとやがてはその勢いも下方に向かい始めます。同時に清教徒らの運動も勢いづいてくる様になったのです。晩年、ヘンリーは健康悪化のため、1547年にホワイトホール宮殿で薨去しました。

それにしても、6人もの王妃を離婚はおろか、処刑まで行ったヘンリー8世は、神様の摂理上絶好の機会に王となりながらも、最悪の結果になってしまった不甲斐ない王と言えるかもしれません。

<参照>

・ アングリカン・チャーチとは何か。組織はカトリック、教義はカルヴァン派 ハイブリッド教会の歴史的役割

・ 第6章 我が道を行く英国国教会

(2) 弱まるオランダ、勢いづくイギリス

ピルグリム・ファーザーズらは信仰の自由を求めて新天地アメリカに渡り、到着したのは1620年11月でした。その後イングランドでは、エリザベス1世の後継者としての王権神授説の信奉者でもあるジェームス1世は、議会としばいば対立するなか、1621年には「議会の大抗議」が起こり、1623年にはアンボイナ事件が起こりました。それによってマラッカ以東のアジアのイングランド勢力はオランダ勢力に駆逐されたことでイングランドはインドへの進出に専念するようになっていきます。

次のチャールズ1世の代には1628年の権利の請願、1639年のスコットランド反乱が起こり、1641年の議会の大諫奏などの政治の混乱が続くと、王と議会の対立はピューリタン革命と発展し、1649年には国王チャールズ1世は処刑されてしまいます。

その後、議会を勝利に導いたオリバー・クロムウェルは共和政を執ると様々な特権や産業統制を廃止し、1651年には仲介貿易におけるオランダの優位性の打倒を企図して航海条例を発布し、第一次英蘭戦争(1652年〜1653年)を引き起こしてオランダの海上権に打撃を与えました。

さらに、イングランド軍がオランダの植民地となっていた北米のニューアムステルダム(現在のニューヨーク)において、オランダとの間で第二次英蘭戦争(1665年〜1667年)が起こりました。その結果、インド産の綿布(キャラコ)の大流行によって経済力を得ていたイングランドが勝利してニューアムステルダムはイングランド領となり、オランダは北米の拠点を失ってしまいます。

そして、フランスがオランダ侵略戦争(1672年〜1678年)として始めたことに、イングランドが参戦した第三次英蘭戦争(1672年〜1674年)では、イングランドの議会で、もしオランダがフランスの手に落ちればイングランドはフランスの重商主義によって経済的に屈服させられると言う声が高まり、チャールズ2世に親仏路線の撤回を求めました。結局このイギリスとフランスの間で第二次百年戦争(1689年〜1815年)が起こり、北米大陸を主として長い間に渡って数々の戦争を繰り広げて行くことになるのです。結果として優位に立ったイギリスは、後世「パックス・ブリタニカ」と呼ばれる繁栄の時代の基礎を築きました。

① 宗教改革期

|

中世は、封建制度とローマン・カトリックの世俗的な堕落からくる社会環境によって、人間の本性が抑圧され、自由な発展を期待することができない時代であった。(『原理講論』p511)

|

|

法王と僧侶の干渉と形式的な宗教儀式とその規範は当時の人間の信仰生活の自由を拘束し、その厳格な封建階級制度は、人間の自由な信仰活動を束縛したのであった。そればかりでなく、僧侶の僧官売買と人民に対する搾取によって、彼等の生活は一層奢侈と享楽に流れた。従って、法王権は一般社会の権力機関と何ら変わりない非信仰的な立場に立つようになり、彼等は国民の信仰生活を指導することができなくなったのである。(『原理講論』p511)

|

|

「信仰基台」を復帰する、内的な使命を果たすべきであった法王達の淪落によって、侵入したサタンを分立して、創造本性を復帰しようとした中世の人々は、その本性の内外両面の追求によって、中世的指導精神をカインとアベルの二つの型の思想の復古運動として分立させたのであった。その第一は、カイン型思想であるヘレニズムの復古運動であり、第二は、アベル型思想であるヘブライズムの復古運動である。(『原理講論』p512〜p513)

|

a)カイン型の人生観(文芸復興)

|

神への帰依と宗教的な献身を軽んじ、すべてのことを自然と人間本位のものに代置させたのである。即ち、神に偏りすぎて自然や人間の肉身を軽視し、それらを罪悪視するまでに至った中世的な人生観から、理性と経験による合理的な批判と実証的な分析を通じて人間と自然を認識することにより、彼等の価値を高める人生観を確立したのである。(『原理講論』p520)

|

腐敗したキリスト教指導者たちによって拘束されて行く中で、意外なところで燻っていた小さな火種がやがては炎となり、消し止められない大火となって行きました人間の創造本性としての自由への追求は人格の自主性を追求するようになり、理智と理性を追求するようになったと原理にはあります。この様な “人本主義” を代表する思想家として『原理講論』には次の人物が挙げられています。

- ・ デカルト(理性論) フランス(1596年3月31日〜1650年2月11日)

-

真の認識に至るために、すべてのものを疑うことから出発するとした「方法的懐疑」を提唱した。そこから「われ思う、ゆえにわれあり」という命題(第一原理)立てて、ここから「われわれがきわめて明晰に判明に理解するところのものはすべて真である」という一般的規則(第二原理)を引き出した。ここに、第一原理から「心」の実在と第二原理から「物質」の実在が証明されるとする物心二元論を唱えた。つまり、“われ思う” 心が脳機能(理性)によって “明晰・判明にその存在が認められる” としたのである。

さらに “明晰・判明なる認識” に対して確実なる保証が必要であるとして、“神の存在の必要性” を論証した。(『統一思想要綱』p530〜p532)

- ・ ベーコン(経験論) イギリス(1561年1月22日〜1626年4月9日)

-

正しい認識は自然の観察と実験によって得られると主張し、そのためには、先入的な偏見としての4つの偶像(イドラ)を捨て去らねばならないとした。

-

種族の偶像

人間が一般に陥りやすい偏見。 -

洞窟の偶像

個人の性質や習慣、また先入観などによって生じる偏見。 -

市場の偶像

知性や言葉によって影響される偏見。 -

劇場の偶像

権威や伝統に頼ろうとするところ来る偏見。

-

種族の偶像

- ・ ハーバート(理神論) イギリス(1583年〜1648年)

-

理神論は17世紀後半、近代科学が発達し、キリスト教の権威が低下する中で、キリスト教を科学と矛盾しないものに改善しようと、信仰と理性の調和を目指し、キリスト教を守ろうとしたものである。それは、創造主としての神を合理的な支配者として認めるが、創造後の被造世界は自然法則に従って自己発展し、神の干渉を必要としないとした。そのため、賞罰を与えたり、啓示や奇跡などによる神の介入はあり得ないとし、フランス・ドイツの啓蒙思想家に受け継がれました。

エドワード・ハーバートは、啓示に依存しない自然宗教を説き、5つの基本命題を挙げた。- 神の存在

- 神を礼拝する義務

- 経験と徳行の重要性

- 悔悟することの正しさ

- 来世における恩寵と堕罪の存在を信じること

b)アベル型の人生観(宗教改革)

|

お互いに対立してきた経験論と理性論を吸収して新たに批判哲学を打ち立て、内外両面を追求する人間本性の欲望を哲学的に分析して、哲学的な面でアベル型の人生観を開拓した。(『原理講論』p523)

|

- ・ カント(観念論) ドイツ(1724年4月22日〜1804年2月12日)

-

カントは、人間の本性には「道徳律を自己愛に従属させることによって成立する根本悪」があることを認めたうえで、“善” の価値の実現には、人間は実践理性の命令を受けた善意思による「何々すべし」という「無条件的な命令(定言命令)」である “道徳律” に従いつつ自由に行為すべきことを主張した。

カントは、道徳の根本法則を「普遍的立法の原理として妥当な意思の格率」であるとした。格率とは、“個々人が主観的に決める実践の原則” のことであり、普遍的立法の原理とは、自然法則のように矛盾なく、“義務” として迫ってくる内なる声としての道徳律であった。

これらの命令による実践理性における行為が、“何ものよっても規定されない自由” によって実現されるためには、霊魂の存在と神の存在が要請されなければならないとしたのである。(『統一思想要綱』p332〜p333、p374、p399〜p400)

- ・ フィヒテ(観念論) ドイツ(1762年5月19日〜1814年1月27日)

-

フィヒテの哲学体系である「知識学」は、「君自身に注意を向けなさい。君の目を、君を取り囲む全てのものから転じて、君の内部に向けなさい」という “自我を根拠として経験を説明” する観念論である。この観念論は、自由に働く「知性」を意識の中に示すことができ、これを “第一の根拠” として、「自己を見る」という「批判的あるいは超越論的観念論」の立場からカント哲学との同一性をみるものである。

また、“第一の根拠” を通じて自我によって生じる直観(知的直観)としての “新しい感覚(自然の彼岸にある自由と生命)” が呼び覚まされるとしている。直観によって過去の経験による束縛から解放されることで生じる “新しい感覚” は、直接的な自己自身の直観から推論された正しい「自覚」をもたらす、「精神」に対する感覚であるとする。

<参照>

・ フィヒテ哲学への序論および入門 ―その意味と課題― (近畿大学工学部 教育推進センター准教授 阿部典子・PDF)

- ・ シュリング(観念論) ドイツ(1775年1月27日〜1854年8月20日)

-

1809年に出版された『人間的自由の本質』は、シェリングの思想の大きな転換点とみなされている。シェリングはこの著作で人間的自由の根拠を問い、悪への積極的な可能性を人間のうちにみる。シェリングによれば、人間は悪を行う自由をもっている、それが人間的自由の本質であり、もって人間をすべての存在者の頂点においている。これはキリスト教また西洋思想における「悪をしない自由」としての自由把握とは正反対にある。

そのような自由が人間に可能である根拠として、シェリングは神の存在様態について考える(神はここで人間の存在根拠に他ならない)。神のうちには、神の部分であって神そのものではない「神のうちの自然」があり、神自身と対立している。自らを隠し閉ざそうとする神のうちの自然は、自らを現そうとする神自身にとっての「根底」(Grund) であって、生まれ出ようとする憧憬と隠れようとする力との二つの方向性が神のうちに相争う。神は、自身のうちなるこの対立を自ら克服し、愛をもってこれを覆う。かくして神とその被造物は顕れ出る。そして被造物の頂点である人間のなかに、この目もくらむ対立は自由の可能性として再び現れてくるのである。

<参照>

・ シェリングとは?同一哲学を考える!

・ シェリング × ヘーゲル

・ シェリング(「ドイツ観念論のページ」)

・ シェリング(「ドイツ観念論|フィヒテ,シェリング,ヘーゲル」)

- ・ ヘーゲル(観念論) ドイツ(1770年8月27日〜1831年11月14日)

-

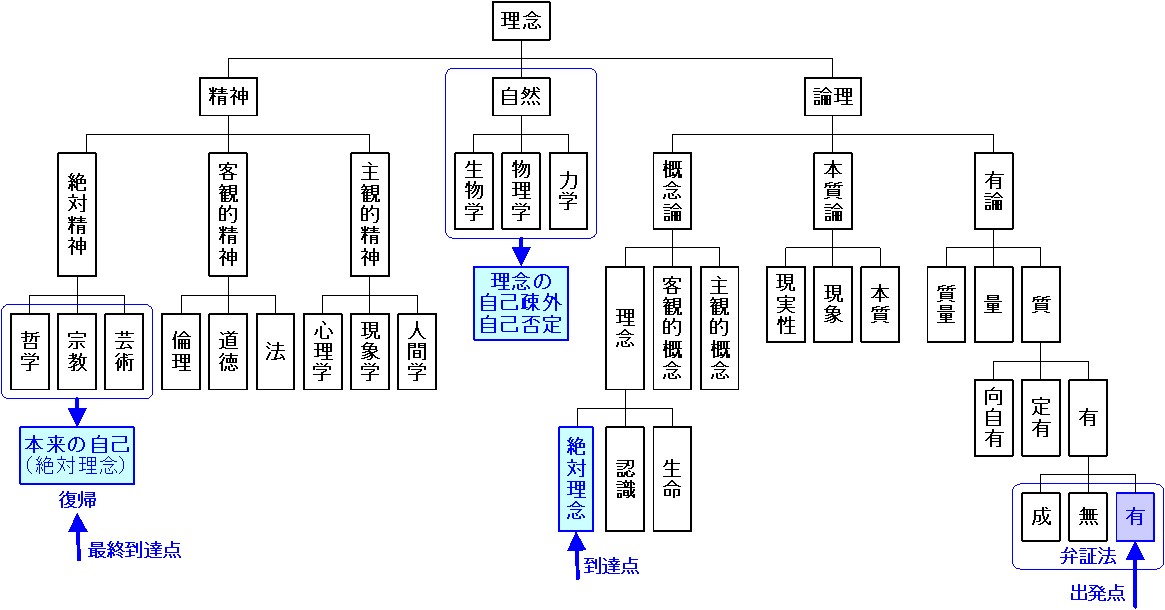

ヘーゲルの論理学(弁証法)は「有論」、「本質論」、「概念論」の三部門から成っており、この三部門はまたおのおの細分化されている。すなわち「有論」は「質」、「量」、「質量」から成り、「本質論」は「本質」、「現象」、「現実性」から成り、「概念論」は「主観的概念」、「客観的概念」、「理念」から成っている。そして、これらはまたおのおの細分化されている。例えば「有論」の「質」は「有」、「定有」、「向自有」から成り、さらに「有」は「有」、「無」、「成」から成っているのである。

ヘーゲル論理学においては論理展開の出発点となっているのが、有―無―成の弁証法である。この三段階を通過して「有」が「定有」に移行する。そして「定有」にまた三段階があって、それを通過すれば「定有」は「向自有」に移行する。「向自有」にまた三段階があって、これを通過すると「質」が「量」へ移る。「量」が三段階を通過して「質量」に移り、「質量」が再び三段階を通過すれば、「有」に関する理論が終わる。

次は、「本質」に関する理論であるが、「本質」から「現象」へ、「現象」から「現実性」へと移行する。次は、「概念」に関する理論となる。概念は、「主観的概念」」から「客観的概念」へ、「客観的概念」から「理念」へと移行する。「理念」の中では、「生命」「認識」、「絶対理念」という三つの段階がある。そのようにして、「絶対理念」が論理の発展における最後の到達点となっている。

次に、論理の世界すなわち理念の世界は、真に自己を実現するために、かえって自己を否定して自然の領域に移行する。ヘーゲルはこれを「理念自身の他なるものへ移りゆく」といい、自然は「理念の自己疎外、自己否定」または他在の形式における理念であるという。自然界においては、「力学」、「物理学」」、「生物学」の三段階を通過する。

このように、自己を否定して自ら外に現れ自然界となった理念は、その否定をさらに否定して本来の自己に戻るという。人間を通じて自己を回復した理念が精神である。精神は「主観的精神」、「客観的精神」、「絶対精神」の三段階を通過するが、ここに「絶対精神」が精神の発展の最後の段階である。そこにおいて「絶対精神」は「芸術」、「宗教」、「哲学」の三段階を通過してついに本来の自己(絶対理念)を復帰するのである。(『統一思想要綱』p617〜p619)

|

宗教界においては、当時の思潮であった合理主義の影響下の宗教界の傾向に反対して、宗教的情熱と内的生命を重要視し、教理と形式よりも神秘的体験に重きを置く、新しい運動が起こるようになった。(『原理講論』p523)

|

- ・ シュペーネル(敬虔主義) ドイツ(1635年1月13日〜1705年2月5日)

-

ルター派の牧師、敬虔主義の祖。正統的信仰に従おうとする保守的な傾向が強く、神秘的な体験に重きを置いた。(『原理講論』p523)

- ・ ウェスレイ(メソジスト派) イギリス(1703年6月28日〜1791年3月2日)

-

イングランド国教会の司祭。

<参照> ウェスレーと英国教会 (日本ナザレン教団小岩教会牧師 坂本誠・PDF)

- ・ フォックス(神秘主義) イギリス(1624年7月〜1691年1月13日)

-

フックスは、キリストは信徒の霊魂を照らす内的な光である、と主張して、聖霊を受けてキリストと神秘的に結合し、内的光明を体験しなければ聖書の真意を知ることができないと主張した。(『原理講論』p524)

- ・ スウェーデンボルグ(神秘主義) スウェーデン(1688年1月29日〜1772年3月29日)

-

生きながら霊界を見て来たと言う霊的体験に基づく大量の著述で知られ、その多くが大英博物館に保管されている。

<参照> カントのスウェーデンボルグ批判の真相

|

アベル型人生観は成熟して、今日の民主主義世界をつくるようになったのである。(『原理講論』p524)

|

| ≪ 葡・西の盛衰と英・蘭の台頭 | <トップ> | フリーメーソンと理神論・汎神論 ≫ |