e. 日本と韓国との乙巳條約(後)

■ 日露戦争後の日韓関係と韓国併合まで

▼ 日韓協約と高宗皇帝

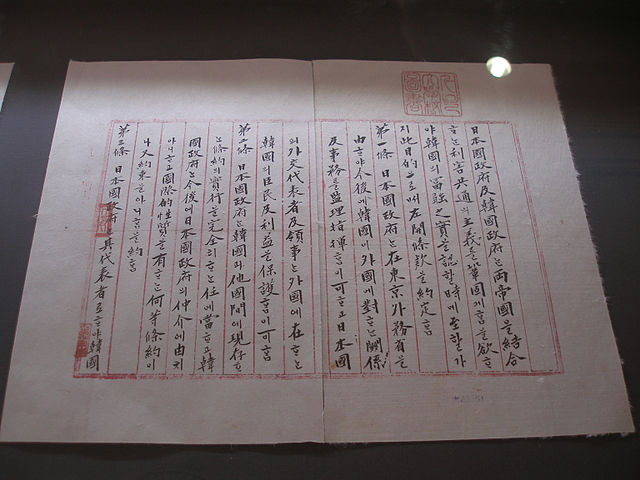

① 第二次日韓協約による外交権の剥奪

1905年(明治38年)10月16日、アメリカから帰国したばかりの小村外相が韓国に対する保護権確立の実行計画原案作成の筆をとると、原案は10月27日の閣議で決定され、ただちに天皇は閣議決定の実行を裁可しました。

- 条約文原案

- 調印後、公表まえに英米はもちろん独仏政府に通知し、各国が韓国とむすんでいる条約の継承等の宣言

- 11月初旬実行

- 条約交渉全権の林公使への委任

- 韓国皇帝へ親書奉呈の勅使派遣

- 長谷川好道韓国駐箚軍司令官への協力命令

- 日本軍隊の漢城集結

- 韓国政府の同意がえられないばあい、一方的に韓国にたいし保護権設定を通告し、列国に事情説明をおこなう

11月9日伊藤は漢城へ入京し、翌10日慶運宮に参内、高宗皇帝に天皇からの親書を奉呈しました。そして伊藤は、15日の内謁見で皇帝に保護条約承認を強要しました。

以下は、「日本外交文書」38巻1冊に収録されている伊藤の復命書によるものです。

|

皇帝は終始外交権の移譲、すなわち国際法上の独立国家の地位を失うことをこばんだ。それはアフリカの植民地にひとしい、とさえいった。しかし伊藤は、皇帝の「哀訴的情実談」をしりぞけ、保護条約案は日本政府の「最早寸毫も変通の余地なき確定案」であり、“もし韓国がこれに応じなければ、いっそう困難なる境遇に陥ることを覚悟されたい”と威嚇し、即決をうながした。

皇帝は「朕が政府臣僚に諮詢し、又一般人民の意向をも察するの要あり」と述べ、伊藤の舌鋒をかわそうとすると、伊藤は万機親裁の君主専制国である韓国の皇帝が、人民の意向を微するとは「定めて是れ人民を煽動し、日本の提案に反抗を試みんとの御思召と推せらる」と語気をあららげ、表情がはげしく揺れた皇帝に、ただちに外部大臣に協議とりまとめを命ずるよう要請した。 |

11月16日、伊藤は朴斉純外相を除く各大臣(参政韓圭萵、内相李址鎔、度支相閔泳綺、軍相李根沢、法相李夏栄、学相李完用、農相権重顕)を宿所に招き、条約承諾を求めました。一方、林公使は朴斉純外相を招き、条約の日本政府案を正式に手交しました。招かれた各大臣は、林公使が皇帝と協議してえらんだ親日的人物と目される人たちでしたが、多くの大臣もまた、保護条約締結に反対でした。

11月17日午前11時、林公使は大臣たちをチンコゲ(南山北麓)の日本公使館に招き、予備交渉をおこなったのち、君臣間最後の議を一決するため御前会議の開催を要求しました。午後3時ごろ、大臣の途中逃亡を防止するため、護衛の名目で憲兵づきで諸大臣と林公使が参内しました。

御前会議は夜におよび、条約反対の意見がつよく、結論を得るにいたらず日本側との交渉を延期することになると、あらかじめ林公使と打ち合わせていた伊藤が連絡を受け、8時ころ長谷川駐箚軍司令官、佐藤憲兵隊長をともなって参内し、御前会議の再開を求めました。

御前会議に外国の使臣の立場である伊藤博文と林公使が武官とともに出席することは不法きわまりなく、皇帝が病気を理由に出席を拒否すると、会議は折衝の場と化しました。

伊藤は大臣一人ひとりに賛否を尋問していきました。韓圭萵参政と閔泳綺度支相は明確に反対。朴斉純外相は「断然不同意」と拒否しましたが、そのことばじりをとらえてたくみに誘導すると、伊藤は「反対と見做すを得ず」と一方的に判断し、その他の五人の大臣のあいまいな発言もすべて賛成とみなしました。(五人の大臣の賛成は、国民から「乙巳五賊」と非難されました。)

伊藤は韓圭萵参政に皇帝の裁可を求めるようにうながし、拒否するならば「予は我天皇陛下の使命を奉じて此任にあたる。諸君に愚弄せられて黙するものにあらず」と恫喝しました。しかし、あくまで反対の韓圭萵参政は、涕泣しながら辞意をもらして退室しました。

協約案は若干の文言修正の後、午後11時半、林公使と朴斉純外相とが記名し、18日午前1時半ごろ、外部(外務省)から日本公使館員が奪うようにして持ってきた外相職印を捺印しました。

▽ 協約無効論について

1952年から1965年の日韓交渉で、最大の係争点となった韓国側からの「韓国併合条約」等の無効・不存在の確認を求めたことに対し、日本側は併合条約は1948年8月15日失効、併合条約以前の諸条約は併合条約発効時に失効したと主張し、旧条約の性格や植民地支配の歴史的責任についての問題をたなあげにして、「すべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される」(日韓基本条約 第二条)と記した「日韓基本条約」が調印されました。

しかし、1991年からはじまった北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)との日朝国交正常化交渉において、脅迫により強制調印させられた「第二次日韓協約」は当初から無効であり、この協約を前提として締結された「韓国併合条約」もまた無効であると主張しました。

また、韓国でも「第二次日韓協約」の「源泉的無効」を日本政府に確認を求める意見が再浮上しました。

<無効論の論拠>

- 韓国の代表個人にたいする「強暴、脅迫」によって強制調印された「第二次日韓協約」は無効。

- 「第二次日韓協約」正本に皇帝の署名捺印がない。

|

「国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない」

|

また、条約書正本に記名調印するのは特命全権大使・公使または外務大臣であるのが通例であり、国家元首ではありません。

第3回韓国併合再検討国際会議:「合法・違法」を超えて(PDF)

神戸大学大学院国際協力研究科 助教授 木村幹 (本サイト)

乙巳条約・韓国併合条約の有・無効論と歴史認識(PDF) 漢陽大学名誉教授 鄭昌烈 (本サイト)

<参照> 日本統治時代を知る韓国人大学名誉教授にインタビュー

明治期における条約の形式と締結手続き ―「韓国併合条約」等無効説に関して―(PDF)

明治大学名誉教授 海野福寿 (本サイト)

|

|

|

|

② 高宗皇帝

「第二次日韓協約」強制調印が伝わると、重臣たちはいっせいに皇帝に協約の認准拒否、協約破棄、乙巳五賊の処断などを求めて上疏しました。

1906年5月には、協約締結に反対して官職をもと参判閔宗植は忠清南道藍浦で武器弾薬や軍資金をととのえて蜂起しました。農民主力の義兵軍1,100人をもって洪州を占領すると、漢城から急派された日本軍の攻撃をうけ、5月31日には激戦のすえ敗退し、閔宗植も11月には逮捕されました。

また、1906年6月には名高い老儒者である崔益鉉が蜂起して、皇帝にその志を告げ、国権を回復する計画を述べると、義兵とともに上京して伊藤統監・長谷川戍吉軍司令官と会見し、日本の罪状を追及して協約を破棄させたいといったのです。

さらに「棄信背義十六罪(信を棄て、義に背いた16の罪)」を日本政府に送り、日本はしばしば韓国の独立・自主を明言してきたが、その信を裏切り韓国を不法に侵害した。その主なものとして甲申事変、日清開戦時の王宮占領、閔妃殺害にはじまり乙巳条約にいたる16項目を列挙し、日本が「棄信背義」を謝罪し、韓国支配をやめることを求め、そのうえで東洋平和のため韓日清三国の協力の必要を説いたのです。

6月4日に泰仁で決起した義兵は、全羅南北道境界地帯を制圧しましたが、6月11日には全州と南原の鎮衛隊に包囲され、崔益鉉は“皇帝の軍隊と戦うことはできない”といって抗戦せず、みずから衣冠をただして縛につきました。

日本軍に引き渡された彼は、禁固3年の刑に処せられ、対馬厳原の警備隊の獄舎へ送られましたが、日本軍隊長への敬礼、断髪、脱冠を拒否し、支給される食物もとらず、衰弱のはて、皇帝への遺疏(大臣などが死にぎわに君主に文書を奉ること)をのこして1907年1月1日、73歳で命が尽きたのでした。

高宗皇帝にたいする多くの上疏が求めた協約破棄や五賊処罰などの意見は、日本軍の捕虜同然の身の上にあり、補弼する忠臣を排除されて意思の自由がない高宗皇帝には採納できませんでした。

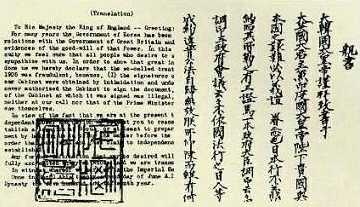

皇帝に唯一のこされた道は、密使を通じて協約の不承認と無効を諸外国に訴えることだけでした。皇帝は、1882年調印の「朝米修好通商条約」第一款に「若し他国何か公なら軽藐の事有らば、一に照知を経て、須らく相助け、中従り善く調処を為し、以て友誼の関切たるを示すべし」という条項にもとづいてアメリカの斡旋を期待しました。

要請を伝える使者にはハルバート(左図:<参照> 逝去65周忌を迎える「青い目の韓国魂」、ハルバート)がえらばれました。韓国高官派遣を避けたのは、日本の妨害をしたためです。

要請を伝える使者にはハルバート(左図:<参照> 逝去65周忌を迎える「青い目の韓国魂」、ハルバート)がえらばれました。韓国高官派遣を避けたのは、日本の妨害をしたためです。ハルバートはアメリカの大統領にあてた皇帝の親書を携えワシントンに到着したのは、協約が強制調印されたと同じ1905年11月17日でした。ただちにルーズベルト大統領との会見を申し入れましたが断られ、ようやく会えたルート国務長官からは協力を拒否されました。

1906年1月、皇帝は海外に国書を送りました。国書には、保護条約を皇帝は承認しておらず、主権の一部たりとも他国に譲与したことがないことを強調するとともに、世界の大国が5年間韓国外交を共同保護することを要望する、と記されていました。

また、皇帝は対米工作に失敗して韓国へもどったハルバートを特別委員に任命して各国との協議を委任し、韓国と国交のあったアメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・ロシア・オーストリア=ハンガリー・イタリア・ベルギー・清国の9ヶ国元首にあてた親書を託しました。親書は、不法に締結された協約が無効であり、皇帝として承認しなかったことを訴えたうえで、駐韓公使館の再設置、ハーグ万国裁判所へ提訴したばあいの協力を要請したものでした。

▽ ハーグ密使事件

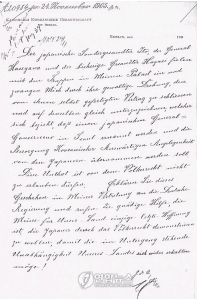

1907年6~10月、第二回万国平和会議がオランダのハーグで開催されました。提唱者はロシアのニコライ二世で、44ヶ国の代表が参加しました。

韓国皇帝はこの会議に代表を送り、日本の国際法違反行為を訴え、国権回復の理解をうるため、元議政府讃参李サンソル(左図中)、前平理院検事李儁(左図左)を派遣しました。二人の密使はペテルブルクで前駐露公使李範晋を通じてニコライ二世に皇帝の親書を提出したのち、李範晋の子息で公使館参事官の李ウイジョン(左図右)をともない、6月24日ハーグに到着しました。彼らは会議議長であるロシア代表のネフリュードフをはじめ、アメリカ・イギリス・フランス・オランダ代表を訪ねて日韓協約が不法、無効であることを訴え、皇帝の委任状をもつ三人の会議出席を要請しました。しかし前年、新任の韓国駐在ロシア総領事にたいする認可状を日本天皇が交付するか、韓国皇帝が交付するかという問題の日露交渉で、総領事の委任状および韓国の平和会議招待状を日本皇帝陛下あてとすることを了承していたロシアは、三人の密使にたいする韓国皇帝の委任状を認めませんでした。

韓国皇帝はこの会議に代表を送り、日本の国際法違反行為を訴え、国権回復の理解をうるため、元議政府讃参李サンソル(左図中)、前平理院検事李儁(左図左)を派遣しました。二人の密使はペテルブルクで前駐露公使李範晋を通じてニコライ二世に皇帝の親書を提出したのち、李範晋の子息で公使館参事官の李ウイジョン(左図右)をともない、6月24日ハーグに到着しました。彼らは会議議長であるロシア代表のネフリュードフをはじめ、アメリカ・イギリス・フランス・オランダ代表を訪ねて日韓協約が不法、無効であることを訴え、皇帝の委任状をもつ三人の会議出席を要請しました。しかし前年、新任の韓国駐在ロシア総領事にたいする認可状を日本天皇が交付するか、韓国皇帝が交付するかという問題の日露交渉で、総領事の委任状および韓国の平和会議招待状を日本皇帝陛下あてとすることを了承していたロシアは、三人の密使にたいする韓国皇帝の委任状を認めませんでした。日本政府は、5月ごろから万国平和会議への情報をえていましたが、密使をハルバートと誤認したため、ハーグ派遣密使の情報をとり逃がしたのです。

その後も、高宗皇帝の日韓協約不承認の態度は一貫して変わることはありませんでした。

③ 第三次日韓協約による植民地権力の成立

▽ 統監府の権限

1905年(明治38年)12月20日、勅令267号で「統監府及理事庁官制」が交付されました。京城に設けられる統監府の長である統監は、天皇に直隷するものとされ(第二条)、韓国において日本官憲がおこなう政務の監督(第三条)、韓国守備軍司令官への兵力使用の命令(第四条)、韓国政府にたいし条約義務履行、執行の請求(第五条)、韓国政府傭聘の日本人官吏(財政・外交・宮内府・軍部・警察顧問等)の監督(第六条)、統監府令の交付(第七条)、条約または法令に違反する、所轄官庁の命令・処分の停止あるいは取り消し(第八条)等、強大な権限が統監にあたえられました。しかも、これらの執行にあたっては日本政府の承認を必要とせず、内閣総理大臣をへて天皇に上奏し、裁可をえればよいとされました(第二条)。つまり統監は天皇の名代として韓国に君臨したのです。ただし、統監府が扱う外交事務は地方的事務にとどめ、韓国外交権の行使は東京外務省に於いて掌理していました。

1905年(明治38年)12月20日、勅令267号で「統監府及理事庁官制」が交付されました。京城に設けられる統監府の長である統監は、天皇に直隷するものとされ(第二条)、韓国において日本官憲がおこなう政務の監督(第三条)、韓国守備軍司令官への兵力使用の命令(第四条)、韓国政府にたいし条約義務履行、執行の請求(第五条)、韓国政府傭聘の日本人官吏(財政・外交・宮内府・軍部・警察顧問等)の監督(第六条)、統監府令の交付(第七条)、条約または法令に違反する、所轄官庁の命令・処分の停止あるいは取り消し(第八条)等、強大な権限が統監にあたえられました。しかも、これらの執行にあたっては日本政府の承認を必要とせず、内閣総理大臣をへて天皇に上奏し、裁可をえればよいとされました(第二条)。つまり統監は天皇の名代として韓国に君臨したのです。ただし、統監府が扱う外交事務は地方的事務にとどめ、韓国外交権の行使は東京外務省に於いて掌理していました。 韓国内政全般にわたる監督と支配のための植民地機構として統監制が出発し、初代統監は伊藤博文が任命されました。

韓国内政全般にわたる監督と支配のための植民地機構として統監制が出発し、初代統監は伊藤博文が任命されました。1906年2月1日、統監府は(左上図)景福宮まえの閉庁した外部衙門を臨時庁舎として開庁し、その後さらに内政監督権を強化しました。1907年6月におこなわれた内閣管制改編では、皇帝権限の圧縮、宮内府の格下げをはかり、内閣総理大臣(それまでの議政府参政大臣にかえて権限を強化した)に李完用(左図)をすえて傀儡政権を発足させました。

▽ 皇帝の譲位

高宗皇帝がハーグ万国平和会議に密使を送ったという情報をえた伊藤統監は、1907年7月7日林外相に電報を送り、対韓処理方針の政府決定をうながすと、閣議がひらかれ要綱案を決定し、7月12日天皇の裁可をえました。

- 高宗皇帝の皇太子への譲位

- 皇帝・政府の政務決裁に統監の副署を必要とさせる

- 統監は「副王」あるいは「摂政」の権限を有するものとする

- 主要部(省)の大臣または次官に日本政府派遣の官僚をあてる

これに窮した李完用首相は、林外相の入京を告げ、ことは急を要すると説いたので元老の意見を徴することになり、7月19日午前3時に詔勅が発布されました。

詔勅は、高宗44ヵ年の治世の困難を回顧しながら、最後にこれまでの「伝禅」の例にのっとり、皇帝は退位ではなく、皇太子純宗(左図)の代理政を承認しました。

詔勅は、高宗44ヵ年の治世の困難を回顧しながら、最後にこれまでの「伝禅」の例にのっとり、皇帝は退位ではなく、皇太子純宗(左図)の代理政を承認しました。※ 「伝禅」とは皇位を譲るという意味ですが、高宗皇帝は「譲位の詔勅中、皇太子として代理せしむとの文意は、一時摂政を為さしむるにありて譲位にあらず」と主張していました。また、「禅」とは元来、天子が位を譲る(禅譲)という意味でした。

新皇帝として大韓帝国最後の皇帝となる純宗の即位式は8月27日におこなわれ、純宗とその皇太子となった英親王李垠は高宗の住む徳寿宮(慶運宮を改称)から昌徳宮に移されました。

▽ 第三次日韓協約

西園寺公望首相が伊藤統監に指示した「対韓処理方針」は、「帝国政府は現下の機会を逸せず、韓国内政に関する全権を掌握せんことを希望す」と述べていました。

大韓帝国の名をのこしつつ、日本が韓国内政権を全面的に掌握することを目的に作成されたのが、「第三次日韓協約」(韓国・北朝鮮では丁未七条約と通称)です。協約案は、渡韓した林外相と伊藤統監が作成し、7月24日に伊藤から李完用首相に協約書がわたされ、その日のうちに調印されました。

また、協約調印と同時に、非公表の覚書が伊藤統監と李完用首相とのあいだで調印されました。覚書は協約にもとづき、つぎの事項を漸次実施するとしました。

- 大審院・控訴院・地方裁判所を新設し、その主要ポストに日本人を任用する。

- 監獄を地方裁判所所在地などに新設し、曲獄(刑務所長)に日本人を任用する。

- 韓国軍隊を整理する。

- 韓国政府傭聘の顧問、参与官を解傭する。

- 韓国各部次官、内部警務局長を日本人とするほか、地方庁官吏に日本人を任命する。

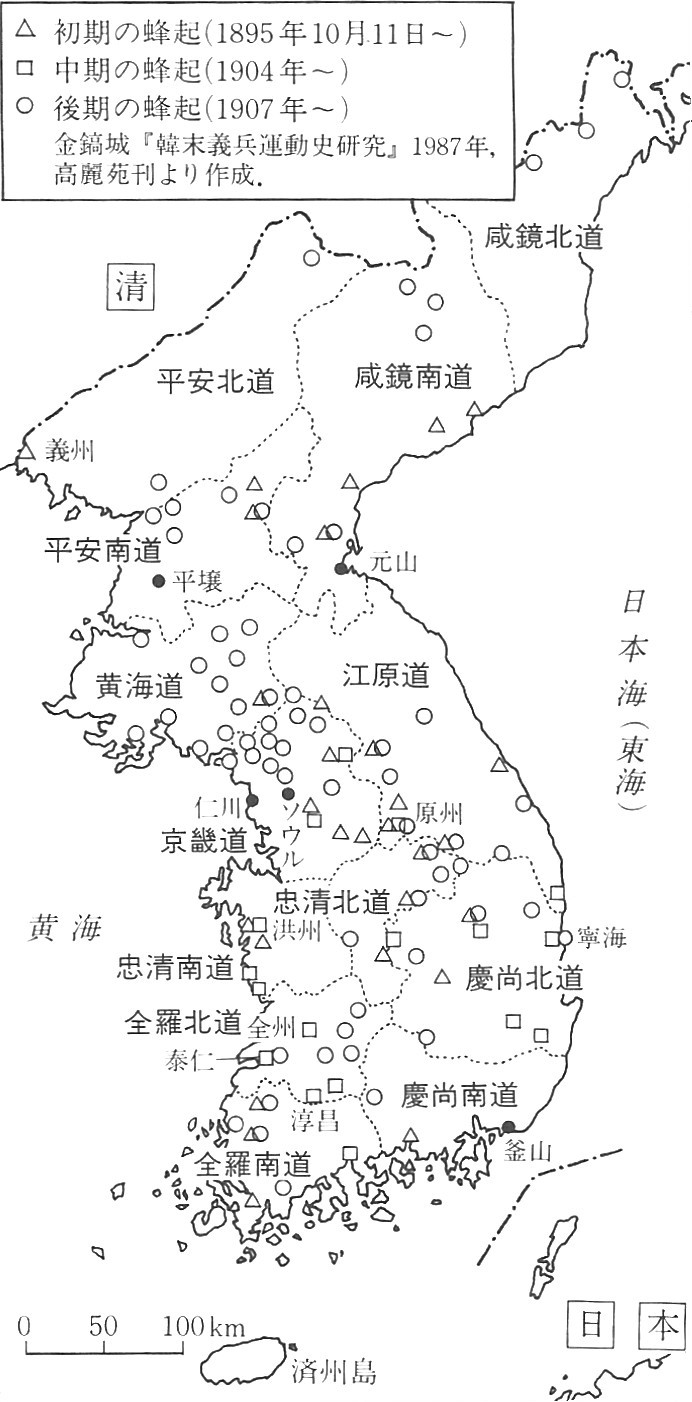

④ 義兵闘争

上記覚書第三項の「韓国軍隊を整理する」は、覚書調印から一週間後の7月31日夜に発布されました。翌8月1日、練兵場で解散命令が下達されたのは、侍衛隊・騎兵隊・砲兵隊・工兵隊・地方鎮衛隊などで、6,000人余の将兵が解散の対象となりました。これらのことによって、日本に対するうらみと伊藤統監と手をむすんだ傀儡政権にたいする憤激は飽和点に達し、兵士が武装決起し義兵紛争が全国的(左図)に広がりました。

上記覚書第三項の「韓国軍隊を整理する」は、覚書調印から一週間後の7月31日夜に発布されました。翌8月1日、練兵場で解散命令が下達されたのは、侍衛隊・騎兵隊・砲兵隊・工兵隊・地方鎮衛隊などで、6,000人余の将兵が解散の対象となりました。これらのことによって、日本に対するうらみと伊藤統監と手をむすんだ傀儡政権にたいする憤激は飽和点に達し、兵士が武装決起し義兵紛争が全国的(左図)に広がりました。これに対して、日本軍は弾圧に弾圧をかさねて討伐戦をおこなった結果、併合までに義兵勢力は弱まり義兵勢力は弱められました。国内における抗日闘争が困難になった義兵たちは鴨緑江、豆満江を越えて間島、沿海州へ移り(※ 参照:抗日パルチザン)、埋み火のように深く燃え続けて三・一運動(1919年)後の大韓独立軍に伝統を伝えたのです。

※ 上記下線部分の間島・沿海州へ逃れた義兵勢力は、満州派パルチザン(抗日パルチザン参照)となって、朝鮮半島を南北に分断してしまうことになります。日本が韓国を併合することによって、韓国分断の種を蒔いたといえるでしょう。

| ≪ 日本と韓国との乙巳條約(前) | <トップ> | 韓国併合と伊藤博文 ≫ |