■ 第三部 終章

第一節 イエスはダビデの血統になれなかった

1.

(1) マタイとルカの福音書から見た復帰摂理としてのイエスの誕生とヨセフ家庭

① ルカによる福音書1章のイエス誕生における摂理

(ⅰ) マタイとルカの特異性

四福音書のうち、マタイ、マルコ、ルカは共通する記述が多く、同じような表現もみられるため「共観福音書」と呼ばれる。ヨハネ福音書のみは同じ出来事を描写するときにも、他の三つとは異なった視点やスタイルをとることが多い上に、他の三つの福音書に比べて思想・神学がより深められている。イエスを神であると明言し、はっきり示すのはヨハネのみである。

ところで、19世紀以降、ドイツ、スイスを中心とするドイツ語圏の大学神学部の研究者たちによって、共観福音書に対する歴史的批判的な研究が盛んになった。その結果、マタイとマルコの両福音書の共通点は、一方が他方を省略したなどというものではなく、両者が同じ資料をもとに書かれたことに由来するという見解が有力視されるようになった。さらにルカ福音書との比較研究により、マルコには収録されていないが、マタイとルカには共通して収録されているイエスの言葉の存在が指摘され、このマタイとルカに共通のイエスの語録資料を、ドイツ語で「出典」を意味する言葉 "Quelle" の頭文字をとって「Q資料」と呼ぶようになった。

このQ資料の存在を前提とする「二資料仮説」では、まず『マルコによる福音書』が成立し、マルコ書(またはマルコ書の原形である仮説資料「原マルコ」)を参考に、またもう一つ別のイエスの語録集(つまりQ資料)を利用して、『マタイによる福音書』と『ルカによる福音書』がそれぞれ著述されたとする。マタイ書とルカ書は、マルコ書(原マルコ)とQ資料の二つの資料を基にしているので、「二資料仮説」(二資料説)と呼ぶ。

なお、マタイ書とルカ書は、上記の二資料の他に、それぞれに独自の資料も利用したようであり、これを概説すると以下の通りとなる。

- マタイ書の構成 - マルコ書(原マルコ) + Q資料 + マタイに独自の特殊資料

- ルカ書の構成 - マルコ書(原マルコ) + Q資料 + ルカに独自の特殊資料

<参照>

・ 共観福音書の問題

・『失われた福音書 Q資料と新しいイエス像』バートン・マック(青土社)

(ⅱ) アロン家の長子ヨハネとダビデの王座を継ぐイエスの立場

| ユダヤの王ヘロデの世に、アビヤ組の祭司にザカリヤという者がいた。その妻はアロン家の娘のひとりで、名をエリサベツといった。ふたりとも神のみまえに正しい人であって、主の戒めと定めとを、みな落度なく行っていた。ところが、エリサベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そしてふたりともすでに年老いていた。(ルカによる福音書1章5節~7節) |

| 六か月目に、御使ガブリエルが、神からつかわされて、ナザレというガリラヤの町の一処女のもとにきた。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人のいいなづけになっていて、名をマリヤといった。御使がマリヤのところにきて言った、「恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます」。この言葉にマリヤはひどく胸騒ぎがして、このあいさつはなんの事であろうかと、思いめぐらしていた。すると御使が言った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたはみごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名づけなさい。① 彼は大いなる者となり、いと高き者の子と、となえられるでしょう。そして、主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼はとこしえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう」。(ルカによる福音書1章26節~33節) |

ここで文先生が述べている “4人のふしだらな女性” は、“イエスを産んだマリヤ” を加えると5人となり、レビ記20章10節には次のように記されている。

| 「それゆえ、主はみずから一つのしるしをあなたがたに与えられる。見よ、おとめがみごもって男の子を産む、その名はインマヌエルととなえられる。その子が悪を捨て、善を選ぶことを知るころになって、凝乳と、蜂蜜とを食べる。それはこの子が悪を捨て、善を選ぶことを知る前に、あなたが恐れているふたりの王の地は捨てられるからである。主はエフライムがユダから分れた時からこのかた、臨んだことのないような日をあなたと、あなたの民と、あなたの父の家とに臨ませられる。それはアッスリヤの王である」。(イザヤ書7章14節~17節) |

|

イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならないまえに、聖霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、ひそかに離縁しようと決心した。彼がこのことを思いめぐらしていたとき、主の使が夢に現れて言った、「ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリヤを妻として迎えるがよい、その胎内に宿っているものは聖霊によるものである。② 彼女は男の子を産むであろう。その子をイエスと名付けなさい。彼は、おのれの民をそのもろもろの罪から救う者となるからである」。すべてこれらのことが起ったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、 「見よ、おとめがみごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう」。 これは、「神われらと共にいます」という意味である。ヨセフは眠りからさめた後に、主の使が命じたとおりに、マリヤを妻に迎えた。しかし、子が生れるまでは、彼女を知ることはなかった。そして、その子をイエスと名づけた。(マタイによる福音書1章18節~25節) |

|

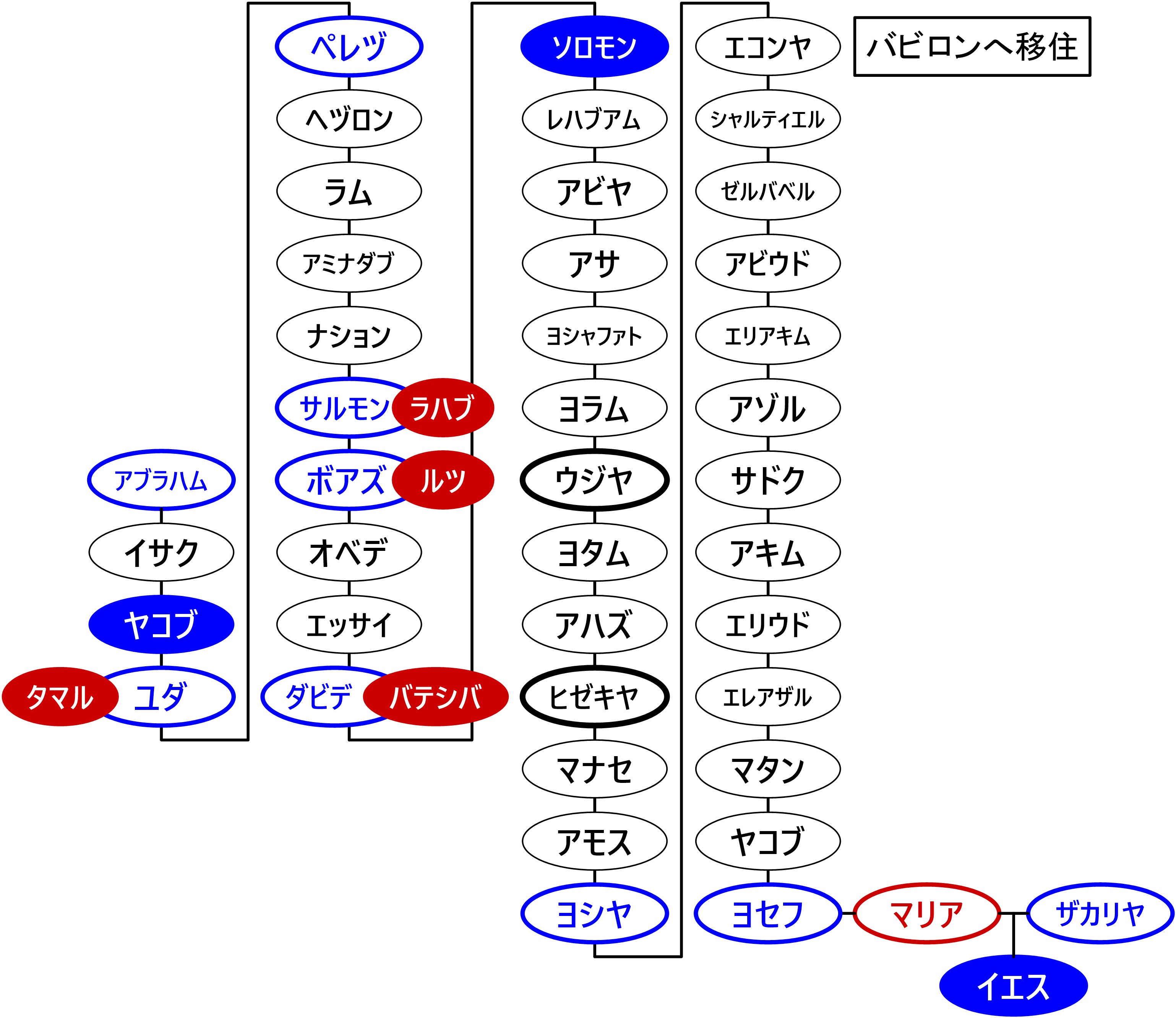

イザヤが預言されたように、名をインマヌエル(神われらと共にいます)ではなく、イエス(神の救い)と改め、「神からの使命を果たすために選ばれた者」という意味が込められた。その第一の使命とは、言うまでもなく、“失った復帰摂理の主軸となるダビデの血統を取り戻して、神と共にあるイスラエル選民として再帰すること”(青下線①)にあった。その為に、レビ族の大祭司となったザカリヤが選ばれ、メシヤ誕生(青下線②)の摂理が開始されたのである(図1)。

この様な状況下であってもイエスが「メシヤとして立つ」には、人類始祖のアダムとエバが堕落した長成期完成級を超えた「結婚」によって立てなければならない。堕落は、間違って神の御意に反した結婚によって成ったのだから、復帰は神の御意に則した結婚によって成されなければならない。ところがイエスは妾の子(庶子)として誕生したため、当時のユダヤの律法では婚姻できない立場にあった(「イエスの誕生の秘密 (上)」参照)。

<参照>

・ 統一王国時代 (上)

・ イエス・キリストの系図 (Visual Communication Design Convivia : PDF / 本サイト)

(ⅲ) イエスの結婚のための女のカインとアベルの復帰摂理

| さて、イエスの両親は、過越しの祭りには毎年エルサレムへ上っていた。イエスが十二歳になった時も、慣例に従って祭のために上京した。ところが、祭が終わって帰るとき、少年イエスはエルサレムに居残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。そして道連れの中にいることと思いこんで、一日路を行ってしまい、それから、親族や知人の中を探しはじめたが、見つからないので、捜しまわりながらエルサレムへ引換えした。そして三日の後に、イエスが宮の中で教師たちのまん中にすわって、彼らの話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞く人々はみな、イエスの賢さやその答に驚嘆していた。両親はこれを見て驚き、そして母が彼に言った、「どうしてこんな事をしてくれたのです。ごらんなさい、おとう様もわたしも心配して、あなたを捜していたのです」。するとイエスは言われた、「どうしてお捜しになったのですか、わたしが自分の父の家にいるはずのことを、ご存じなかったのですか」。しかし、両親はその語られた言葉を悟ることができなかった。(ルカによる福音書2章41節~50節) |

| 三日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちも、その婚礼に招かれた。ぶどう酒がなくなったので、母はイエスに言った、「ぶどう酒がなくなってしまいました」。イエスは母に言われた、「婦人よ、あなたは、わたしと、なんの係わりがありますか。わたしの時は、まだきていません」。(ヨハネによる福音書2章1節~4節) |

|

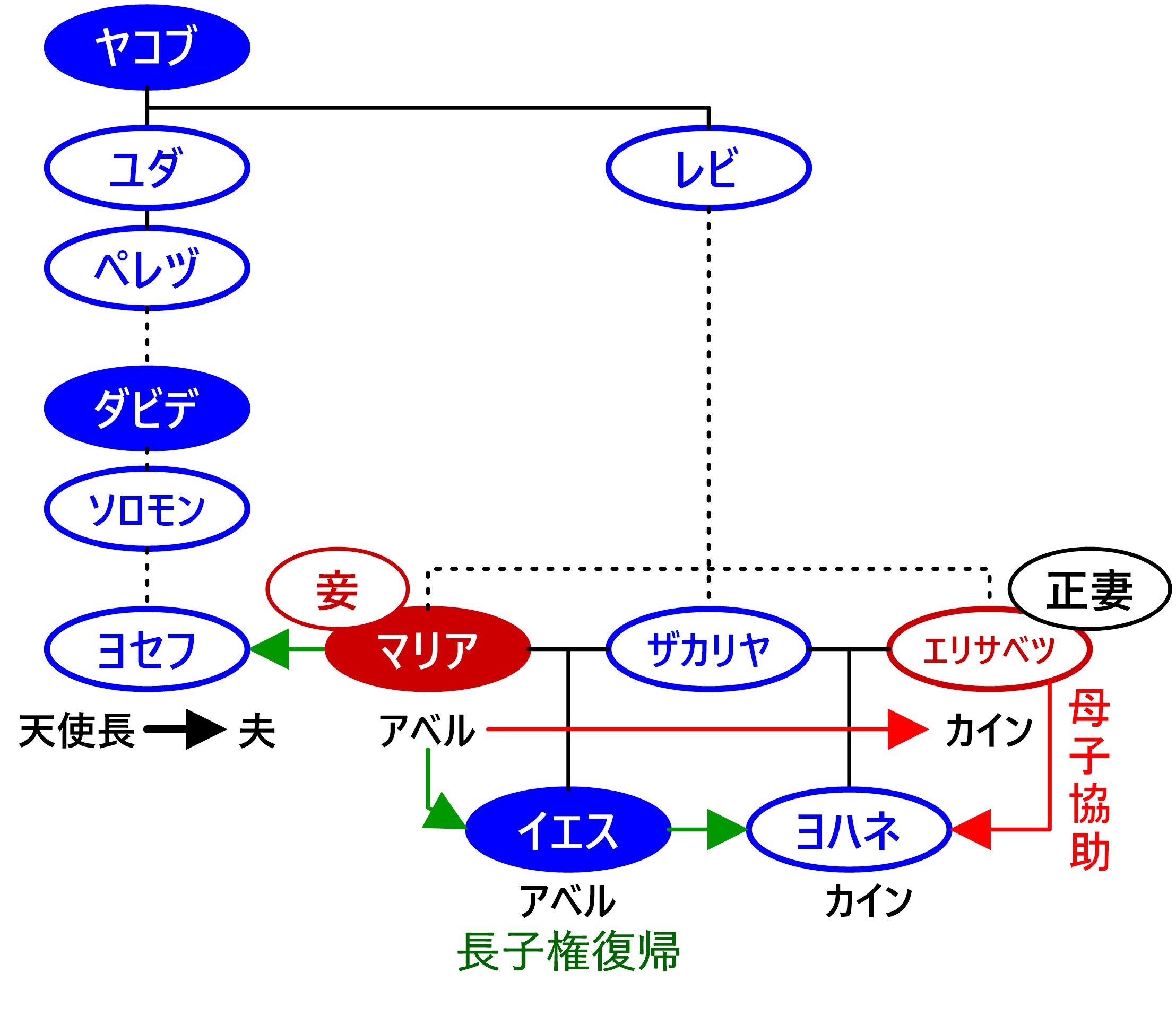

エリサベツはザカリヤの正妻であり、女によるカインとアベルの復帰摂理から見れば、先にザカリヤの妻となったのだからカインの立場である。マリヤはザカリヤにとって妾の立場となるが、エリサベツが正妻としてカインの立場に立っているのでアベルの立場に立つ(図2)。

イエスの母マリヤは、イエスの使命のみならず、イエスの結婚にも関心を示さず、ややもすると、その存在さえも疎ましく思っていたのかもしれない。

<参照>

・ エリサベツとマリヤに見る神の秘密 (牧師 銘形秀則 : PDF / 本サイト)

| イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリヤはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならないまえに、聖霊によって身重になった。(マタイによる福音書1章18節) |

| 人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者があれば、その姦夫、姦婦は共に必ず殺されなければならない。(レビ記20章10節) |

ヨハネはザカリヤの嫡子であるが、イエスは庶子である。つまり、イエスはザカリヤの血統には入れないということになるが、マリヤとイエスが神の側に立つアベルとしての立場を蕩減復帰すれば、マリヤがヨセフを夫として迎えることによって、イエスは庶子からヨセフの嫡子の立場として結婚が可能となり、ヨセフはマリヤを妻として迎えることによって、ソロモンのときに失われたダビデの血統を取戻すことが可能となるのである。

| イエス様の相手は、他の所から取ることができません。自分の直系のいとこの妹(年下の女性)でなければ、母方のいとこしかありません。血統が違ってはいけないのです。母方のいとこは同じ所属なので可能なのです。(「イエス様の生涯と愛」p122) |

| 「彼は主のみまえに大いなる者となり、ぶどう酒や強い酒をいっさい飲まず、母の胎内にいる時からすでに聖霊に満たされており、そして、イスラエルの多くの子らを、主なる彼らの神に立ち帰らせるであろう。彼はエリヤの霊と力とをもって、みまえに先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう」。(ルカによる福音書1章15節~17節) |

本来、マリヤがヨセフを夫として迎えることができないのは、イエスが長子権を復帰するまでであった。それは、マリヤの産んだイエスがザカリヤの庶子としての立場から、ザカリヤの長子ヨハネから長子権を復帰することによって、ヨセフと婚約関係にあったマリヤはイエスを結婚させることで、イエスはヨセフの嫡子となって “ダビデの血統を引継ぐ” ことができたからである。ユダヤにとって「ダビデの血統」であることは、メシア(救い主)となるべき王族の家系であった。

<参照>

・ イエスの30年準備時代と十字架

(ⅳ) イエスの模擬路程となるヤコブ路程

|

第二に、ヤコブはサタン世界であるハランに行って、二十一年間苦労しながら、家庭と財物とを中心に、長子の嗣業を復帰する争いで勝利してカナンに帰ってきたのである。 第三に、ヤコブは、ハランから神が約束されたカナンの地へ帰ってくるとき、ヤボクの河で、天使と組み打ちに勝利して、実体で天使に対する主管性を復帰したのである。ヤコブはこのようにして、ついに、アベルの立場を蕩減復帰し、「実体献祭」のための中心人物となったのである。(『原理講論』p332) |

| エサウは、ヤコブがハランで二十一年間の苦役を終えて、天の側の妻子と財物とを得てカナンに帰ってきたとき、彼を愛し、歓迎したので(創三三・4)、彼らは「堕落性を脱ぐための蕩減条件」を立てることができたのである。(『原理講論』p333) |

「三大試練」に対するイエスの答えは、まず第一に「人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言で生きるものである」(マタイによる福音書4章4節)、次に「主なるあなたの神を試みてはならない」(マタイによる福音書4章7節)、そして最後には「主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ使えよ」(マタイによる福音書4章10節)であった。これらは、イエス独自の言ではなく、第一は申命記8章3節、第二は申命記6章16節、第三は申命記6章13節に記された “神の言” である。

申命記の「申」は、もともと『漢書』律暦志の「呻」という意味で、後に十二支の9番目となる「猿」に割り当てられ、夏に成長した植物が実をつけ、秋の実りを迎える時期として、成長から “成熟した体を成す時期” を象徴していると解釈される。

イエスは、四十日断食期間中のみならず、生涯に渡って神の御言に命を捧げられた。このことによって、自ら「生命の木」と成り得ても結婚できず、善の実としての “愛の果実” を結ぶことはできなかったのである。

<参照>

・ 怨讐を愛する原点

・ 申命記について知っておくべき三つのこと

(ⅴ) イエスの蕩減復帰の立場にある文先生の庶子「喜進」

|

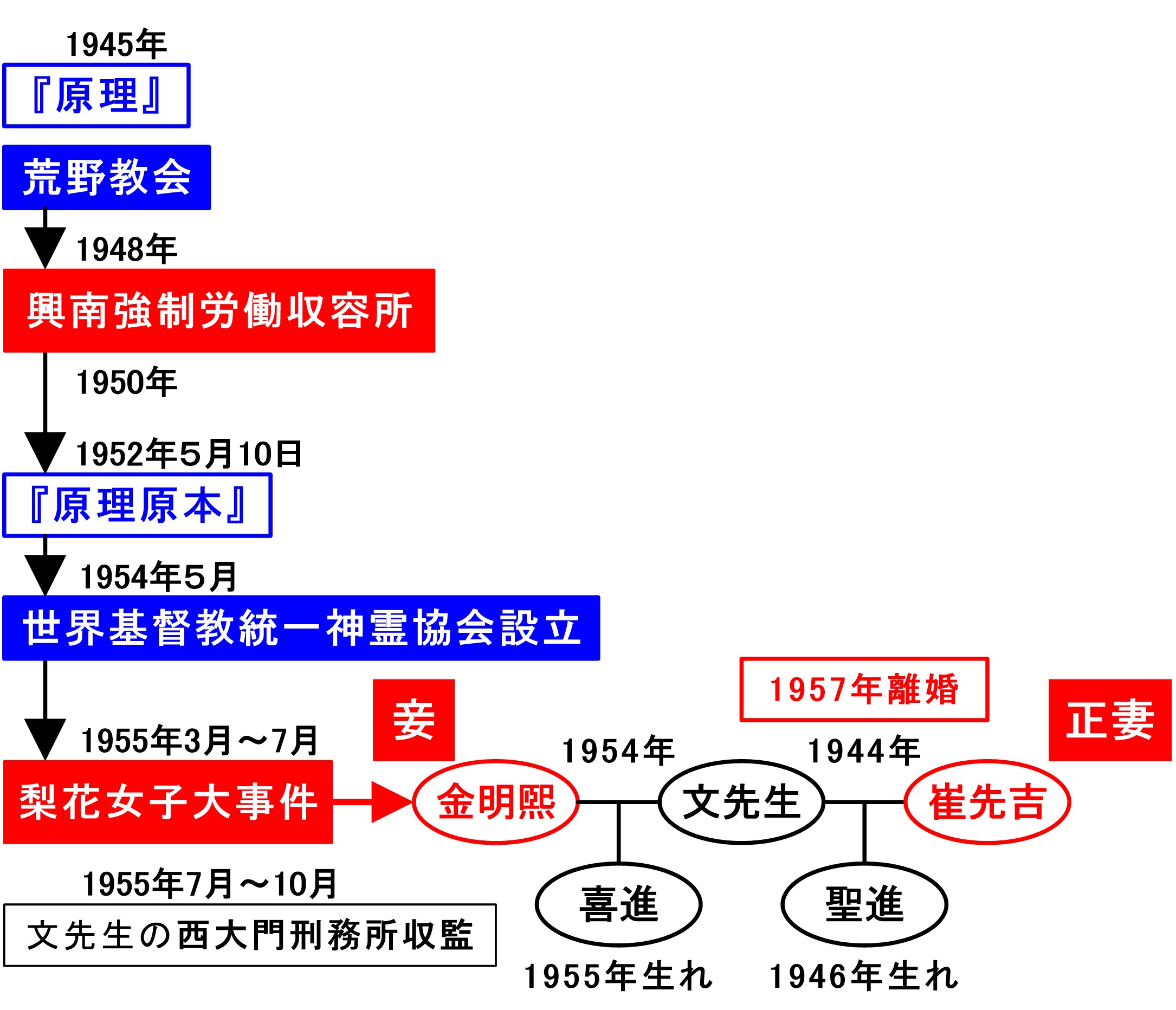

それは左の図3において、文先生がザカリヤの立場、正妻の崔先吉がエリサベツの立場、妾となる金明熙がマリヤの立場となって、聖進がヨハネの立場を、喜進が庶子イエスの立場を代理して、イエスが失われたダビデの血統に立ち返って神の復帰摂理を担うイスラエル選民を取り戻そうとされたように、文先生の家庭的復帰摂理を通じて、大東亜戦争敗戦で失った日本の摂理的立場を取り戻そうとされたのであった。

そしてその後の幻と消えた文先生の摂理は、ヤコブの家庭における復帰摂理に模して、文先生はヤコブを、正妻の崔先吉がレア、妾となる金明熙がラケル、聖進がユダ、そして喜進がヨセフの立場を代理して、ヨセフは売られて行ったエジプトの副王となった復帰摂理である。このエジプト国を模したのが日本である。文先生の復帰摂理の目的は、日本をエバ国家として取り戻すことにあったのである。

<参照>

・ 二つの「恨」と文先生の摂理

・ ユダとタマルの内的摂理完成と外的摂理

・ イエス・キリストの受難週に同参して - 文鮮明先生の北朝鮮での受難/殉教路程を思う

| ≪ なぜ正妻と妾の摂理となったのか(下) | <トップ> | 真の家庭における摂理完了の失敗 |