■ 第三部 第四章

d. なぜ正妻と妾の摂理となったのか(下)

1. 妾を相対とした血統転換と神の御心を知る智者への愛

(1) 神の血統確立と分断

① ふしだらな女たちによる血統転換

| 愛には、縦的愛と横的愛があるのです。父子関係は縦的愛であり、夫婦関係は横的関係です。縦的愛は血統的につながり、夫婦関係は血統的につながりません。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p17~p18) |

| 人間において、一番貴いものは何ですか?(「愛です」)。愛はどこに住みますか? 男の愛と女の愛は、どこで一つになりますか? どこですか?(「生殖器です」)。生殖器を合わせたところです。女の生殖器(それ自体)には愛はないのです。自分自身では感じないのです。あなたは愛を持っているのですね? 父母の愛、父母の生命、父母の血統をみんな相続しているのです。それを持っていても、自分なりに一つになっているので感じないのです。これ(目)は、近くなったら見えますか? 答えてください。見えますか、見えませんか?(「見えません」)。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p33) |

|

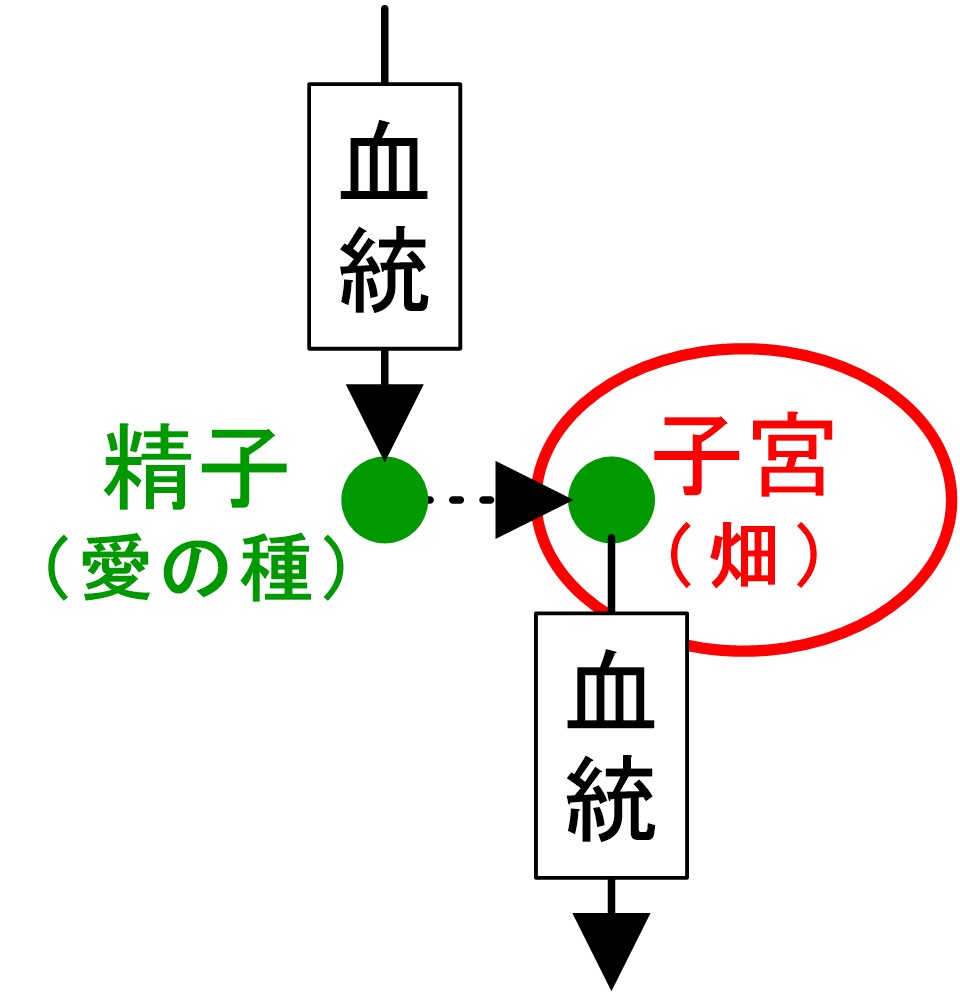

堕落によって、神の血統とは言え堕落の血が流れている。それが、父子関係の縦的愛によってつながれた血統である。その不純な血統を分別して純粋な神の血統に近づけていくのが母となる女性の生殖器としての子宮である(図1)。

子宮は、女性の生命を育む神秘的な器官としてだけではなく、“感情やエネルギーの貯蔵庫” となって心と体の橋渡しをする役割を担っています。子宮と感情の深い結びつきは、喜びや愛、感謝といった感情が子宮内のエネルギーを活性化し、生命力を高めることにある。このスピリチュアル的な観点が、次に示す“マタイによる福音書第1章2節から16節”に記されたイエス・キリストの系図における「4人のふしだらな女性」の存在に重要なポイントとなる。

<参照>

・ 子宮と感情のスピリチュアルな意味

・ ザカリヤ、マリアとヨセフ

(ⅱ) ソロモンの不信仰は “女による復帰摂理” の分岐点となった

| ソロモン王は多くの外国の女を愛した。すなわちパロの娘、モアブびと、アンモンびと、エドムびと、シドンびと、ヘテびとの女を愛した。主はかつてこれらの国民について、イスラエルの人々に言われた、「あなたがたは彼らと交わってはならない。彼らは必ずあなたがたの心を転じて彼らの神々を従わせるからである」。しかしソロモンは彼らを愛して離れなかった。彼には王妃としての妻七百人、そばめ三百人があった。その妻たちが彼の心を転じたのである。ソロモンが年老いた時、その妻たちが彼の心を転じて他の神々に従わせたので、彼の心は父ダビデの心のようには、その神、主に真実でなかった。これはソロモンがシドンびとの女神アシタロテに従い、アンモンびとの神である憎むべき者ミルコムに従ったからである。このようにソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのように全くは主に従わなかった。そしてソロモンはモアブの神である憎むべき者ケモシのために、またアンモンの人々の神である憎むべき者モレクのためにエルサレムの東の山に高き所を築いた。彼はまた外国のすべての妻たちのためにもそうしたので、彼女たちはその神々に香をたき、犠牲をささげた。(列王紀上11章1節~8節) |

・【聖書のしくじり先生1】ソロモン:絶頂の時に、衰退の萌芽あり 関智征

「4人のふしだらな女性」の集大成として誕生したのがソロモンです。このソロモンが神の復帰摂理を打ち壊してしまいました。

イスラエル・ダビデ王家の2代目ソロモンは、イスラエル史上、もっとも栄華を極めた王であった。ソロモン王は、神から「あなたに何を与えようか、求めなさい」と言われるまでの愛され様であった(列王紀上3章5節)。これに対してソロモン王はへりくだって、「あなたのしもべであるわたしの父ダビデがあなたに対して誠実と公義と真心とをもって、あなたの前に歩んだので、あなたは大いなるいつくしみを彼に示されました。またあなたは彼のために、大いなるいつくしみをたくわえて、今日、彼の位に座する子を授けられました。わが神、主よ、あなたはこのしもべを、わたしの父ダビデに代わって王とならせられました。しかし、わたしは小さい子供であって、出入りすることを知りません。かつ、しもべはあなたが選ばれた、あなたの民、すなわちその数が多くて、数えることも、調べることもできないほどのおびただしい民の中におります。それゆえ、聞きわける心をしもべに与えて、あなたの民をさばかせ、わたしに善悪をわきまえることをことを得させてください。だれが、あなたのこの大いなる民をさばくことができましょう」(列王紀上3章6節~9節)と告白している。これに応じた神は、ソロモンに智慧の心と判断力ばかりか、富と誉れも与えたのである(列王紀上3章11節~13節)。

イスラエルの民はユーフラテス川からペリシテ人の地方、さらにはエジプトの国境に至るまで領土を拡大し支配するようになると、神殿建築7年におけるイスラエル絶頂期の時代に入り、ソロモン王は近隣異民から妻を娶り、王妃700名、側室300名を抱え、この妻たちの偶像崇拝に影響を受けて、神に従わず、“神の前に悪を行ずる王” となってしまったのである。

(ⅲ) ソロモンの摂理的失敗は、イエスの霊的復帰摂理を招いた

|

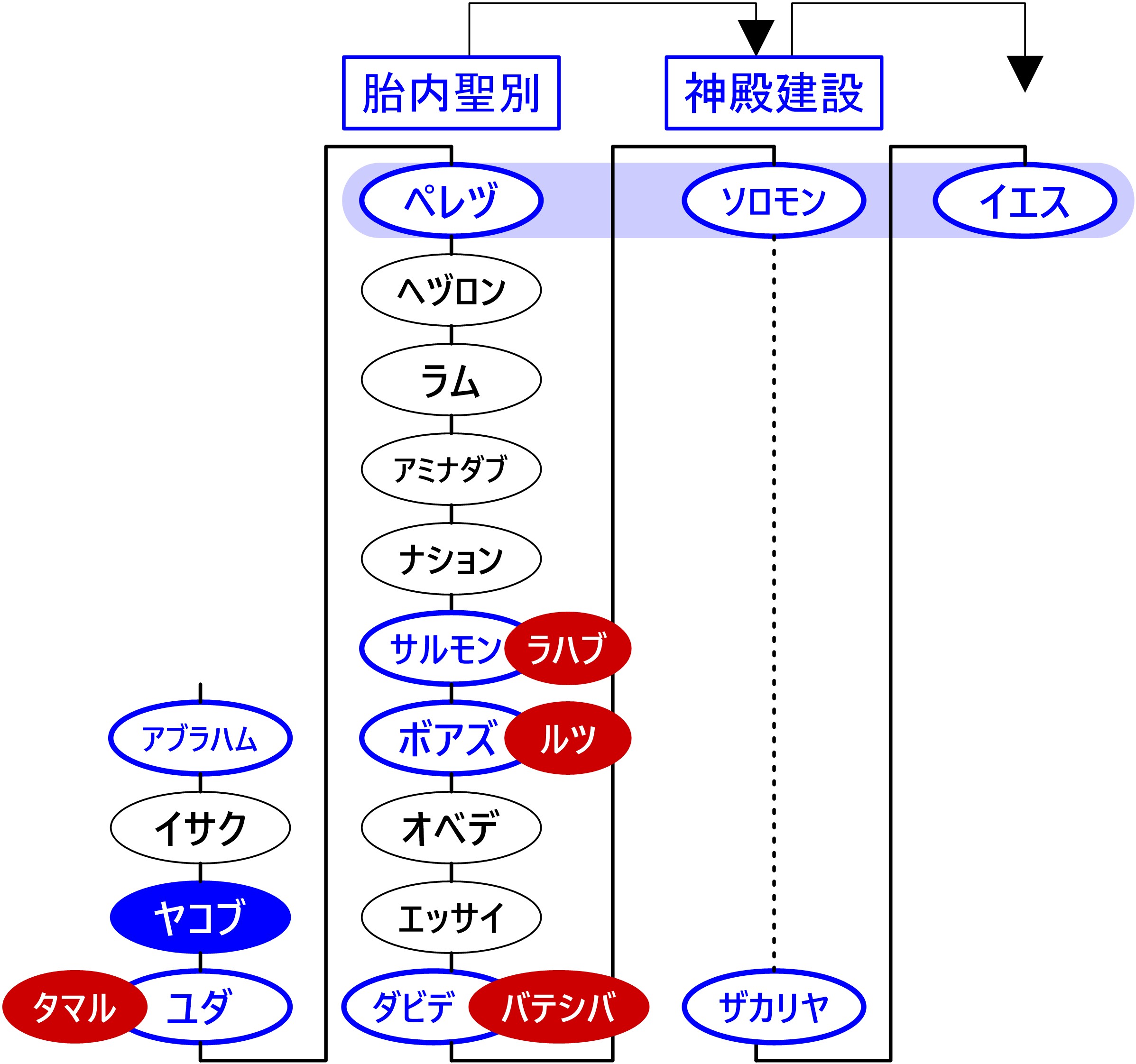

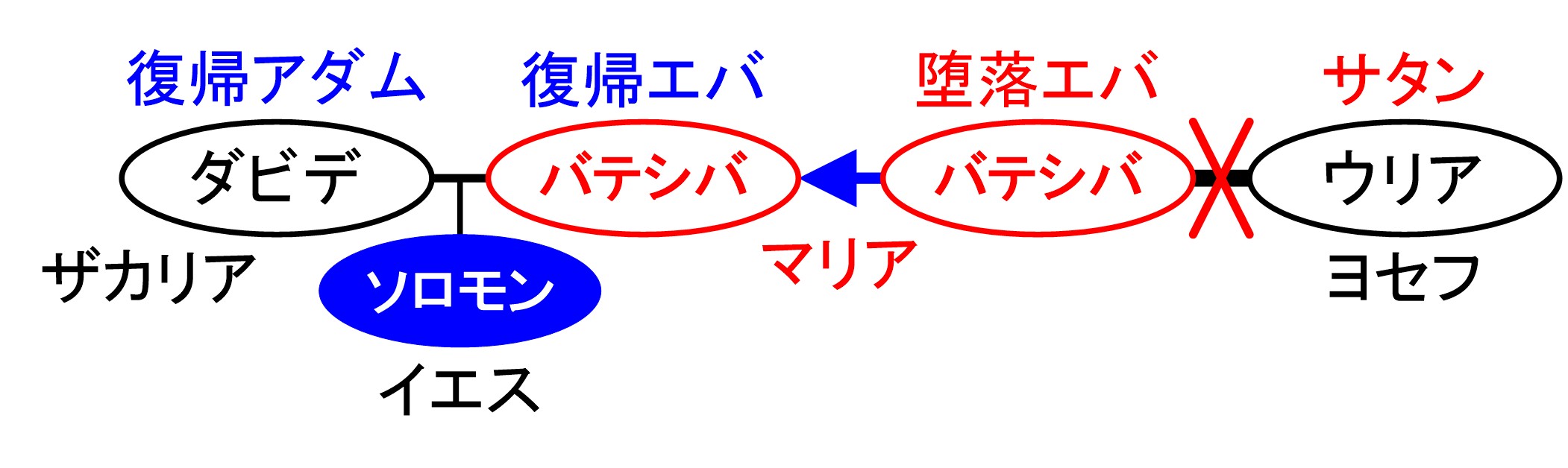

ソロモンの悪行によって神の逆鱗に触れたダビデの血統であるヨセフが蕩減として復帰摂理上の “天使長の立場” を担うようになった(図2)。“天使長は相対を持たない立場” であるから、ヨセフがその立場に立ってダビデの時のウリヤの立場を蕩減復帰し、マリアがバテシバの立場を蕩減復帰すれば(図3)、イエスはソロモンを蕩減復帰した立場に立ち、“イエスを実体神殿とする道が開かれた” はずであった(「統一王国時代 (上)」参照)。

|

<参照>

・ 王国の分裂と滅亡

・ 神殿崩壊の意味するもの

・ なぜ正妻と妾の摂理となったのか(中)

(ⅳ) 神の怒りは復帰摂理の中心を中東から東洋へ

ソロモンから13代目のヨシヤの時に、ダビデの血統はバビロン捕囚となった(マタイによる福音書1章11節 / 図2)。

13数は、ユダヤ教では「聖数」とされているが、マタイによる福音書には14代として数えられている(マタイによる福音書1章17節)。アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンに移されるヨシヤの時まで14代、ヨシヤの次からイエスまでの14代といった具合である。マタイはなぜアブラハムから始めて、14代を3度数えてイエスまで至らせたのか。それは、13数としての「聖数」を “イエス誕生の系図には相応しくない” ことを知っていたからに他ならない。ましてや、ヨセフのマリアとの離縁の決心(マタイによる福音書1章19節)のことまで記載しているのはこのことを滲ませている。

神のソロモンに対する怒りは、ソロモンから13代目のヨシヤのときに頂点に達し、バビロン捕囚を余儀なくされたのである。このバビロン捕囚のときに「失われた10支族」(「失われた10支族の行方」参照)の問題が生じたのは、“エルサレム神殿が象徴とする至聖所と聖所が一体となる摂理”(「神殿崩壊の意味するもの」参照)ができなくなったことを意味する。また、イエスがエルサレムの神殿崩壊を預言(ルカによる福音書21章6節)したのも、ソロモンの犯した罪を “神殿の権威の否定” として表現したのである。

② タマルの胎中性別

(ⅰ) 舅ユダの血統を愛したタマル

| 時に、ひとりの人がタマルに告げて、「あなたのしゅうとが羊の毛を切るためにテムナに上って来る」と言ったので、彼女は寡婦の衣服を脱ぎすて、被衣で身をおおい隠して、テムナへ行く道のかたわらにあるエナイムの入口にすわっていた。彼女はシラが成人したのに、自分がその妻にされないのを知ったからである。ユダは彼女を見たとき、彼女が顔をおおっていたため、遊女だと思い、道のかたわらで彼女に向かって言った、「さあ、あなたの所にはいらせておくれ」。彼はこの女がわが子の妻であることを知らなかったからである。彼女は言った、「わたしの所にはいるため、何をくださいますか」。ユダは言った、「群れのうちのやぎの子をあなたにあげよう」。彼女は言った、「それをくださるまで、しるしをわたしにくださいますか」。ユダは言った、「どんなしるしをあげようか」。彼女は言った、「あなたの印と紐と、あなたの手にあるつえとを」。彼はこれらを与えて彼女の所にはいった。彼女はユダによってみごもった。彼女は起きて去り、被衣を脱いで寡婦の衣服を着た。(創世記38章13節~19節) |

「印」は、当時使用されていた円筒印章(右図)のことで、縦穴に「紐」を通して身につけていました。「杖」は、古くから権威の象徴としてあり、イスラエル(「神が支配する」という意味 / 創世記32章28節)として出発したヤコブが持っていた杖(創世記32章10節)をユダが引き継いだものです。

「印」は、当時使用されていた円筒印章(右図)のことで、縦穴に「紐」を通して身につけていました。「杖」は、古くから権威の象徴としてあり、イスラエル(「神が支配する」という意味 / 創世記32章28節)として出発したヤコブが持っていた杖(創世記32章10節)をユダが引き継いだものです。タマルという名は、ヘブライ語でナツメヤシを意味していて、ナツメヤシは雌雄異株であり、雄株の花粉が雌株の雌蕊に受粉すると、果実(デーツ)が実る。聖書の「生命の樹」のモデルはナツメヤシであるとされ、様々な栄養素を含むデーツは “妊婦のおやつ” とも言われている。

<参照>

・ 印章の起源Ⅰ(印章の誕生)

・ 円筒印章(シリンダー・シール)の小説への登場形態 (筑紫女学園大学教授 大津忠彦 : PDF / 本サイト)

・ 王笏

・ 実はすごい デーツのヒミツ

・ デーツは妊娠中に食べてもいい?

(ⅱ) ユダとタマルとの究極のレビレート婚

ヤコブが愛するラケルの子ヨセフを売り飛ばしたユダは、父ヤコブの嘆きに心を痛め、呵責となって兄弟たちから離れて下って行き、アドラム人のヒラのところへ行ってカナン人の娘シュアを妻とした(創世37章~38章)。タマルもカナン人の娘ではあったが、創世記38章のタマルの取った行動に神の摂理的意思が強く表現されている。

|

シュアはシラを産んで暫くして死に、シラは成人を迎えたのにタマルは妻として迎えられなかった。それは、ユダがシラも兄たちのように死ぬかもしれないと思い、タマルを寡婦のままでタマルの父の家に住まわせていた故である。

ある時、ひとりの人から、タマルはユダが近くに来ることを聞き、タマルは寡婦の衣服を脱ぎ捨て、被衣に着替えて父の家を飛び出したのである(11節~14節)。

古代のユダヤには「レビレート婚」は禁止と義務の双方の定めがあった。例外的に、子供がいないまま夫が死亡した場合は、夫の兄弟が未亡人と再婚することが義務とされたのである。創世記38章におけるタマルの行動は、ユダの長子の妻としてその血統を愛し、レビレートの慣習を重要視したのである。更に、この問題には光が当てられ、ラハブによって明瞭化され、ルツ記(「ルツ記」参照)によって明確となります。

<参照>

・『原理講論』にないヤコブ家庭摂理

・ 義兄弟結婚

(ⅲ) タマルの胎中聖別が意味すること

|

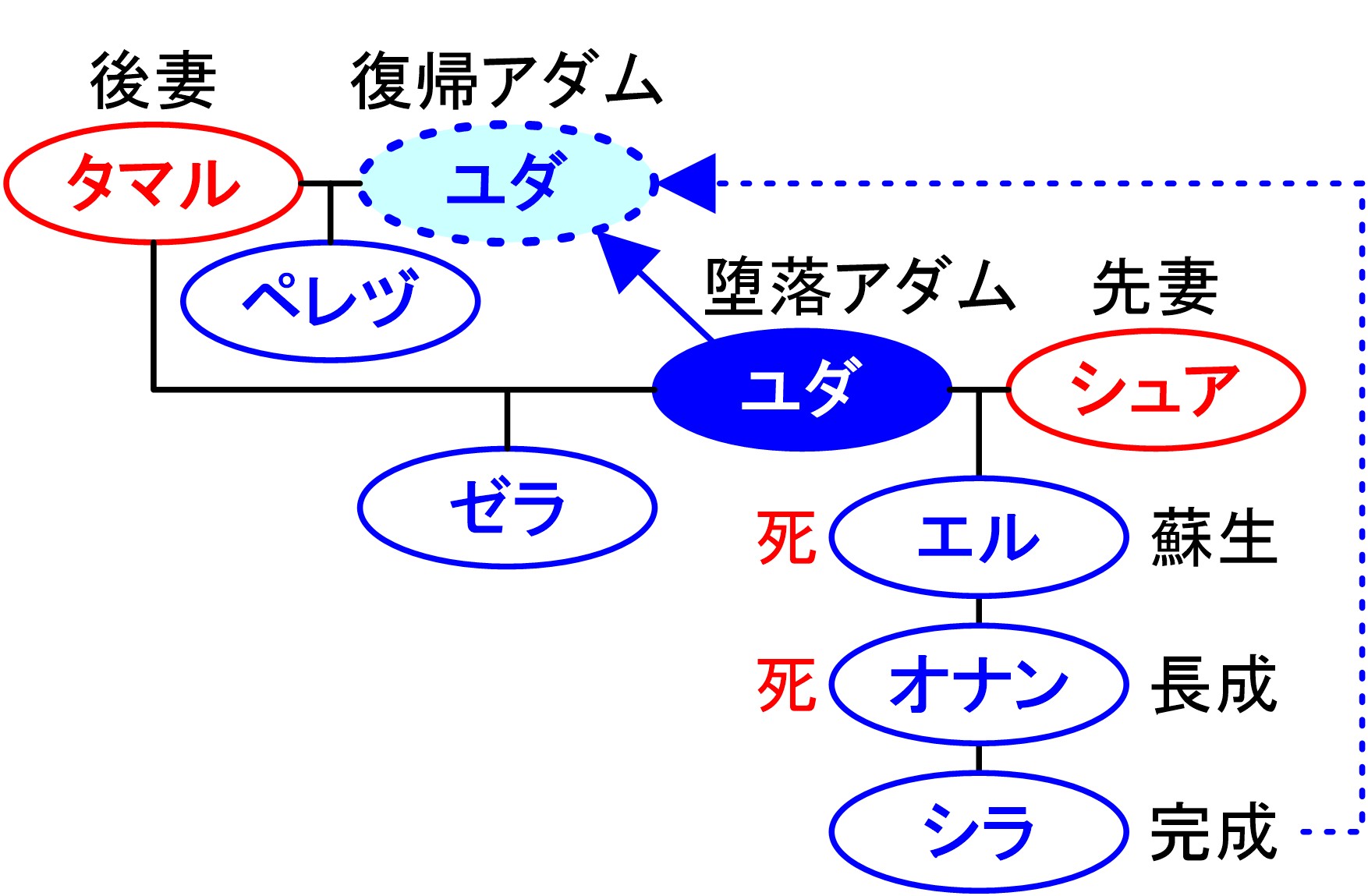

前にも述べたが、ユダとその妻シュアは、堕落アダムと堕落エバを象徴していた。ユダの子であるエルとオナン、シラは堕落の子女である。エルは蘇生期、オナンは長成期、シラは完成期を象徴していて、エルとオナンは神に殺され、シラはタマルを妻として迎えられなかったのである。このシラの代わりに、タマルは舅であるユダと関係を結んで緋の糸(赤い紐)が結ばれた長子ゼラと次子ペレヅを産んだ。

長子ゼラは、堕落アダム(第一のユダ)を象徴し、次子ペレヅは復帰アダム(第二のユダ)ユダを象徴している。タマルが胎中にゼラとペレヅを宿しているとき、タマルは死を覚悟しなければならない時が来た。その時、差し出されたタマルの所持品(印と紐と杖)を見て、ユダはタマルのシラを与えなかったことを恥じたのである(創世記38章26節)。同時に、父ヤコブに意思に反してのカナンでの一切の行いを悔いたのである。このことが大きな転換点となってタマルの胎中にも転換が生じ、ペレヅがゼラよりも先にタマルの胎から出たのである(創世記38章29章)。

③ ラハブの信仰とボアズの誕生

(ⅰ) エリコに住むラハブの信仰

| 信仰によって、エリコの城壁は、七日にわたってまわったために、くずれおちた。信仰によって、遊女ラハブは、探りにきた者たちをおだやかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びることはなかった。(へブル人への手紙11章30節~31節) |

| そして彼らに言った、「主がこの地をあなたがたに賜ったこと、わたしたちがあなたがたをひじょうに恐れていること、そしてこの地の民がみなあなたがたの前に震えおののいていることをわたしは知っています。あなたがたがエジプトから出てこられた時、主があなたがたの前で紅海の水を干されたこと、およびあなたがたが、ヨルダンの向こう側にいたアモリびとのふたりの王シホンとオグにされたこと、すなわちふたりを、全滅されたことを、わたしたちは聞いたからです。わたしたちはそれを聞くと、心は消え、あなたがたのゆえに人々は全く勇気を失ってしまいました。あなたがたの神、主は上の天にも、下の地にも、神でいらせられるからです」。(ヨシュア記2章9節~11節) |

旧約聖書に登場する遊女ラハブは、エリコの町でスパイとして訪れたヨシュアの斥候を匿い、その結果、エリコ陥落の際に町の人々の中で唯一助かった女性です。

旧約聖書に登場する遊女ラハブは、エリコの町でスパイとして訪れたヨシュアの斥候を匿い、その結果、エリコ陥落の際に町の人々の中で唯一助かった女性です。エリコの町は、死海の北西部に位置し、ヨルダン川河口から北西約15kmにあり「棕櫚の町」として知られていた(右図)。広さが約4ヘクタール程の小さな町で、周囲は城壁で囲われていました。城壁は二重構造になっていて、外壁は高さが7mで厚さは2m、内壁の高さは10mで厚さが6mありました(「新しい年の歩み ~エリコの城壁~」参照)。ラハブの家は、この城壁の上にあり、東の方角の氾濫しているヨルダン川を見ることができて、東岸にいたイスラエル人の宿営と60万人以上からなる戦闘部隊も見えた(「ラハブ ― 信仰の業によって義と宣せられた」参照)ようである。

ところで、明治以降の日本では、海外の著作に見られる本来のシュロとは異なるヤシ科植物を「シュロ」と翻訳していることがしばしば認められ、特にキリスト教圏で聖書に多く記述されるナツメヤシがシュロと翻訳されることが多かった。

ナツメヤシは、ヤシ科の植物ですがシュロとは違います。主に中東や北アフリカが原産ですが、一方のシュロはヤシ科シュロ属の植物で、特にワジュロは九州南部に古来から自生していた日本を原産とする数少ないヤシ科植物の一つです。

<参照>

シュロ/しゅろ/棕櫚

ラハブは遊女とされていますが、カナンの神を祀り神に仕え、神意を世俗の人々に伝える女性(「巫」のこと。男性の場合は「覡」)であった。いわゆる、ラハブは神殿娼婦だったのである。そうした立場上、イスラエルの神についてかねがね耳にしていたのだろう、「わたしたちはそれを聞くと、心は消え、全く勇気を失う」とまで表現している。ラハブにとって、カナンの神よりもイスラエルの神は、最も畏れる神であった。ヨシュア記2章9節から11節のラハブの語った言葉は、如実にそのことを表現している。

(ⅱ) 過越の赤い紐

| われわれがこの地に討ち入る時、わたしたちをつりおろした窓に、この赤い糸のひもを結び付け、またあなたの父母、兄弟、およびあなたの父の家族をみなあなたの家に集めなさい。ひとりでも家の戸口から外へ出て、血を流されることがあれば、その責めはその人自身のこうべに帰すでしょう。われわれに罪はありません。しかしあなたの家の中にいる人に手をかけて血を流すことがあれば、その責めはわれわれのこうべに帰すでしょう。(ヨシュア記2章18節~19節) |

| そこでモーセはイスラエルの長老をみな呼び寄せて言った「あなたがたは急いで家族ごとに一つの小羊を取り、その過越の獣をほふらなければならない。また一束のヒソプを取って鉢の血に浸し、鉢の血を、かもいと入口の二つの柱につけなければならない。朝まであなたがたは、ひとりも家の戸の外に出てはならない。主が行き巡ってエジプトびとを撃たれるとき、かもいと入口の二つの柱にある血を見て、主はその入口を過ぎ越し、滅ぼす者が、あなたがたの家にはいって、撃つのを許されないであろう。あなたがたはこの事を、あなたと子孫のための定めとして、永久に守らなければならない」。(出エジプト記12章21節~24節) |

ラハブは、ヨシュアがエリコの町に送った二人の偵察員(斥候)を匿い、エリコの役人から彼等の身を守った。イスラエルの偵察員はその御礼として、この地に討ち入る時、赤い紐を窓に結び付けておくように伝えた。この赤い紐は、エジプトにおいてイスラエルの民が入口の柱に付けた小羊の血に浸されたヒソプの束によって、神がその入口を過ぎ越させて、イスラエルの民を滅ぼす者が家に入って撃つことを許さなかったことを思い起こしたので、ラハブの家の中にいた家族全員は撃たれること無く守られたのである。

ラハブは、ヨシュアがエリコの町に送った二人の偵察員(斥候)を匿い、エリコの役人から彼等の身を守った。イスラエルの偵察員はその御礼として、この地に討ち入る時、赤い紐を窓に結び付けておくように伝えた。この赤い紐は、エジプトにおいてイスラエルの民が入口の柱に付けた小羊の血に浸されたヒソプの束によって、神がその入口を過ぎ越させて、イスラエルの民を滅ぼす者が家に入って撃つことを許さなかったことを思い起こしたので、ラハブの家の中にいた家族全員は撃たれること無く守られたのである。こうして娼婦ラハブは、ユダ族の首長であったサルモンとの婚姻によってイスラエル社会に認められた夫婦となってボアズをもうけたのである。

| ≪ なぜ正妻と妾の摂理となったのか(中) | <トップ> | イエスはダビデの血統になれなかった ≫ |