■ 第三部 第四章

c. なぜ正妻と妾の摂理となったのか(中)

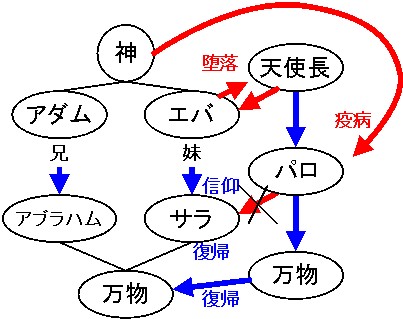

1. 男から女によるカインとアベルの復帰摂理

(1) 蘇生期としての復帰摂理

① 系図から見た摂理解釈

(豗) ノアの10代とシラの13代とエベルの誕生

13数はユダヤ教では聖数とされており、ヘブライ語で「愛」や「一つ」という意味がある。ちなみに、“「愛」(13)+ 「一つ」(13)=26” となるが、ヘブライ語で「26」はユダヤ教の唯一神としての「ヤハウェ(Yahweh)」は「愛の神」となる。“13+13=26” が「愛の神」となるのは、どういう意味を持っているのであろうか。文先生の御言を当てはめれば、“夜の神様(13)+昼の神様(13)=愛の唯一神(26)” と言える。

<参照>

・ 幻となった基元節(上)

・『13』という数字

| 我々は前の項で、十数は帰一数であることと、成長期間はこの十数完成期間でもあるということを述べた。ゆえに、人間始祖はこの十数完成期間を、自分自身の責任分担遂行によって通過し、十数完成実体とならなければならなかったのである。しかし、彼らの堕落によりこれらのすべてのものは、サタンの侵入を受けたので、これらを蕩減復帰するための中心人物を探し立てて、神の側に再帰一させる十数完成実体の復帰摂理をなさるためには、その中心人物をして、十数を復帰する蕩減期間を立てさせなければならない。神はこのような十数復帰の蕩減期間を立たせるために、アダムから十代目にノアを召命なさり、復帰摂理の中心人物に立たせられたのである。(『原理講論』p450) |

|

7数は、成長期間の9数の間の7数となる。蘇生期の3数、長正期の3数、堕落した長正期完成級は6数となり、7数は完成期蘇生級を意味する。

| エノクはメトセラを生んだ後、三百年、神とともに歩み、男子と女子を生んだ。エノクの年は合わせて三百六十五歳であった。エノクは神とともに歩み、神が彼を取られたので、いなくなった。(創世記5章22節〜24節) |

| セムにも子が生れた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫はエラム、アルパクサデ、ルデ、アラムであった。アラムの子孫はウヅ、ホル、ゲテル、マシであった。アルパクサデの子はシラ、シラの子はエベルである。エベルにはふたりの子が生れた。そのひとりの名をペレグといった。これは彼の代に地の民が分かれたからである。その弟の名をヨクタンといった。(創世記10章21節〜25節) |

(豩) 神の啓示によるノアの箱舟摂理における鳩の意味

| そこで神はノアに言われた、「わたしは、すべての人を絶やそうと決心した。彼らは地を暴虐で満たしたから、わたしは彼らを地とともに滅ぼそう。あなたは、いとすぎの木で箱舟を作り、箱舟の中にへやを設け、アスファルトでそのうちそとを塗りなさい。その造り方は次のとおりである。すなわち箱舟の長さは三百キュビト、幅は五十キュビト、高さは三十キュビトとし、箱舟に屋根を造り、上へ一キュビトにそれを仕上げ、また箱舟の戸口をその横に設けて、一階と二階と三階のある箱舟を造りなさい。わたしは地の上に洪水を送って、命の息のある肉なるものを、みな天の下から滅ぼし去る。地にあるものは、みな死に絶えるであろう。ただし、わたしはあなたと契約を結ぼう。あなたは子らと、妻と、子らの妻たちと共に箱舟にはいりなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ二つずつを箱舟に入れて、あなたと共にその命を保たせなさい。それらは雄と雌とでなければならない。すなわち、鳥はその種類にしたがい獣はその種類にしたがい、また地のすべての這うものも、その種類にしたがって、それぞれ二つずつ、あなたのところに入れて、命を保たせなさい。また、すべての食物となるものをとって、あなたのところにたくわえ、あなたとこれらのものとの食物としなさい」。(創世記6章13節〜22節) |

ノアの箱舟の摂理において、最も重要なポイントは箱舟から三度放った “鳩” である。神のノアに対する御言では、「その種類にしたがって、それぞれ二つずつ」となっている。ところが、雄鳩三羽が箱舟に入れていることになる。なぜ鳩だけなのかは、その習性が特別な意味を持っていると言わざるを得ない。

ノアの箱舟の摂理において、最も重要なポイントは箱舟から三度放った “鳩” である。神のノアに対する御言では、「その種類にしたがって、それぞれ二つずつ」となっている。ところが、雄鳩三羽が箱舟に入れていることになる。なぜ鳩だけなのかは、その習性が特別な意味を持っていると言わざるを得ない。鳩の習性として、帰巣本能と完全一夫一婦制が上げられる。帰巣本能とは、生まれた時から帰る場所を認識していて、離れた場所からでも帰ってくることができる生来の能力のことを意味する。箱舟は新天宙を象徴し、ノアは神を象徴する(『原理講論』p304)ことから、ノアが箱舟から放った最初の鳩は “初めのアダム” を象徴する(『原理講論』p307)としている。

この第一の鳩が象徴する “初めのアダム” であるが、その立場に立たなければならないのはアブラハムであった。なぜなら、アブラハムはエベルから7代目の立場に立っていたからに他ならない。また、この “初めのアダム” は、ノアが象徴する神の所に帰ってきているのであるから、堕落したアダムを言っているのではない。神の復帰摂理に中心人物として立てる “初めのアダム” のことである。その立場に立つアブラハムから「女によるカインとアベルによる復帰摂理」が始まったと見るべきである。

<参照>

・ ノアは絶対信仰の祖

・ ハトの習性について

・ 鳩(ハト)のつがい求愛行動と鳩被害について

(豭) アブラハムの象徴献祭の失敗

(豭-a) 異母兄妹としての摂理的意義

その時点に辿り着く前に重要な摂理的出来事があった。アブラムは75歳の時、ハランの地を後にし、カナンの地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖所、モレのテレビンの木まで来た。主はアブラムに現れて「あなたの子孫にこの土地を与える」と言われたので、アブラムは、主のために祭壇を築いた(創世記12章6節〜7節)。アブラムは更に旅を続け、ネゲブ地方に入ったが、飢饉に襲われたためエジプトに非難した。

その時点に辿り着く前に重要な摂理的出来事があった。アブラムは75歳の時、ハランの地を後にし、カナンの地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖所、モレのテレビンの木まで来た。主はアブラムに現れて「あなたの子孫にこの土地を与える」と言われたので、アブラムは、主のために祭壇を築いた(創世記12章6節〜7節)。アブラムは更に旅を続け、ネゲブ地方に入ったが、飢饉に襲われたためエジプトに非難した。

|

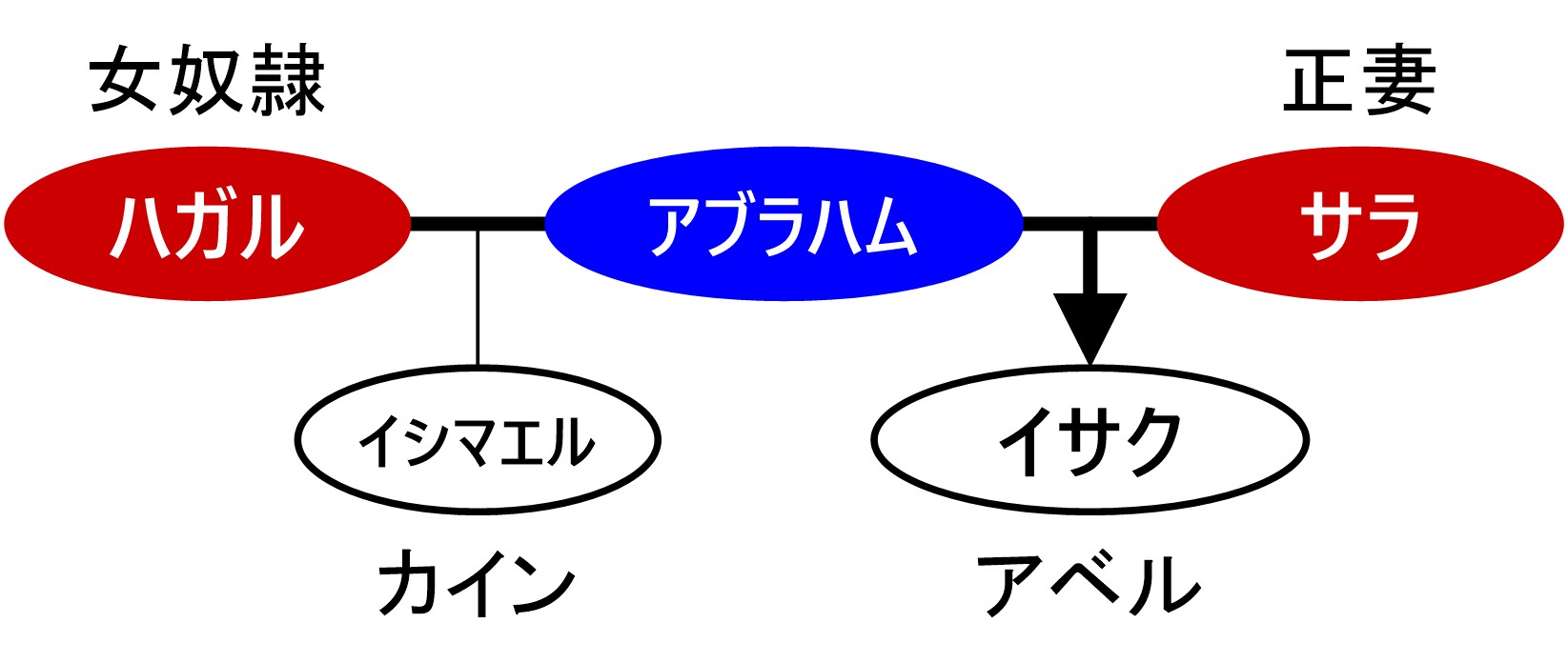

こうして、アブラムとサライは、復帰摂理を歩む夫婦として出発し、アブラムがアブラハムとなった(創世記17章5節)のは、ハガルの産んだ子イシマエルが13歳のとき割礼を受け(創世記17章25節)、サライはサラ(創世記17章15節)と呼ばれ、アブラハムの後継となるイサクを産んだ。この時、サラは90歳(創世記17章17節)となっていた。

<参照>

・ メシア誕生のための内的摂理

(豭-b) アブラハムの三種の供え物の失敗とサラ

| 主は彼に言われた、「三歳の雌牛と、三歳の雌やぎと、三歳の雄羊と、山ばとと、家ばとのひなとをわたしの所に連れてきなさい」。彼はこれらをみな連れてきて、二つに裂き、裂いたものを互いに向かい合わせて置いた。ただし、鳥は裂かなかった。(創世記15章9節〜10節) |

|

◎雌牛 母牛の母性は、子牛だけでなく、他の牛との関係性にも影響を与えます。母牛は群れの中でリーダーシップを発揮し、他の牛たちをまとめ、群れ全体の秩序を保つ役割を担うことがあります。(「牛が最高の母親になる7つの理由」参照) ◎雌やぎ ヤギは、山羊と書く。新石器時代の紀元前7千年ごろの西アジアの遺跡から遺骨が出土しており、家畜利用が始まったのはその頃と考えられている。 ◎雄羊 羊は、先導者に従う傾向がとても強く、家畜化されるにあたり極めて重要な要素である。 ◎山ばと キジバトのこと。一般的には番で見られることが多いが、繁殖がうまくいかなかった場合は、1シーズンで番を解消するパターンも多い。 ◎家ばと カワラバトのことであるが、飼育管理されたものをイエバト、イエバトが野生化したものをドバトと呼ぶ。 |

|

これは、そもそもイエスを象徴したのではなく、これからのアブラハムの復帰摂理のために、これまでのアブラムとサライを象徴した象徴献祭なのである。供え物をそれぞれ二つに裂くのは、善悪分立摂理を意味し、裂いたものを互いに向かい合わせて置いたのは、カインとアベルを立てて復帰摂理を完成なさろうとしたことを象徴的に示している。アブラムを “家ばと” と “雄羊” に、サライを “山ばと” と “雌やぎ”、“雌牛” にそれぞれ象徴したのである。サライを “雌牛” に象徴したのは、カインとアベルの「実体基台」成就の為の重要な要素となる「母子協助」を “雌牛の母性” として象徴している。この “鳥(山ばとと家ばと)を裂かなかった” とう象徴献祭の失敗は、アブラムとサライの善悪分立摂理の失敗を意味するので、アブラハムを中心とした摂理は、息子イサクが代行し、ヤコブの時に “男から女のカインとアベルの復帰摂理” が始まったのである。

<参照>

・ ザカリヤ、マリアとヨセフ

② 仕え女から妾への摂理転換

(豗) アブラハムの正妻サラとイサクの正妻リベカ

(豗-a) 仕え女から側女となったハガル

| アブラムの妻サライは子を産まなかった。彼女にひとりのつかえめがあった。エジプトの女で名をハガルといった。サライはアブラムに言った、「主はわたしに子をお授けになりません。どうぞ、わたしのつかえめの所におはいりください。彼女によってわたしは子をもつことになるでしょう」。アブラムはサライの言葉を聞きいれた。アブラムの妻サライはそのつかえめエジプトの女ハガルをとって、夫アブラムに妻として与えた。これはアブラムがカナンの地に十年住んだ後であった。彼ははがるの所にはいり、ハガルは子をはらんだ。彼女は自分のはらんだのを見て、女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った、「わたしが受けた害はあなたの責任です。わたしのつかえめをあなたのふところに与えたのに、彼女は自分のはらんだのを見て、わたしを見下げます。どうか、主があなたとわたしの間をおさばきになるように」。アブラムはサライに言った、「あなたのつかえめはあなたの手のうちにある。あなたの好きなように彼女にしなさい」。そしてサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの顔を避けて逃げた。(創世記16章1節〜6節) |

|

さて、ここでアブラハムとサラがネゲブの移った時、ゲラルの王アビメレクにアブラハムはサラを妹と紹介した。アビメレクはサラのことを大変気に入り、サラを召し入れて床に就くと夢に神が現れ、神の怒りに触れた。そこでアビメレクは、姦淫の罪を犯してはいないことを力説した。

この創世記20章の一件は、創世記12章の件の雪辱となって、象徴献祭の失敗が招いたものと言わざるを得ない。そしてイサク誕生の後、サラの意向によって、ハガルとイシマエルはアブラハムの家庭から追い出された(創世記8節〜14節)。

|

(豗-b) リベカはサラの蕩減復帰

| さてその子らは成長し、エサウは巧みな狩猟者となり、野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。イサクは、しかの肉が好きだったので、エサウを愛したが、リベカはヤコブを愛した。 ある日ヤコブが、あつものを煮ていた時、エサウは餓え疲れて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った、「わたしは餓え疲れた、お願いだ、赤いもの、その赤いものをわたしに食べさせてくれ」。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った、「まずあなたの長子の特権をわたしに売りなさい」。エサウは言った、「わたしは死にそうだ。長子の特権などわたしに何になろう」。ヤコブはまた言った、「まずわたしに誓いなさい」。彼は誓って長子の特権をヤコブに売った。そこでヤコブはパンとレンズ豆のあつものとをエサウに与えたので、彼は飲み食いして、立ち去った。このようにしてエサウは長子の特権を軽んじた。(創世記25章27節〜34節) |

| こうしてイサクはゲラルに住んだ。その所の人々が彼の妻のことを尋ねたとき、「彼女はわたしの妹です」と彼は言った。リベカは美しかったので、その所の人々がリベカのゆえに自分を殺すかもしれないと思って、「わたしの妻です」と言うのを恐れたからである。(創世記26章6節〜7節) |

(豗-c) イサクとリベカの心の痛みとなったエサウの結婚

| エサウは四十歳の時、ヘテびとベエリの娘ユデテとヘテびとエロンの娘バステマとを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって心の痛みとなった。(創世記26章34節〜35節) |

|

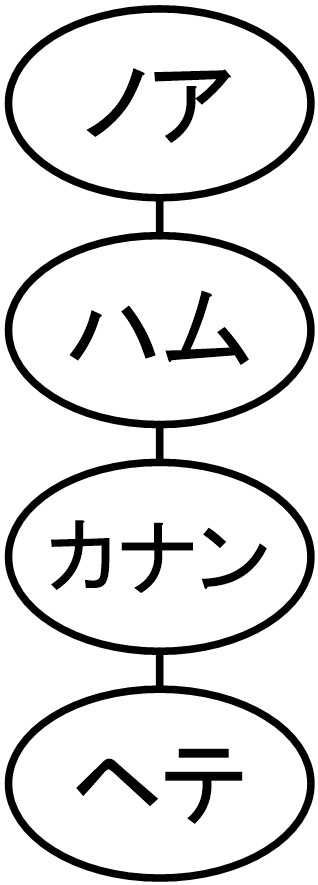

ノアの時のカインとアベルの摂理は、アベルの立場に立つ「ハムの失敗」によって長子セムに移行した。しかし、その後、カインとアベルの摂理は無く、長子エサウと次子ヤコブの時が最初となる。

では、「ハムの失敗」とは何であろうか。それは、『原理講論』の次の部分です。

| 創世記九章20節から26節までの記録を見れば、ハムは自分の父親ノアが天幕の中で裸になって寝ているのを発見し、それを恥ずかしく思ったばかりでなく、良くないことと考え、彼の兄弟セムとヤぺテとが恥ずかしい気持ちに陥るように扇動した。(『原理講論』p310) |

天幕の中でノアの子らによる行いの後、ノアは次のように言ったのです。

|

やがてノアは酔いがさめて、末の子が彼にした事を知ったとき、彼は言った。 「カナンはのろわれよ。 彼はしもべのしもべとなって、 その兄弟たちに仕える」。 また言った。 「セムの神、主はほむべきかな、 カナンはそのしもべとなれ」。(創世記9章24節〜26節)) |

|

| イサクがその子エサウに語るのをリベカは聞いていた。やがてエサウが、しかの肉を獲ようと野に出かけたとき、リベカはその子ヤコブに言った、「わたしは聞いていましたが、父は兄エサウに、『わたしのために、しかの肉をとってきて、おいしい食べ物を作り、わたしに食べさせよ。わたしは死ぬ前に、主の前であなたを祝福しよう』と言いました。それで、子よ、わたしの言葉にしたがい、わたしの言うとおりにしなさい。群れの所へ行って、そこからやぎの子の良いのを二頭わたしの所に取ってきなさい。わたしはそれで父のために、父の好きなおいしい食べ物を作りましょう。あなたはそれを持って行って父に食べさせなさい。父は死ぬ前にあなたを祝福するでしょう」。ヤコブは母リベカに言った、「兄エサウは毛深い人ですが、わたしはなめらかです。おそらく父はわたしにさわってみるでしょう。そうすればわたしは父を欺く者と思われ、祝福を受けず、かえってのろいを受けるでしょう」。母は彼に言った、「子よ、あなたがうけるのろいはわたしが受けます。ただ、わたしの言葉に従い、行って取ってきなさい」。そこで彼は行ってやぎの子を取り、母の所に持ってきたので、母は父の好きなおいしい食べ物を作った。リベカは家にあった長子エサウの晴着を取って、弟ヤコブに着せ、また子やぎの皮を手と首のなめらかな所につけさせ、彼女が作ったおいしい食べ物とパンとをその子ヤコブの手にわたした。(創世記27章5節〜17節) |

<参照>

・ ヘテ人とはだれか

・ ハム

(豩) 側女から妾への転換で何が変わったのか

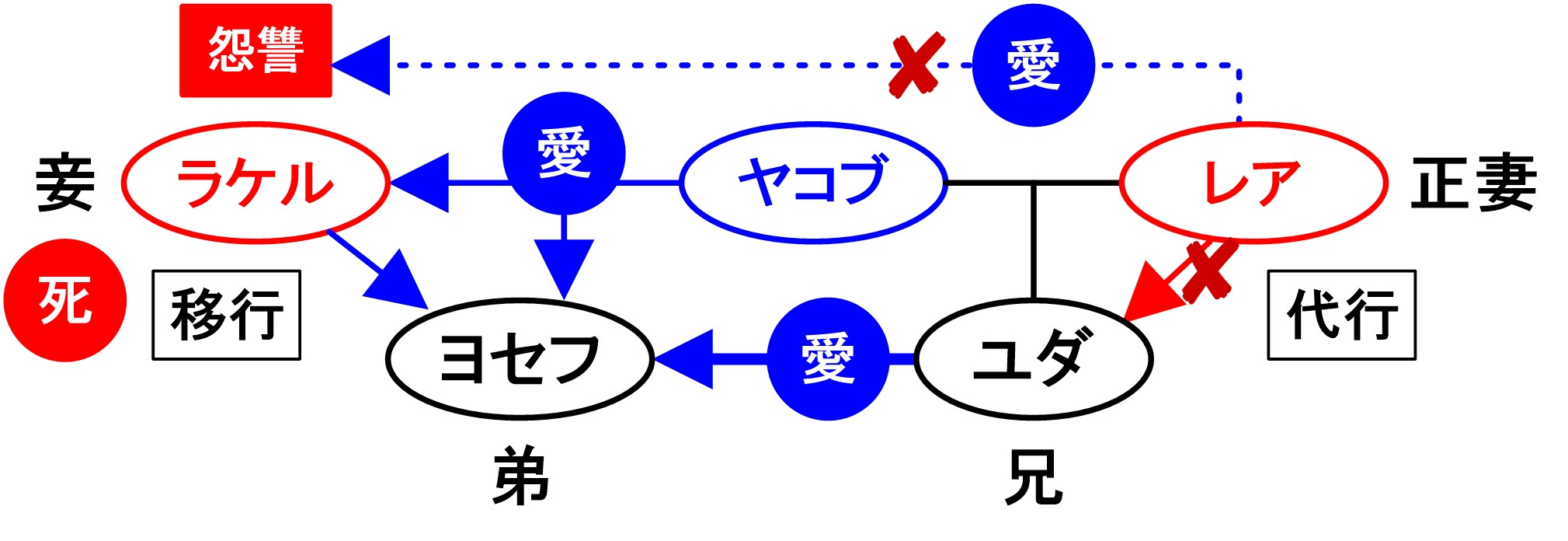

(豩-a) 正妻レアと妾ラケル

|

その時、ラバンはサタンの側に立って言うのです。「神様。神様の家庭を復帰していくのは、正妻ではできないことをあなたは知っています。それでも正妻で復帰するのでしたら、サタンと交代して愛する立場に立ちますか?」と。それは絶対できません。怨讐の立場です。怨讐の立場で、憎む怨讐の立場から手をつけるようになっているのです。分かりますか? それは、一人の旦那さんを中心とした二人の女の愛の怨讐関係以外にはありません。ですから、正妻と妾の関係です。分かりましたか?(「はい」)。 ラケルが妾ではなくて、本妻になって、ヤコブと一つになっていたらそれでいいのに、堕落の系統から復帰されるには、正妻ではできないのです。分かりますか? 正妻の怨讐の女からです。それは分かりますね?(「はい」)。だから妾です。妾は正妻をさておいて、過去よりもっと高い、二番目の愛でつなぐのです。そこに、復帰の伝統に一致する内容があります。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p118) |

| ですからラバンも、「復帰路程は、正妻ではできないことを知っているのではないですか?」と言うのです。そうであれば、ラケルは本妻になれません。妾にならなければならないのです。それで、レアを許さざるを得なかったのです。分かりますか? レアは完全にサタンのほうです。自分と僕、三人の女で、十人の子供(男の子)を生みました。ラケルは二人の子供を生んだのです。十二人です。これはレアの作戦で、ヤコブ家庭を完全に自分のとりこにしたのです。ヤコブ自身もそれが分かりませんでした。このように内的に絡み合い、峠を越えて、明らかな道を開拓していくべきことを知らなかったのです。こういうふうにして、ヤコブ家庭は二つになり、これが一つになるのです。正妻は妾と一つにならないといけません。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p120〜p121) |

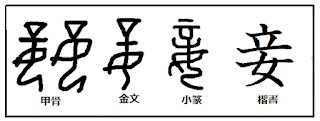

ここで重要なのは、女奴隷ハガルのような「仕え女」や「側女」と、「妾」となったラケルの違いである。婚姻した男性は、本妻(正妻)の意向で夫の側に置かれた妻のことを「側女」、本妻だけに仕える女のことを「仕え女」という。ところが、「妾」は婚姻した男性の意向で、本妻とは別に、本妻の了承の下で夫に囲われた女性のことで、経済的援助を伴う愛人を指す。 「妾」の字は、「辛」と「女」の会意文字である。「辛」は、入墨を入れる刑具を表す。太古の昔、戦いで制圧した部族の女を「戦利品」として、奴隷にすることが行われた。この際奴隷であることを明確にするために、女の額に入墨を入れたが、この入墨用の針を「辛」といったことから、入墨を入れられた女のことを「妾」と呼んだのがそもそもの始まりである。

「妾」の字は、「辛」と「女」の会意文字である。「辛」は、入墨を入れる刑具を表す。太古の昔、戦いで制圧した部族の女を「戦利品」として、奴隷にすることが行われた。この際奴隷であることを明確にするために、女の額に入墨を入れたが、この入墨用の針を「辛」といったことから、入墨を入れられた女のことを「妾」と呼んだのがそもそもの始まりである。さて、ここで “蕩減復帰摂理は神側のアベルとサタン側のカインの戦い” であるとしよう。この戦いは、武器による戦いではなく、愛による戦いだ。最初に闘うのは、“男によるカインとアベルの戦い” である。アベルの愛が、「誠の愛」として、如何なる困難にもめげずにカインの喜びとなれば(「言」が喜びと「成」る)、その言葉は愛の御言となって「真の愛」が成就する。その “御言” を携えて降臨された御方こそが「真の父」である。「妾」は、「真の父」の「戦利品」の立場で、「正妻」は「真の父」となる以前の独りの男の妻であり、蕩減復帰以前の堕落エバの立場に立つ妻である。カインの立場に立つ「正妻」は、アベルの立場に立つ「妾」がいなければ復帰はありません。「正妻」の復帰の為に、「妾」は “御言” を額に入れた入墨(妾自身には一体となって見えない)として、姉(正妻)が妹(妾)への愛を自ら分別できるようにしてあげなければなりません。そのことによって「正妻」は「妾」を “怨讐” とせず、“恨” のない “真の姉”(正妻)として妹(妾)を愛することができて、「真の母」としての “神側のアベル女性”(「四大心情圏と良心」参照)となるのです。これが、“女によるカインとアベルによる蕩減復帰” です。 |

|

<参照>

・ 漢字・妾 に込められた「女の怨念」は3千年を経た今日でも何ら解放されていない

・『原理講論』にないヤコブ家庭摂理

(豩-b) ラケルの子ベニヤミンとレアの子ユダ

さて、創世記42章から43章にかけてヤコブ家庭に起こった一連は、ヤコブのヨセフに対する愛が軸となって、ユダの覚悟がヤコブの覚悟と一致することで、アブラハムのイサク献祭を彷彿とさせる出来事である。それと言うのも、ユダが父ヤコブの重荷を背負って、ラケルの子ベニヤミンを燔祭として捧げようとしているカナンの地からエジプトまでの光景と、アブラハムがイサクをモリヤの山まで連れて行った光景が重なって見える。この時、どちら側にも母の言行が全く記されていない。それは、アブラハムの妻サラと、ラケルの死後におけるヤコブの正妻レアが全く同じ立場に立っているからだ。

<参照>

・ ユダの覚悟と十戒

・『原理講論』にないヤコブ家庭摂理

|

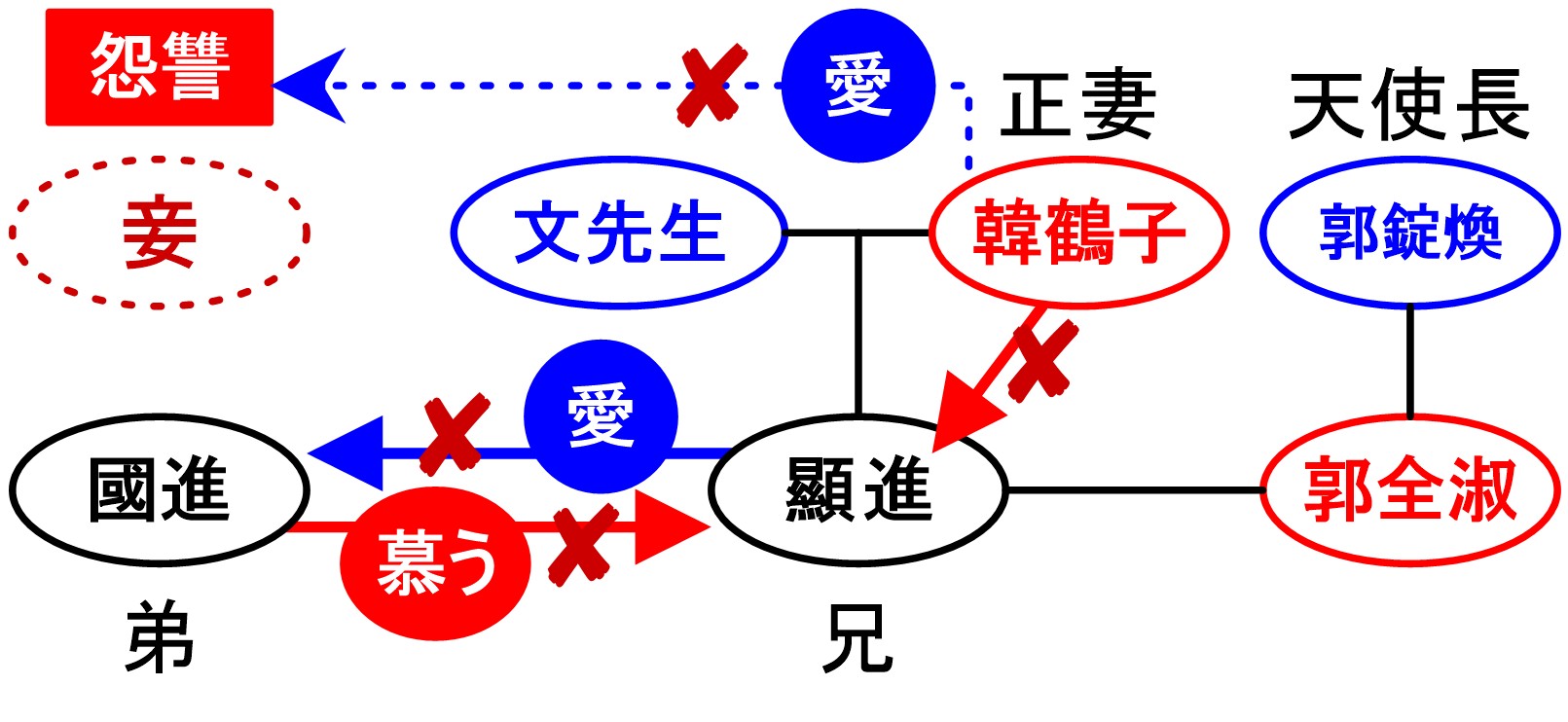

③ 現代復帰摂理の失敗となった真の父から母への権威移譲の策略

| 韓国と日本の巡回が成功裏に終わった後の(2004年)12月13日、顯進様は直ちに米国に出国されました。ところが異常なことがありました。有終の美を収め成功した日本大会では、韓国に劣らず、日本食口、特に二世と青年達が大きな感動を受けていましたが、その実績と可能性と意味がきちんとお父様に伝達されていなかったのです。はなはだしくは「お父様に代わって顯進様が過剰に目立ち、権力が顯進様に集中している」という主張まで提起されていたようでした。(『事必帰正』p156) |

| 文鮮明は、長兄である三男の顯進を全体をまとめる後継者とし、四男の文國進に経済部門、七男の文亨進に宗教部門を担当させる意向だった。しかし韓鶴子は顯進に権力が集中することを警戒するようになり、國進と亨進と組んで、追い落としにかかった。(ウィキペディア「文顕進」より) |

ところで文先生は、この “長子権” を「権力(他人を強制し服従させる力)」として与えたのではない。愛の権威を取り戻すために、長子の権威を立てたのです(『「全体全般全権全能の日」宣布』参照)。そのために母子協助が必要であり、2003年2月6日(陰暦1月6日)「長成の聖婚式」の後の2008年4月6日での特別儀式が成されたのです(「幻となった基元節(上)」参照)。

|

2005年1月3日にお父様は、顯進様は西洋、國進様は東洋、亨進様は宗教に責任を持つと電撃発表されました。判断の早い顯進様は、この決定がなぜ起きたのかを理解していました。また、これが後日、とんでもない波乱をもたらしかねないことまで看破していたようです。そのため、普段とは違い、お父様を訪ねていって議論を提起されたのです。 「お父様、弟たちはまだ指導者としての準備ができていません。彼らが公職を引き受ければ、周辺の影響によって誤った欲望に捕らわれ、利用されかねません。國進と亨進は、私と最も近い兄弟たちですが、ややもすると互いに衝突するかもしれません。もう一度考え直してください」。 しかしお父様は、顯進様の懇切なみ言葉に耳を傾けませんでした。顯進様はお父様の前でも常に率直で真実のみ言葉を語られる方でした。そのため、お父様は他の人の言葉はともかく、顯進様の意見はいつも耳を傾けて聞かれますが、その時に限っては、お父様も引き下がられませんでした。(『事必帰正』p157) |

|

國進様が財団の仕事をするようにお父様が語られた次の日(2005年1月3日)、私はお父様に辞意を表明しました。もはや重い荷から解放されてもよい時が来たと判断したのです。しかし、お父様は首を横に振られました。 「駄目だ。彼(國進)が韓国を知っているのか、経験があるのか。足元にも及ばない。郭会長の下で最低1年半は学ばなければならない」。 國進様が私から何かを学ぶ人でしょうか。それにも関わらず、財団理事長職に留まれということでした。その日は、もうそれ以上懇請できずに退きました。(『事必帰正』p159) |

| 根本的な問題は、國進様が「統一グループに対するお父様の摂理観」を理解できていないという点でした。(『事必帰正』p162) |

| 当時としても、顯進様は、國進様が協調的に対応することを期待して、多くのことを譲歩しましたが、そういう兄を無視する國進様の態度はさらに深刻化しました。ついに國進様は、お父様の指示にも目配り一つしなくなりました。背後におられるお母様の存在ゆえでした。(『事必帰正』p179) |

|

一方で、顯進様を立てようとするお父様の意思は、2007年までは何も変わりがありませんでした。お父様は何度も顯進様にみ言葉を下さいました。 「お母様は原理も分からず、弟たちは自己中心的なので、この運動を任せてはならない。彼らが奪って行くことがないように、あなたがこれからこれを守り導いていかなければならない。このお父様はやがて、幼子のようになる時が来るだろう。私の話を肝に銘じよ」。(『事必帰正』p189) |

郭錠煥は長年に渡り、国際救援友好財団(IRFF)の理事長職を務めてきた。2005年に國進様が文先生に財団の仕事をするように指示されると、郭錠煥は退任の意向を文先生に懇請したが聞き入れてもらえず、國進様にそのことを伝え、財団の運営は國進様が管掌するよう取り図った(『事必帰正』p159〜p160)。

|

|

ところで、“解けない恨” の立場は、堕落によって神の御言を失った立場であり、それとは逆に “解ける恨” の立場は、復帰によって神の御言を取り戻した(或いは “取り戻す”)立場にある。故に、“解ける恨”の立場にある顯進様は原理と摂理に対応できる “観”(物事を見て意味や本質をとらえる)があるが、“解けない恨”の立場にあるお母様(韓鶴子)と國進様は、原理が分からず 文先生の摂理に対応できない立場にある。この場合、原理が分からず摂理が理解できなくとも、神の心情に則した良心に従おうとする姿勢さえあれば、文先生と兄顯進様の意向を受け入れることができたであろう。正しく、「良心は両親に優る、良心は先生に優る、良心は神様に優る」という御言は復帰摂理完結の “肝” となっていたのである。

お母様(韓鶴子)は、妾の国である日本を怨讐国として確定させた。「日本は真の母の怨讐国であるから、命令に絶対服従せよ!」という論調は変わらない。愛の神に「怨讐」という言葉はない。人類始祖の堕落によって、復帰摂理上において「怨讐」という関係性が生じたのである。確かに “堕落の立場” から神側をみれば、その立場は愛の「怨讐」である。しかし、神の立場からみた堕落人間は、“愛する対象を失った” という「恨」としての「悲哀の対象」に他ならない。新渡戸稲造のいう「悲哀は愛に変わる」は、それを端的に表現した内容であるといえよう(「内村鑑三の武士道とキリスト教」参照)。

<参照>

・『原理講論』にないヤコブ家庭摂理

・ エバの摂理完了と男性復帰(下)

・ 幻となった基元節(上)

・ 悲哀の4つの課題

| ≪ なぜ正妻と妾の摂理となったのか(上) | <トップ> | なぜ正妻と妾の摂理となったのか(下) ≫ |