■ 中編 第二章 日本の伝統的精神と神の愛

d. 『武士道』に見るキリスト教精神(下)

1. 大和魂とアメリカ人気質

(1) 武士道における女性と桜

① 女性の教育と地位

(ⅰ)武家女性の理想

|

私は前に「アマゾネス的」だと言ったが、それは真理の半面であるにすぎない。妻を意味する漢字「婦」は、箒を持った女を意味する。 ―― もっともそれは、夫に対する攻撃や防御のために振り回すことではなく、魔法のためでもなく、箒が最初発明された際の無害な用途のためである ―― そこには、英語の妻の語源が織る人であり、娘が乳搾りに由来するのと同じように、家庭的な観念が含意されている。 今のドイツ皇帝が、女の活動の範囲は3K(台所 Kuche ・教会 Kirche ・子供 Kinder )にあると言ったというが、武士道における女性の理想はこの三つに限定するまでもなくたいへん家庭的なものだった。この一見、矛盾と思われる家庭的でありかつアマゾネス的であるという特性は、これから論じるように、武士道において両立しないものではない。 武士道は、もっぱら男のために作られた教えだから、女のために重んじた美徳も、自然と女性的なものからほど遠いものだった。ドイツの美術史家ヴィンケルマンは、「ギリシャ芸術の最高の美は女性的というよりもむしろ男性的である」と言った。それに付け加えてレッキーは、それはギリシャ人の芸術におけるのと同じように、道徳観においても真理であると述べた。同様に武士道は、「女の弱さから自分を解き放ち、もっとも強くかつ勇敢な男に匹敵する」女性をとりわけ賞賛した。そのため少女は、感情を抑制し、精神を強くし、武器 ―― 特に「なぎなた」という長柄の刀を使い、突発的な出来事に際して自分の身を守ることを訓練された。 しかし、この武芸訓練の主な目的は、戦場において用いるためではなく、むしろ自分の身のため、ならびに家庭のためという二つにあった。女は、自分の主君を持たないから、自分の身を守った。その武器で、妻は、夫が主君の身を守るのと同様の熱心さをもって純潔を守った。家庭のためというのは、のちに述べるように子供の教育においてである。(『 現代語訳 武士道 』p151~p152) |

「婦」はたしかに “箒を持つ女性” を表しているのですが、紀元前の中国では、箒は神殿の中を清めるために用いられる道具であって、宗教的な儀式に用いられる重要な道具だったのです。つまり、「婦」は “宗教的な儀式で神殿を清める役割をする女性” ということになります。

また「純潔」は、精神的な節制を保つこと。とりわけ男女関係において結婚によって配偶者になった者以外との性的関係が無い状態を指す。純潔の状態を道徳的見地から維持することを貞操と呼ぶ。

貞操の「操」の意味は、「意思を変えない・曲げない」「主張・主義を貫き通す事」「身を固く持つこと」などです。「操の固い嫁」などというように、性的な面で他の男性からの誘惑に負けず、みだらな性的関係を持つことをせず夫との関係だけを貫くというようなときに使用します。これは、妻として夫に対しての変わらない愛を意味するだけではなく、自ら受けてきた “天の恩沢” を夫婦が一体となることによって子供に伝授させようとする “愛の教育” を含んでいることは最も重要な観点である。

<参照>

・ 貞操観念の意味とは?貞操を守る人への印象と貞操観念の重要性

・ 愛するとは何か…本当の愛し方・愛の意味を知っていますか?

(ⅱ)芸のたしなみも要求された武家女性と自己犠牲の精神

|

女性には、芸のたしなみや日常において優雅に振る舞うことが要求された。楽器、踊り、および文学も無視されなかった。日本文学史上もっとも優れた詩歌のいくつかは、女性らしい感情を表現したものだった。 じっさい女性は、日本の純文学史上重要な役割を果たした。 踊りは、動作を優美にするためだけに教えられた(私が言っているのは武士の娘のことであって、芸者のことではない)。 楽器は、彼女らの父や夫の心を慰めるためのものだった。そのため、それを習ったが、技術を学ぶため、つまり楽器に習熟することが目的ではなかった。その究極の目的は、心を平安に保つためであり、演奏する者の心が平静でなければ、音の調和も乱れると言われた。 私は、前に若者の教育において、芸能は常に道徳的価値よりも下位に置かれたことを指摘したが、同じ考えが女性の場合にも現れている。楽器や踊りは、生活に優雅さと明るさを付け加えるだけでなく、決して虚栄のためや贅沢にふけるためではなかった。ペルシャの王族がロンドンで舞踏会に案内され、ダンスに加わるよう勧められた時、自分の国ではこの種の仕事をしてみせるために特別の少女の一団が準備されていると、にべもなく答えたというが、私はその王族に共感する。 日本女性の芸事も、見せるため、または出世のために習ったのではない。それは家庭内での娯楽だった。社交の席で見せるとしても、それは主婦の務めとして、言い換えれば家人が客をもてなす工夫の一部としてだった。家庭を中心とすることが、女性に対する教育方針だった。旧日本女性の教養は、武術でも芸能でも、主として家庭のためだったと言える。 彼女らは、どれだけ遠くに離れさまよっていても、決してわが家の炉端の光景を忘れることはなかった。彼女らは、家の名誉と体面とを保つためにこそ、奉仕し、苦労して働き、、みずからの命さえ捨てたのである。日夜、強く優しい、また勇ましくも哀しい音色で、彼女たちはその小さな巣に向けて歌いかけた。娘としては父のために、妻としては夫のために、母としては子のために、女性は自分を犠牲にした。(『 現代語訳 武士道 』p154~p156) |

|

女がその夫、家庭そして家族のために身を捨てることは、男が主君と国とのために身を捨てるのと同様、自発的かつみごとになされた。自己犠牲 ―― これがなくては、およそ人生の謎は解けない ―― は、男が忠義を果たすのと同じく、女の家庭生活の基本だった。女が男の奴隷でなかったことは、彼女の夫が封建君主の奴隷ではなかったことと同じである。女性の果たした役割は、「内助」すなわち内側の助けとして認められた。 奉仕のヒエラルキーのもとでは、女は男のために自分を捨て、これによって男は主君のために自分を捨てることができ、主君はそれによって天に従うことができた。 私は、この教えに欠点があることを知っている。 キリスト教の優れた点は、生きとし生ける者それぞれに創造者への直接の責任を要求することに、もっともよく現れている。それにもかかわらず、奉仕の教義 ―― 自分を犠牲にして高い目的に仕えること、すなわちキリストの教えの中で最大であり、彼の使命の神聖な基調であった ―― に関する限り、武士道は永遠の真理にもとづいていたのである。 読者に、奴隷的服従を賞賛するといった不当な偏見を持つ者として、私を非難しはしないだろう。私は、ヘーゲルが幅広い学識と深遠な思索で主張し弁護した、歴史は自由の展開および実現である、という考えをおおかた受け容れる。私が主張したいのは、武士道の全教訓は自己犠牲の精神がすみずみまで浸透しており、それは女性だけではなく男性にも要求された、ということである。 したがって、武士道の影響が完全に消失するまでは、あるアメリカ人の女権論者の軽率な見解を、日本社会は納得しないだろう。彼女は、「すべての日本女性は旧来の習慣に反逆して決起せよ!」と叫んだ。このような反逆は成功するだろうか。それは女性の地位を改善するだろうか。このような軽はずみの行動によって彼女らが獲得する権利は、彼女らが今日受け継いでいる美しい気だてやおだやかな振る舞いの喪失に見合うものだろうか。ローマの主婦が、家庭性を失ってから起こった道徳的頽廃は、言語に絶したではないか。(『 現代語訳 武士道 』p157~p159) |

“自分を犠牲にして高い目的に仕えること” としての奉仕の教義は、先に男が忠義を果たすことで女性が「内助」、すなわち内側の助けとしてあるのが家庭生活の基本として認められていた。そのために、“主婦” として主人に対する「婦」の役割、“宗教的な儀式で神殿を清める役割” と言う意味としての父や夫の心を慰めて心を平安に保つために「内助」としての自己犠牲があり、先に述べた子供に対する教育の一環でもあった。

子供にとって母の存在は、父を親として実感でき得る唯一の存在としてあった。何故なら子供は胎児のときに、母親の「胎」と共に生き、「胎」を通じて外界を知り得たからである。この時、外界にあった父は、母親の夫ではあっても胎児にとっては親では無かったと言える。胎児にとって認識できるのは、暗闇の中での音と感情で揺れ動く母親の心であるから、「心の平安」は夫婦のみならず子供にとっての重要な要素となり得たのである。

<参照>

・ 牢(ろう)と犠牲(ぎせい)。

・ (5)自己犠牲あっての真の利他愛

・ (3)犠牲精神

・ 胎児をとりまく音環境

(埼玉大学 志村洋子・国立岡山病院 山内逸郎・国立音楽大学・福原博篤 : PDF / 本サイト)

② 女性評価の二つの基準

|

男女それぞれが、この世において、その使命を果たすのに必要な資格は多種多様であることを考えれば、両性の相対的地位を測るために用いられる基準は複合的な性質のものでなければならない。経済学の用語を借りれば、複本位制でなければならない。武士道は、それ自身の尺度を有していた。それは二項式であった。 すなわち女性の価値を、戦場と家庭とによって測ったのである。女性は、前者においてはほとんど評価されなかったが、後者においては完全な評価だった。女性に与えられた待遇は、この二重の評価に対応していた。 ―― 社会的政治的存在としては高くはなかったが、妻および母としてはもっとも高い尊敬ともっとも深い愛情を受けた。 なぜローマ人のような軍事的国民の間で主婦が高い尊敬を払われたのか。それは彼女たちが、マトロネー、つまり母だったからではないか。戦士もしくは立法者としてでなく、ローマ人は、母の前に身をかがめたのである。 日本においても同様である。父や夫が戦場に出て不在である時、家事を治めるのはもっぱら母や妻の手に委ねられた。少年の教育や彼らを守る役割も彼女らに託された。私が前に述べた女性の武芸の稽古も、主として子供の教育というものを理解し、賢明に指導できるようにするためだった。 私は、一知半解の外国人の間に皮相な見解が広まっていることに気づいている。 ―― 日本人は自分の妻を「荊妻」などと呼んでいるから、妻は軽蔑され尊敬されていない、というのである。しかし、「愚父」「豚児」「拙者」などの言葉が日常使われているのを告げれは、それで答えは十分明らかなのではないだろうか。 日本人の結婚観は、ある意味においてはいわゆるキリスト教徒のそれよりも進んでいると私には思われる。「男と女は一体となるべし」(『創世記』)。だが、アングロ・サクソンの個人主義は、夫と妻とは別々の人格であるという観念を脱することができない。したがって彼らが争う時は、それぞれの権利が認められるし、仲良くなればあらゆる種類の馬鹿馬鹿しい愛称や無意味な甘い言葉を交わす。 夫や妻が、第三者に自分の半身のことを ―― 善い半身か悪い半身かは別として ―― 美しいとか、聡明だとか、親切だとか何だとか言うのは、日本人の耳にはたいへん不合理に響く。自分自身のことを、「聡明な私」とか「私のすてきな性質」だとか言うのは、趣味のいいことだろうか。 私たちは、自分の妻をほめるのは自分自身の一部をほめるのだと考える。そして日本人の間では、自賛は控えめに述べた場合でも悪趣味だとみなされている。 ―― そしてキリスト教国民の間でもそうなってほしいと願っている! 自分の妻をけなして呼ぶことは礼儀にかなっており、武士の間では通常よく行われた習慣だった。だから私は、かなり長く横道に入ってこれを論じたのである。(『 現代語訳 武士道 』p162~p164) |

朱熹においては、三綱五常が「人倫」(人間関係)を代表する概念である、「治道の本根」とか「人の大倫」、「礼の大体」などの語で説明されるのである。人の「大倫」として存在するのが「夫婦」の関係であり、それは道理として廃することのできないものだという。ここで朱熹は、夫婦が「三綱の首」としている。

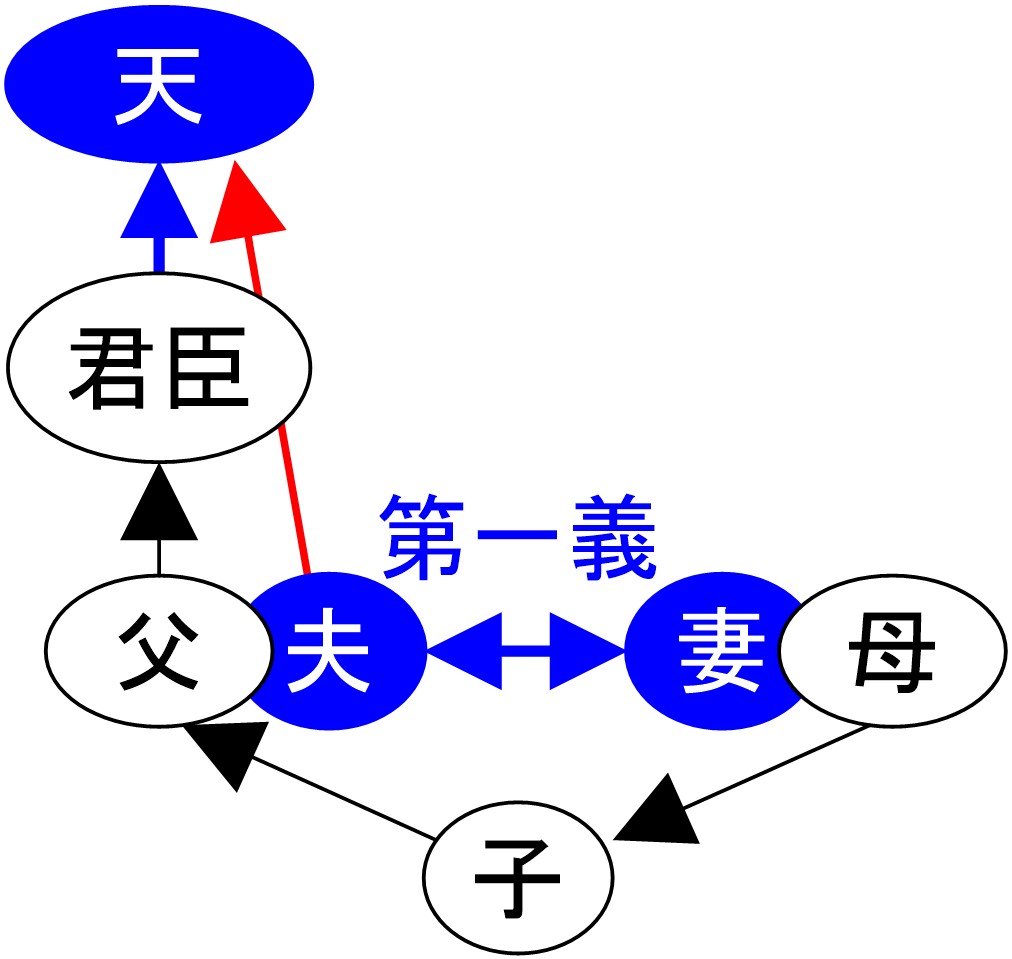

朱熹においては、三綱五常が「人倫」(人間関係)を代表する概念である、「治道の本根」とか「人の大倫」、「礼の大体」などの語で説明されるのである。人の「大倫」として存在するのが「夫婦」の関係であり、それは道理として廃することのできないものだという。ここで朱熹は、夫婦が「三綱の首」としている。君臣・父子・夫婦の関係自体は儒教において古くから重んじられ、人間を社会的存在としてとらえる儒教では、これらの関係のうち夫婦が重要視された。男女に「別」があり、ついで夫婦に「義」があり、そして父子に「親」があり、そのあと君臣に「正」が生じるというわけで、夫婦から父子、そして君臣という順序である。正しく儒教では、人間関係のうち夫婦を第一義としたのである。また、陰陽を基本に置く『易』では、生成論的発想から陰陽・男女・夫婦を基本に置いていて、家族を発想の出発点とする儒教の思想にも適合する。

しかし日本においては、君臣の上に天が在り、君臣に従うことは天に従うことに他ならなかった。日本の武家社会においては、先ずこれ無くしては夫婦第一義が成立し得なかったのである。

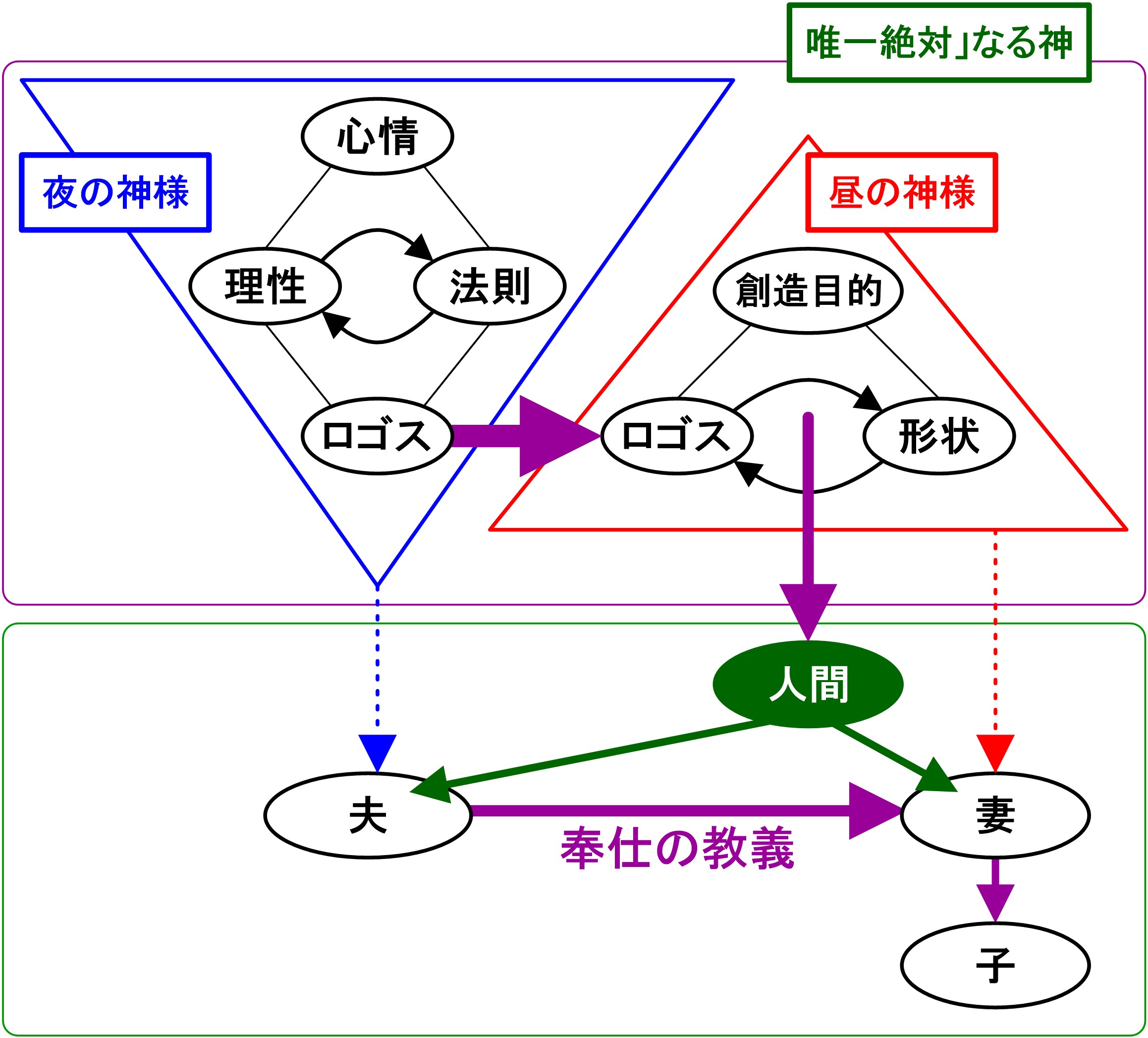

聖書の「神は自分のかたちに人を創造された」(創世記1章27節)と記してあるのは、統一思想において夜の神と昼の神がロゴスにおいて一体であるように、夫婦となった男女はそれと同じようにロゴスで一体とならなければならないとしている。このロゴスに該当するのが “奉仕の教義” であって、“自分を犠牲にして高い目的に仕えること” となるのである。夜の神の心情は全ての存在とするものの原初となる最上位の目的となり、昼の神は無条件にそのまま森羅万象を創造する目的として存在する。万物の上位に存在するのが人間であり、人間の上位に存在するのが神であるから、人間は神の “奉仕の教義” をそのまま体現する存在としてあらねばならないと言うのが創世記1章27節の聖句である。日本の武家社会でこれを夫婦第一義として、神の愛(アガペー)を「無償にして不変なる愛」として子供に伝承していったのである。

聖書の「神は自分のかたちに人を創造された」(創世記1章27節)と記してあるのは、統一思想において夜の神と昼の神がロゴスにおいて一体であるように、夫婦となった男女はそれと同じようにロゴスで一体とならなければならないとしている。このロゴスに該当するのが “奉仕の教義” であって、“自分を犠牲にして高い目的に仕えること” となるのである。夜の神の心情は全ての存在とするものの原初となる最上位の目的となり、昼の神は無条件にそのまま森羅万象を創造する目的として存在する。万物の上位に存在するのが人間であり、人間の上位に存在するのが神であるから、人間は神の “奉仕の教義” をそのまま体現する存在としてあらねばならないと言うのが創世記1章27節の聖句である。日本の武家社会でこれを夫婦第一義として、神の愛(アガペー)を「無償にして不変なる愛」として子供に伝承していったのである。その高い目的とは、神の心情を原点とするのであるから、究極的な目的は “喜び” にあるのであって、無償に愛する対象が先ず喜ぶことで、対象が喜んだ以上の(愛した度合いに応じてより大きな)喜びを得る真(誠)の愛の核心的の意味である。

<参照>

・ 朱子学再考 : 「三綱五常」をめぐって (関西大学教授 吾妻重二 : PDF / 本サイト)

③ 武士道の影響

(ⅰ)全民衆の道徳的基準

しかし、桜が日本原産であることが、私たちが桜を愛する唯一の理由ではない。その洗練された優雅な美しさは、他のどの花にもましてわが国民の美的感覚に訴える。

しかし、桜が日本原産であることが、私たちが桜を愛する唯一の理由ではない。その洗練された優雅な美しさは、他のどの花にもましてわが国民の美的感覚に訴える。ヨーロッパ人がバラをほめたたえる気持ちを、私たちは共有できない。バラは、桜の単純さに欠けている。またバラが、甘美さの下に棘を隠していること、生に強く執着し時ならず散るよりはむしろ茎の上で朽ちることを選び、まるで死を嫌い恐れているようであること、派手な色彩、濃厚な香り ―― これらすべては桜と著しく違う性質である。 わが桜花は、その美の下に刃も毒も隠しておらず、自然が呼ぶ時にいつでも生を捨てる準備ができている。その色は華美ではなく、その香りは淡く、人を飽きさせない。色彩と形状の美しさは、外観に限られる。色彩と形状は固定した性質である。これに対し香りはうつろいやすく、生命の息のように天上にのぼる。 それゆえ、すべての宗教儀式において、香と没薬は重要な意味を持つ。桜の芳香にはなにか精神的なものがある。太陽が東からのぼってまず極東の島々を照らし、桜の芳香が朝の空気に薫る時、その息吹を吸い込むことほど、心が澄み爽快な感覚はない。 創造主自身が、甘い香りをかいで新しい決意を固めたと記されている(創世記八の二一)。そうであるならば、桜花のかおる季節に、全国民がその小さな家から誘い出されたとしても何の不思議もない。 たとえ彼らの手足がその苦労を忘れ、彼らの胸が悲哀を忘れても、彼らを非難してはならない。短い快楽が終われば、彼らは新しい力と新しい決心とを携え、日常の仕事に戻るのである。このように、桜がわが国民の花である理由の一つにとどまらない。 それならば、このように美しくはかない、風に吹かれるままに散りゆく花、淡い芳香を放ちつつ永久に消え去るこの花、この花が大和魂の形なのか? 日本の魂は、それほど脆く滅びやすいものなのだろうか。(『 現代語訳 武士道 』p173~p174) |

| 主はその香ばしいかおりをかいで、心に言われた、「わたしはもはや二度と人のゆえに地をのろわない。人が心に思い図ることは、幼い時から悪いからである。わたしは、このたびしたように、もう二度と、すべての生きたものを滅ぼさない。地のある限り、種まきの時も、刈入れの時も、暑さ寒さも、夏冬も、昼も夜もやむことはないであろう」。(創世記8章21節~22節) |

特定の香りによって、それに結び付く記憶や感情を呼び起こす現象を「プルースト効果」と言います。

五感(視覚・嗅覚・味覚・聴覚・触覚)はそれぞれ刺激を受けると、「大脳新皮質」という論理的思考や言語機能を支配している部分を経由してから「大脳辺縁系」という人間の本能や感情を支配している部分に情報が届きます。しかしにおい・香りを感じる嗅覚だけは大脳新皮質を経由せず、大脳辺縁系に直接情報が伝達されます。つまりにおい・香りだけが直接本能に繋がる感覚なのです。そして大脳辺縁系の中には「海馬(かいば)」と呼ばれる記憶を司る部位があり、香りの情報はダイレクトに海馬へ届きます。そのため香りの記憶は鮮烈に残りやすいのです。

香りには、人間の行動に影響を与える効果として次の4つが期待できます。

- ■意思決定に作用する

- 気持ちを盛り上げて前向きな感情をもたらし、考えをクリアにして決断力を高める。

- ■リラックス・リフレッシュ効果

- 心を鎮めて気持ちを穏やかにし、スッキリとさせる。

- ■記憶を思い起こさせる

- 特定のにおいを嗅ぐことで一瞬にして記憶やイメージ、その時の感情や思い出を想起させる。

- ■イメージの明確化

- 視覚や聴覚では伝えきれない、イメージを伝えるツールになる。

<参照>

・ あなたが桜を愛でるのは『日本の美意識』を今も受け継いでいるから【日本人とさくら】②

・ 香りの効果について

・ 意識と無意識の関係 (岐阜聖徳学園大学教育学部 加藤實 : PDF / 本サイト)

・ 元型とは何か?

(2) 新渡戸の執筆目的と現実

① 武士道はまだ生きているか

(ⅰ)キリスト教宣教師の誤り

私たちは、敬虔なキリスト者で深遠な学者であるジョエットの次の言葉を、よりいっそう深く心に留めるべきである。

|

(ⅱ)『武士道』執筆の意図

さて新渡戸は1862年に盛岡藩士の3男として生まれ、1871年に9歳で築地外人英学校に入学した。1873年には官立の東京外国語学校、1875年に同校の英語科が分離した東京英語学校(のち東京大学予備門に改称)に入学して英語の素養を身に着ける。この時、福沢諭吉の『学問のすゝめ』を読んで、冒頭の「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」に感銘を受け、この文章を繰り返し読んだ。1877年には東京大学予備門を退校し、札幌農学校に入学。1878年に15歳の新渡戸が内村鑑三や宮部金吾らとともにメソジスト監督教会のアメリカ人宣教師メリマン・C・ハリスから洗礼を受けた。この時代、キリスト教国であるアメリカは楽園であり、キリスト教の聖地でもあると聞かされていた。そして1884年に22歳で渡米した。

新渡戸にとってアメリカはクエーカー(キリスト友会)と出会った場でもあった。渡米後、各派の教会を訪れ、立派な礼拝堂、華やかな服装の信徒たち、形式的なセレモニーを見た新渡戸は、これは新約聖書にあるキリスト教徒とは別物のような気がするとの違和感を覚えていた。こうした体験の中で神秘体験を重視し、「内なる光」の存在を信じるというクエーカー主義との出会いは、新渡戸が潜在的に求めていた宗教として、“キリスト教の在り方と東洋思想の調和” の必要性を発見したのである。それは、キリスト教と東洋思想とを調和させことだった。17世紀にジョージ・フォックスによってクエーカーが創始されたのはイングランドである。

新渡戸にとってアメリカはクエーカー(キリスト友会)と出会った場でもあった。渡米後、各派の教会を訪れ、立派な礼拝堂、華やかな服装の信徒たち、形式的なセレモニーを見た新渡戸は、これは新約聖書にあるキリスト教徒とは別物のような気がするとの違和感を覚えていた。こうした体験の中で神秘体験を重視し、「内なる光」の存在を信じるというクエーカー主義との出会いは、新渡戸が潜在的に求めていた宗教として、“キリスト教の在り方と東洋思想の調和” の必要性を発見したのである。それは、キリスト教と東洋思想とを調和させことだった。17世紀にジョージ・フォックスによってクエーカーが創始されたのはイングランドである。1891年1月にフィラデルフィアでメリーと結婚式をあげ、同年2月、夫婦で帰国する。その後は札幌農学校教授、台湾総督府勤務、京都帝国大学法科大学教授、第一高等学校教授、東京帝国大学農学部教授など主に教育者、農政学者としての人生を歩んでいた期間の療養で過ごしていた時(1898年10月下旬~1900年2月))に『武士道』が執筆された。

<参照>

・ 新渡戸稲造のアメリカ観 <本文・註(PDFを分割)>(拓殖大学教授 澤田次郎 : PDF / 本サイト)

・ 新渡戸記念館だより (平成13年3月発行 : PDF / 本サイト)

② 武士道の未来

(ⅰ)愛の観念につながる仁の思想と新生日本の道徳

|

現代においては、生活の範囲が拡大している。武士の使命よりももっと高くもっと大きな使命が、今日のわれわれの注意をひいている。広がった人生観、デモクラシーの進展、他の民族や他の国民についての知識の増大につれて、孔子の仁の思想 ―― 仏教の慈悲の思想もこれに加えよう ―― は、キリスト教の愛の観念に到達するだろう。人は臣下の身分から市民の地位にまで成長している。いや、人は市民以上のもの ―― 人間である。 今は戦雲が暗く私たちの地平線上にかかっているけれども、平和の天使の翼がそれを払ってくれるだろうと私は信じる。(『 現代語訳 武士道 』p192) |

|

日本人の心に証され、了解されたものとしての神の王国の種は、武士道の中に花開いた。その日は、今や暮れつつある ―― 悲しいことだが、その熟する前に。そこでわれわれは、美と光、力と慰めの新たな源泉をあらゆる方向に求めているが、いまだそれに代わるべきものを見出せないのである。 功利主義者、および唯物主義者の損得哲学は、中途半端な屁理屈屋の好むところとなった。功利主義者および唯物主義と対抗できる力のある唯一の倫理体系は、キリスト教だけである。これに比べれば武士道は、「くすぶる灯心」のようなものであることを認めなければならない。 しかしメシア(救世主)は、これを消すことなく、それを煽いで燃え上がらせると宣言した。メシアの先駆者であるヘブライの預言者たち、 ―― 特にイザヤ、エレミヤ、アモス、ハバスク ―― と同じように、武士道は、特に統治者や公人や国民に道徳的な行為を重視する。一方、キリストの倫理は、もっぱら個人的な、キリストの弟子たちだけに対するものだから、個人主義が道徳要素として力をつけると、ますます実際に広く応用されていくだろう。 ニーチェの尊大で自己中心的ないわゆる「超人道徳」は、ある意味では武士道に近い。しかし、私が大きく誤っていないなら、これはニーチェが例の病的な歪曲をして、ナザレ人(キリスト)の謙遜で自己否定的な奴隷道徳と呼んだものに対する、一つの過渡的な現象、あるいは一時的反動なのである。(『 現代語訳 武士道 』p195~p196) |

「くすぶる灯心」の “灯心” とは、行灯やランプなどの心のことであり、灯油にひたして火をともすのに用いる細い紐状のもののことである。それでは、ここでの “灯油” の意味するところは何であろうか。それこそ、新渡戸が滞在した所のアメリカ人の気質を意味している。つまり、日本はアメリカと比較すればその国土はとても小さいが、そこで歴史を通して培ってきたサムライ魂はとても重要である。また、そこに至るまでの環境や条件によって練り上げられたのが武士道であり、正しく “くすぶる灯心” の如く目立ちもせず静かに燃えていた。勿論その灯心には、燃やす油が足りなかったわけではない。辺りを照らす灯りとしては、行灯やランプの程度であったことを意味した表現となっている。

一方のアメリカ人の気質は、未開の土地に鍬1本、鋤1つで入ったので、俺が俺がという自尊心が強く、同時に広漠たる土地に移り住んで大いなる個性を伸ばしたため、良くも悪くも個人主義が発達した。しかし、人間は一人で生きていくことができるものではないため、近所の人々と仲良く暮らすことが生活の条件になったのである。いわゆる “隣保の感情” という、個人主義を大事にしながらも、近隣の人々への親愛の情も合わせ持つという気質である。確かに、キリストの倫理は個人主義的倫理観に留まっている。何故なら、イエスはその生涯を独身のまま閉じてしまったからである。メシアは自らの行いによって克ち得たことのみを “御言葉” として語り得るため、キリスト教国であるアメリカはどうしても個人主義にならざるを得ない。

ところで,、新渡戸が『武士道』の執筆を終えて、日露戦争(1904年2月~1905年9月)後には「1910年代の日米危機」の時代を迎えることとなった。人種差別が元となって1924年に米国で「排日移民法」が制定されたのである(参照「理趣経と生殖器のみ言葉」)。その中で新渡戸はアメリカにおける排日論者に対して内心強い憤りを覚えながらも、アメリカの良い面を見ようとする姿勢は生涯を通じて一貫し、1920年には国際連盟事務次長に就任するまでになった。

アメリカにおける人種差別は、インディアン戦争(参照「宗教改革、そして英国から米国へ」)が原因となっている。インディアンという言葉は、クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸に到着したときに、その地をインド(当時は東アジア全体を指した)と誤解したことに由来する。スペイン人がアメリカ大陸の先住民をインディオス(インド人の意)と呼んだことから、そのまま英語のインディアンに引継がれ、以降アメリカ先住民(の大半)をインディアンと呼ぶようになった。このインディアン戦争は1637年頃から1890年にも及ぶ北アメリカで白人入植者とインディアンの間で起きた戦争のことで、白人たちのインディアン部族社会に対する誤解がその始まりとなっている。

この日米危機に拍車がかかっていた頃の日本では、1918年から翌年にかけてイエスの再臨を唱道する運動(再臨運動)が、東京を中心に関西の主要都市に広がっていた。

この日米危機に拍車がかかっていた頃の日本では、1918年から翌年にかけてイエスの再臨を唱道する運動(再臨運動)が、東京を中心に関西の主要都市に広がっていた。<参照>

・ あなたの隣人を自分自身のように愛せよ

・ 1 平成以前の日本人の感性(美意識)

・ 2 平成の日本人の感性(美意識)

| ≪ 『武士道』に見るキリスト教精神(中) | <トップ> | 内村鑑三の武士道とキリスト教 ≫ |