■ 後編 第二章 日本の伝統的精神と神の愛

c. 『武士道』に見るキリスト教精神(中)

1. 武士道の理想は平和

(1)

① 武士の教育

(ⅰ)武士の教育科目と教師の仕事

|

武士の教育で重視された第一の点は、人格の形成であり、思慮、知識、弁舌などの技術的な才能は軽視された。武士の教育において芸術的たしなみが重要な役割を果たしたことは、すでに述べた。それは、教養ある人にとっては不可欠だったが、サムライの訓育の本質ではなく、アクセサリーだった。 知的に優れていることは、もちろん貴ばれた。しかしながら、知性を表すのに使われた「智」という言葉は、主として叡智を意味したのであって、知識そのものはきわめて低い地位しか与えられなかった。 武士道の骨組みを支えた三つの足は、「智」「仁」「勇」、すなわち叡智、仁愛、勇気であると言われた。サムライは、本質的に行動の人であった。 学問は、その活動の範囲外にあった。武士は、その職分に関係ある限りで、学問を利用した。宗教や神学は僧侶に任され、武士は勇気を養うのに役立つ限りにおいてこれに関わったにすぎない。イギリスの一詩人が言うのと同じく、武士は「人を救うのは教義ではない、教義を正当化するのは人である」ことを信じた。 哲学と文学は、武士の学習の主要部分をなした。しかしながら、これらにおいてさえ、武士が求めたのは客観的真理ではなかった ―― 文学はおもに気晴らしの娯楽として学ばれ、哲学は軍事的もしくは政治的問題の解明のためか、そうでなければ人格を形成する上で実際に役立つ限りで学ばれたのである。(『 現代語訳 武士道 』p108~p109) |

|

知識ではなく品格が、頭脳ではなく精神が、訓練啓発の素材として選ばれる時、教師の職業は聖職的な性質を帯びる。 「われを生んだのは父母である。われを人と成すのは師である。」 こうした通念があって、教師たる者の受ける尊敬はきわめて高いものだった。青少年にこのような信頼と尊敬の念を呼び起こす人は、必ず優れた品格と学識を兼ね備えていなければならなかった。教師は、父なき者の父であり、迷える者の助言者だった。「父母は天地のごとく、師君は日月のごとし」と、わが国の格言は言う。 あらゆる種類の仕事に対し報酬を与えるという現代の方式は、武士道の信奉者の間ではとられていなかった。金銭と関係なく、値段の付けられない仕事があることを、武士道は信じた。 僧侶の仕事にせよ、武士の仕事にせよ、精神的な勤労は金銭で報いられるべきではなかった。それはそれに価値がないからではなく、金銭では測れない価値があるからである。 この点において、数学では説明できない武士道の名誉の本能は、近代の経済学以上に真実の教えを与えた。 賃金や俸給は、その結果が具体的で、わかりやすく、定量的なたぐいの仕事に対してのみ支払われる。しかし教育においてなされる最善の仕事 ―― つまり魂の啓発(これには僧侶の仕事も含まれる) ―― は、具体的で計測可能なものではない。測れないなら、価値の表面的な尺度である貨幣を用いるのに適さないのである。 弟子が、一年のいろいろな折に、教師に金品を贈ることは慣例上認められていた。これは支払ではなく、贈り物であった。実際それは、教師も喜んで受け取った。というのも、教師というものは、通常、清貧を誇る厳格な人物で、自分自身の手をもって労働するには威厳がありすぎ、物乞いするには自尊心が高すぎたからである。(『 現代語訳 武士道 』p113~p115) |

如何なる教義も、その行動における結果となって正当化される。武士(サムライ)は、人格を養うためにそうして培われた叡智をその行動のために必要とした。そして、その行動を体現するためには、仁愛と勇気が必須であり、それは父母を通じて引き継がれ、時を刻むごとく師によってより深められ、向上されたのである。

② 克己

(ⅰ)日本人の笑みの意味

|

男女を問わず、人はその魂が揺さぶられた時、はじめは本能的にそれが外に現れるのを抑えようとする。抑えることのできない感情によって自然と言葉が発し、誠実かつ熱烈に雄弁をふるうことは、きわめて稀だった。軽々しく霊的な経験を口にするよう促すことは、第三戒(あなたの神、主の名を妄りに口にしてはならない)への違反を奨励することである。 もっとも神聖な言葉、もっともひそかな心の経験が、雑多な聴衆の中で述べられるのを聞くことは、日本人には本当に耳障りなのである。(『 現代語訳 武士道 』p119) |

|

じっさい日本人は、人間の本質的な弱さがもっとも厳しい試練に直面した時でさえ、いつも笑みを浮かべる癖がある。私たちのアブデラ的(よく笑う)傾向に対しては、デモクリトスその人よりも上等な理由がある、と私は思う ―― というのも、私たちにあっては、笑いは逆境によって乱された心の平衡を回復しようとする努力を隠す幕だからである。それは、悲しみや怒りの均衡をとるためのものである。 こうした感情の抑制が常に要求されたため、詩歌がそのはけ口となった。(『 現代語訳 武士道 』p120~p121) |

(ⅱ)日本人の心の働きの真相

|

しかし、絶えず克己を励行させる必要があったのは、まさに私たちが興奮しやすく、また敏感だったからだと私は信じる。ともかくこの問題に関しては、長年にわたる克己の訓練を考慮に入れなくては、どのような説明も正確ではありえない。 克己の訓練は、度を越してしまいがちだ。それは、精神の活き活きとした動きを抑圧することがありうる。それは、素直な天性を歪め、奇形なものにすることがありうる。それは頑迷さを生み、偽善を養い、情感を鈍らすこともある。 どんなに高貴な徳性であっても、その反面があり、その偽物がある。私たちは、それぞれの徳性の中に、積極的な美点を認め、その積極的理想を追究しなければならない。そして克己の理想とは、日本風に言うと、心の平安を保つこと、あるいはギリシャ語を借りて言えば、デモクリトスが至高善と呼んだエウテュミア(内心の平安)の状態に到達することにある。(『 現代語訳 武士道 』p122~p123) |

<参照>

・ あなたは大丈夫?「感情の起伏」が激しい人の特徴や原因・対処法・改善策についてご紹介

③ 切腹と敵討の制度

(ⅰ)切腹の論理

|

日本人の心の中でセップク(切腹)がまったく不条理と感じられていないのは、単に外国の切腹の事例との連想のためだけではない。というのは、とくに身体のこの部分を選んで切るのは、魂と愛情が宿るところであるという古い解剖学的信念にもとづくからである。 モーゼは、「ヨセフの内臓が弟のことを慕う」と書き、ダビデが、主に彼の内臓を忘れないようにと祈り、またイザヤ、エレミヤやその他いにしえの霊感を受けた人びとが内臓が「鳴る」とか「痛む」とか言った。この時、彼らはみな、腹に魂が宿るという日本人の間に行き渡った信念を表明しているのである。セム族は、習慣的に肝臓、腎臓、およびその周辺の脂肪を、感情と生命の宿るところだと言う。 この「ハラ」という言葉の意味は、ギリシャ語の「フレーン(心)や「テューモス(激情)」よりももっと広いものだが、日本人もギリシャ人も同じく、人間の魂はこの部分に宿ると考えたのである。 このように考えるのは、決して古代の民族に限ったことではない。フランスのもっとも優れた哲学者の一人であるデカルトが、魂は松果腺に宿るという説を唱えたにもかかわらず、フランス人は、解剖学的にはあまりにも漠然としているが生理学上は意味がはっきりしている「ヴァントル(腹部)」という言葉を、今なお魂の意味に用いている。同様に、フランス語の「アントライユ(腹部)」という言葉は、フランス語では情愛や同情の意味で使われている。 このような信念は、単なる迷信ではない。心臓を感情の中枢とする一般的な観念よりも科学的である。修道士に尋ねなくても、ロミオ以上に日本人は、「この死体のどの部分に人の名が宿るか」を知っている。 近代の神学者は、腹部脳髄、腰部脳髄という言葉で、その部分にあって精神作用により強い刺激を受ける交感神経中枢を示す。この精神生理学説が認められるならば、切腹の論理はたやすく構築できる。それは、「私は、私の魂の宿るところを開いて、あなたにその様子を見せよう。それが汚れているか、清いかは、あなた自身で判断せよ」ということである。(『 現代語訳 武士道 』p126~p127) |

“腹に魂が宿る” というのは、内丹術で気を集めて煉ることにより霊薬の内丹を作り出すための体内の部位。下丹田は東洋医学における関元穴に相当し、へその下3寸(へそと恥骨稜の間を5寸とする骨度法による)に位置する「丹田」を意味する。正に臍下に在る気力の根源されるところとされる。

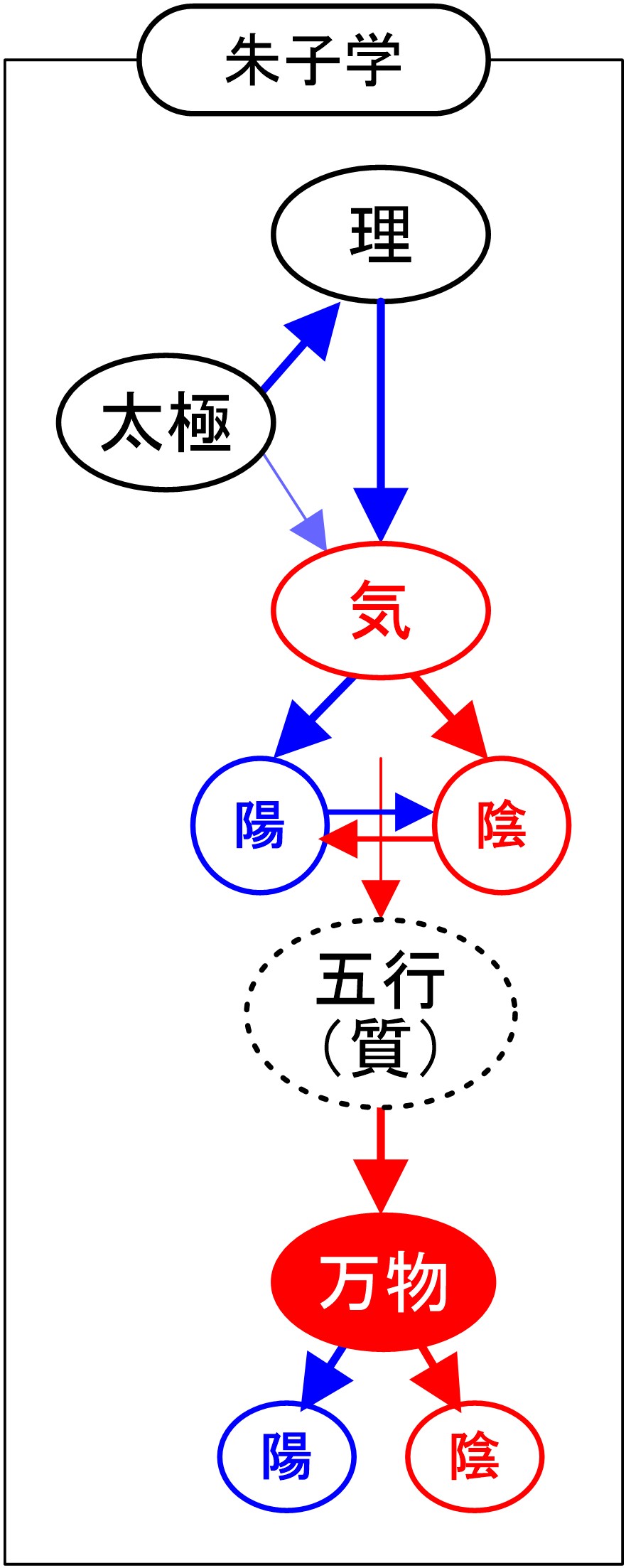

“腹に魂が宿る” というのは、内丹術で気を集めて煉ることにより霊薬の内丹を作り出すための体内の部位。下丹田は東洋医学における関元穴に相当し、へその下3寸(へそと恥骨稜の間を5寸とする骨度法による)に位置する「丹田」を意味する。正に臍下に在る気力の根源されるところとされる。中国の古典によると、“心” は物を担い治めはしても、感情の影響を一番に受けるとしている。心は五行(木・火・土・金・水)の「火」に相応するため熱を誘因する性質を持ち、五臓六腑の大主としての心が憂愁等の感情を過度に受ければ、その「火(陽)」は上昇することで陽である「気」も上昇し、心の安処としての丹田から遠ざかってしまう。「魂」とは、体の中に宿って、心の動きを司る存在として考えられました。

<参照>

・ 日本人はなぜ切腹するのか

・ コラム 「身体の中心はどこにあるか?」

・ 仏教と医学 ―「丹田」考 ― (駒澤大学仏教学研究会 渡邊幸江 : PDF / 本サイト)

・ 武士道の源流となった儒教

(ⅱ)切腹は法律上・礼法上の制度、天が与えるものを避ける死は卑怯

| 切腹が法律上の罰として強制される場合は、荘重な儀式をもって執り行われた。それは洗練された自殺であり、極度に冷静な感情と落ち着いた態度なくしてはだれも成し遂げることなどできなかった。こうした強い精神力が必要だったからこそ、切腹はとりわけ武士の身分にふさわしいものとされたのである。(『 現代語訳 武士道 』p129~p130) |

|

そう、武士道の教えるところはこれであった。 ―― 忍耐とくもりのない良心であらゆる災禍や困難に抵抗し、耐えよ。それは孟子が説くように、「天の将に大任をその人に降さんとするや、必ずまずその心志を苦しめ、その筋骨を労し、その体膚を饑えしめ、その身を空乏し、行いそのなすところを払乱せしむ。心を動かし、性を忍び、その能わざるところを増益せしむる所以なり(天がまさに大任を人に降そうとする時、必ずまずその心を苦しめ、その筋骨をさいなみ、その体膚を餓えさせ、その人が行おうとしていることを混乱させる。そうして心を刺激し、性質を鍛え、できないことを可能にさせるのである)」ということである。 真の名誉は、天命を成就することにあり、それを全うしようとして招いた死は決して不名誉ではない。これに反して、天が与えようとするものを避けるための死は、じつに卑怯である! トーマス・ブラウンの奇書『医道宗教』の中に、日本の武士道がくり返し教えていることとまったく同じことを意味する言葉がある。それを引用しよう。 「死を軽んずるのは勇気の行為である。しかし、生が死よりもさらに怖ろしい場合には、あえて生きることが真の勇気である。」(『 現代語訳 武士道 』p137~p138) |

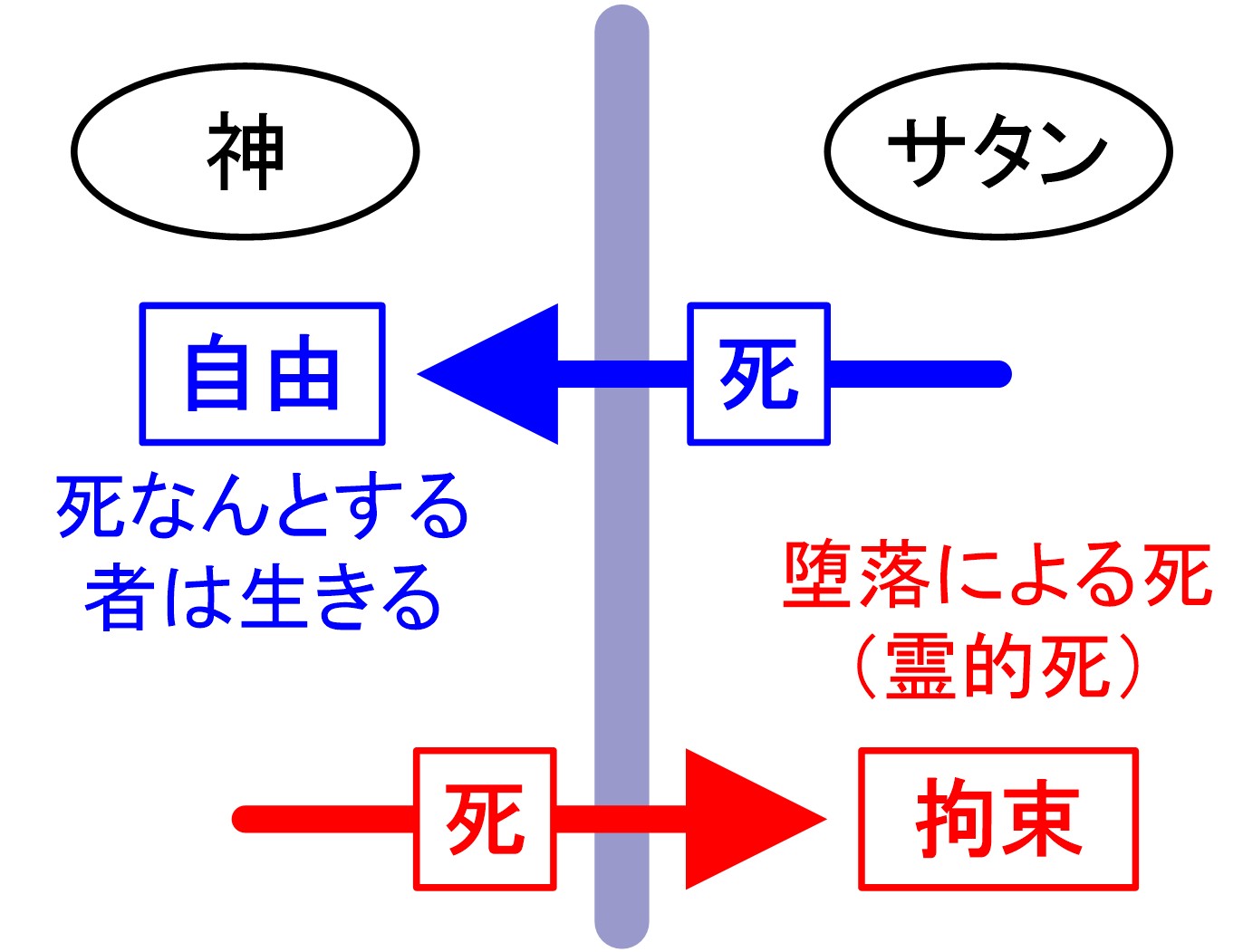

(ⅲ)生死を越えた「自由」の境地と「死」の意味

武士道の書物と言えば、佐賀藩鍋島家の元家臣・山本常朝が口述した『葉隠』が著名だ。1716(享保元)年に成立した同書は、「武士道というは死ぬことと見つけたり」の一句でよく知られており、「武士道とは死の教えである」といった誤解を与えることになった。しかしこの語句の意味するところは死の強要ではない。死の覚悟を不断に持することによって、生死を超えた「自由」の境地に到達し、それによって「武士としての職分を落ち度なく全うできる」の意である。

武士道の書物と言えば、佐賀藩鍋島家の元家臣・山本常朝が口述した『葉隠』が著名だ。1716(享保元)年に成立した同書は、「武士道というは死ぬことと見つけたり」の一句でよく知られており、「武士道とは死の教えである」といった誤解を与えることになった。しかしこの語句の意味するところは死の強要ではない。死の覚悟を不断に持することによって、生死を超えた「自由」の境地に到達し、それによって「武士としての職分を落ち度なく全うできる」の意である。| ましてやエバがルーシェルの誘惑に引かれてくる気配が見えたとき、ルーシェルはエバから一層強い愛の刺激を受けるようになったのである。こうなるともう矢も盾もたまらず、ルーシェルは死を覚悟してまで、より深くエバを誘惑するようになった。(『原理講論』p109) |

| しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べると、きっと死ぬであろう。(創世記 2章17節) |

天使長ルーシェルがエバを誘惑し堕落する時、果たして死を覚悟したのであろうか。神の発した “死” は肉的死ではなく、霊的死を意味することをルーシェルは知ったうえでエバを誘惑したのである。

天使長ルーシェルがエバを誘惑し堕落する時、果たして死を覚悟したのであろうか。神の発した “死” は肉的死ではなく、霊的死を意味することをルーシェルは知ったうえでエバを誘惑したのである。 これまで述べてきたように、心は生心と肉心の統一体である。生心が肉心の主体としてある以上、肉心が煩悩となって生心の真理に対する追求とその実現に向けた自由を束縛してはならない。「生心とは、神が臨在される霊人体の中心部分であって、生心の要求するものが何であるかを教えてくれるのが真理である」(『原理講論』p86)と説かれている。つまり生心とは、真理に対する追究欲と実現欲を意味する人間の本性的な欲望のことである。人間始祖による堕落は、天使長ルーシェルの偽りの真理によって、この本性的な欲望が閉ざされてしまったことを意味する。つまり人間堕落は、生心と肉心の間に本末転倒が生じ、肉的な一時の満足に終始し、心的な満足を軽視してきたのである。この様な内的充足感は雑多な中で見出し難く、もっとも神聖な言葉として、またもっともひそかな心の経験となって輝き続け、復帰摂理歴史となって今日に至っているのである。

これまで述べてきたように、心は生心と肉心の統一体である。生心が肉心の主体としてある以上、肉心が煩悩となって生心の真理に対する追求とその実現に向けた自由を束縛してはならない。「生心とは、神が臨在される霊人体の中心部分であって、生心の要求するものが何であるかを教えてくれるのが真理である」(『原理講論』p86)と説かれている。つまり生心とは、真理に対する追究欲と実現欲を意味する人間の本性的な欲望のことである。人間始祖による堕落は、天使長ルーシェルの偽りの真理によって、この本性的な欲望が閉ざされてしまったことを意味する。つまり人間堕落は、生心と肉心の間に本末転倒が生じ、肉的な一時の満足に終始し、心的な満足を軽視してきたのである。この様な内的充足感は雑多な中で見出し難く、もっとも神聖な言葉として、またもっともひそかな心の経験となって輝き続け、復帰摂理歴史となって今日に至っているのである。<参照>

・ 武士道:日本人の精神を支える倫理的な礎

・ ユダの覚悟と十戒

・ 空海による仏教思想の大転換

・ “心を養う” 必要性の根拠

④ 刀、武士の魂

(ⅰ)武士道の理想は平和にある

| これが、逆境と勝利の燃えさかる炉の中で、みずからの武士道教育が試された人の言葉である。「負けるが勝ち」というよく知られた諺があるが、これは真の勝利は無分別な相手に抵抗しないことにあるという意味である。「最上の勝利は、血を流さずに勝つことである」など、その他同様の意味の諺があるが、これらはいずれも武士道の究極の理想が、平和にあることを示している。(『 現代語訳 武士道 』p149) |

(ⅱ)『可笑記』が大衆に与えた武士道の影響とそのポイント

『可笑記』(1642年)は、江戸時代前期の武士であり、文人・仮名草子作者でもある斎藤親盛、筆名「如儡子」の執筆になるが、その読者は武士ではなく、むしろ一般の庶民が想定されている。仮名文字で書かれているので、寺子屋などで一通りの読み書きの学習を経た人間ならば誰でも読むことができた。また、成人前の子供や女性にも読まれていたようだ。そのため『可笑記』は庶民の間で好評を博し、版を重ねつつ後々まで読み継がれていった。

『可笑記』(1642年)は、江戸時代前期の武士であり、文人・仮名草子作者でもある斎藤親盛、筆名「如儡子」の執筆になるが、その読者は武士ではなく、むしろ一般の庶民が想定されている。仮名文字で書かれているので、寺子屋などで一通りの読み書きの学習を経た人間ならば誰でも読むことができた。また、成人前の子供や女性にも読まれていたようだ。そのため『可笑記』は庶民の間で好評を博し、版を重ねつつ後々まで読み継がれていった。『可笑記』が説いていた武士道の教え、すなわち「嘘をつかない」、「卑怯なまねはしない」、「最後まで誠実に行動する」という倫理観念は一般庶民の生き方にも大きな影響を与え、特に商取引を中心とする経済活動において信用を何よりも重んじるという気風を育むこととなり、武士道が日本の社会と人々に及ぼした影響力は、極めて広範、多岐にわたるものであった。

また仮名草子中最大の作者である浅井了意は、その著作活動の端緒で『可笑記評判』(1660年)を著し、その代表作『浮世物語』の後刷本を『続可笑記』として出版している。それは、斎藤親盛との時代を眺める視点の違いから、平和の時代における武士にとっての武道を全うするためには、余力で行なう学問や詩歌のみならず、茶の湯までも文道の領域に入れた文事の必要性を確信し、『可笑記』を批判した作品となっている。

<参照>

・ 『可笑記評判』考 (広島大学大学院文学研究科博士課程 末マツ昌子 : PDF / 本サイト)

| ≪ 『武士道』に見るキリスト教精神(上) | <トップ> | 『武士道』に見るキリスト教精神(下) ≫ |