■ 第三部 第三章

a. 米ソに翻弄される日本

1. 日中戦争から太平洋戦争へ

『 石原莞爾の世界戦略構想 』(川田稔 著)

『 石原莞爾の世界戦略構想 』(川田稔 著)満州事変の首謀者であり、希代の戦略家として知られる石原莞爾。太平洋戦争に至る戦前の歴史は、石原を抜きには考えられない。戦後七〇年を経て、石原への関心は衰えることなく、伝記をはじめとする出版物は途切れることがない。 ところが、石原の戦略構想を分析・検討したものは、ほとんど見当たらない。本書は、石原の戦略構想を時代状況や陸軍の動向と関連づけて詳しく検討、その行動を紹介するものである。 戦略なき国家・日本(それは今も変わらない!)にあって、石原は何を考え、何をしようとしたのか ―― そこには、歴史の教訓が隠されている。 |

(1) 日中戦争と石原莞爾の失脚の陰

① 満洲事変以降の方向転換とソ連

(ⅰ) 満洲国建国は石原莞爾の満蒙共和国構想に端を発する

陸軍大学(陸大)卒業後、中国漢口勤務(中支那派遣隊司令部付)をへて、1923年(大正12年)から1925年(大正14年)まで約2年半ドイツに駐在した。石原が駐在した頃のドイツは、戦後の混乱からヴァイマルの安定期に向かう時期だった。ドイツ駐在から帰国後、陸大兵学教官を務める。その時の講義案が石原の構想の一つの礎石となる。

1928年(昭和3年)10月、関東軍作戦参謀として満洲に赴任。その後、1931年(昭和6年)9月18日には、満州(中国東北部)に駐屯していた日本の関東軍は謀略で満州事変を勃発させ、約5カ月後の1932年(昭和7年)3月1日に傀儡国家「満洲国」を建国した。石原中佐は、この武力紛争を計画した首謀者である。(『石原莞爾の世界戦略構想』p74~p76)

<参照>

・「満州事変」石原莞爾は悲劇の将軍か

(ⅱ) 満洲国は五族協和という共和国を目指した

石原の駐在した当時のドイツ(1923年~1925年)は、ヴァイマル共和政(1919年~1933年)期であった。

第一次世界大戦敗北を契機として勃発したドイツ革命(1918年11月3日)によって、ドイツ帝国が崩壊した後ヴァイマル共和政へと体制を変えた。共和制とは、国家元首の地位を個人(君主)に持たせない政治体制のことである。その為、当時のヴァイマル憲法は、最も先進的な人権規定をもっていた民主的な憲法とされていた。しかし、大戦の講和のため、ヴェルサイユ条約の戦争責任条項や賠償金問題が重荷となってその後の政治に影を残し、ナチの独裁と第二次世界大戦への道に進むこととなったのである。

満洲国はこのドイツの共和制を参考とし、満洲民族と漢民族、蒙古民族からなる「満洲人、満人」による民族自決の原則に基づく国民国家であるとして、日本人・漢人・朝鮮人・満洲人・蒙古人による “五族協和” と “王道楽土” を建国理念として掲げた。そして、満洲国の国家元首には清の第12代にして最後の皇帝となった愛新覚羅溥儀(右図)を即位させ、関東軍は近い将来の帝制移行を約束したことで、溥儀は渋々執政のみの就任に同意した。建国2年後の1934年3月1日に溥儀が念願の皇帝に即位し、万人から「陛下」と呼ばれる立場となり、関東軍もそれなりの対応で接するようになった

満洲国はこのドイツの共和制を参考とし、満洲民族と漢民族、蒙古民族からなる「満洲人、満人」による民族自決の原則に基づく国民国家であるとして、日本人・漢人・朝鮮人・満洲人・蒙古人による “五族協和” と “王道楽土” を建国理念として掲げた。そして、満洲国の国家元首には清の第12代にして最後の皇帝となった愛新覚羅溥儀(右図)を即位させ、関東軍は近い将来の帝制移行を約束したことで、溥儀は渋々執政のみの就任に同意した。建国2年後の1934年3月1日に溥儀が念願の皇帝に即位し、万人から「陛下」と呼ばれる立場となり、関東軍もそれなりの対応で接するようになった<参照>

・ 第一次世界大戦後のドイツの平和運動 (広島市立大学広島平和研究所准教授 竹本真希子 : PDF / 本サイト)

・ 昔の戸籍によく出てくる「満州国」とはどんな国?

・ 父なる神とアダム国家

(ⅲ) 浅はかな石原の平和観

石原は、ドイツ留学中および陸大兵学教官在任中、軍事史研究に精力を傾けた。その結果、将来、日本とアメリカによる人類最後の大戦争が起こり、世界が統一されるとの考えに至った。その戦争は、真の意味での「世界大戦」であり、その結果として世界人類の文明は統一され、「絶対平和」がもたらされ、人類共通の理想である黄金世界建設への一歩が踏みだされると考えていた。

では、なぜ日本がアメリカと対抗して、世界の武力的統一を争う存在となり得るのか。石原によれば、それは日本の「根本文明」が、世界のあらゆる文明を保有保育し、且つそれを “熔解し化合する特質” を持つからであるとした。日本は、様々な東洋文明を融合させて独自に育み、西洋文明を吸収して近代化に成功(明治維新)すると、(日清・日露の勝利を経て)世界列強の一つとなった。つまり、“東洋文明のみならず、世界の全文明を綜合し、それを最も合理的におこなう” 能力を持つ「根本文明」が “日本の固有文明” であるとするのである。そして更に、この日本文明独特の世界史的特質(世界全文明の綜合)が、世界最終戦争の勝者となり、世界に「絶対平和」を与えることを、日本の天業として宿命付けたのである。(『石原莞爾の世界戦略構想』p77~p83)

戦勝国としての傲慢さは、石原によって “武力による絶対平和” と “根本文明による世界統一” として確立した。これに輪をかけて、関東軍の周辺国に対する無知は余りにも嘆かわしい事態を招くことになったのである。特に、帝政ロシアにおいて1917年にロシア革命が起こり、1922年にソビエト連邦の成立は深刻なものとなった。1924年のレーニンの死後、スターリンが政権を掌握した事に始まる。

② 仕組まれた日中戦争

『 日中戦争はスターリンが仕組んだ 』(鈴木荘一 著)

『 日中戦争はスターリンが仕組んだ 』(鈴木荘一 著)スターリンは、敵同士を戦わせて最大利得を得るべく、蔣介石・ルーズベルトをそそのかして日本を攻撃させ、日中戦争・日米戦争を仕組んだ。日本の政財界が親日家と誤解して多額の資金を提供した蔣介石は、スターリンの掌に握られた生卵のように操られ、共産ソ連の手先となって抗日戦に走り、和平の糸口はつかめなかった。 日本は中国に侵略戦争などしていない。蔣介石を信じた結果、スターリンの罠に嵌まって、引きずり込まれただけだ。謝罪し続ける日本政府の無知。 |

(ⅰ) ロシア革命と米国のルーズベルト大統領

1918年1月、レーニンは武力で議会を閉鎖してボリシェヴィキによる一党独裁体制を確立し、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国の成立が宣言され、世界初の共産主義国家が樹立された。なおボリシェヴィキはソ連共産党と改称し、首都はペトログラードからモスクワに移った。

ソ連は、1918年3月にトロツキーを外務人民委員としてドイツとブレスト・リトフスク条約を締結して単独講和し、第一次世界大戦から撤兵した。

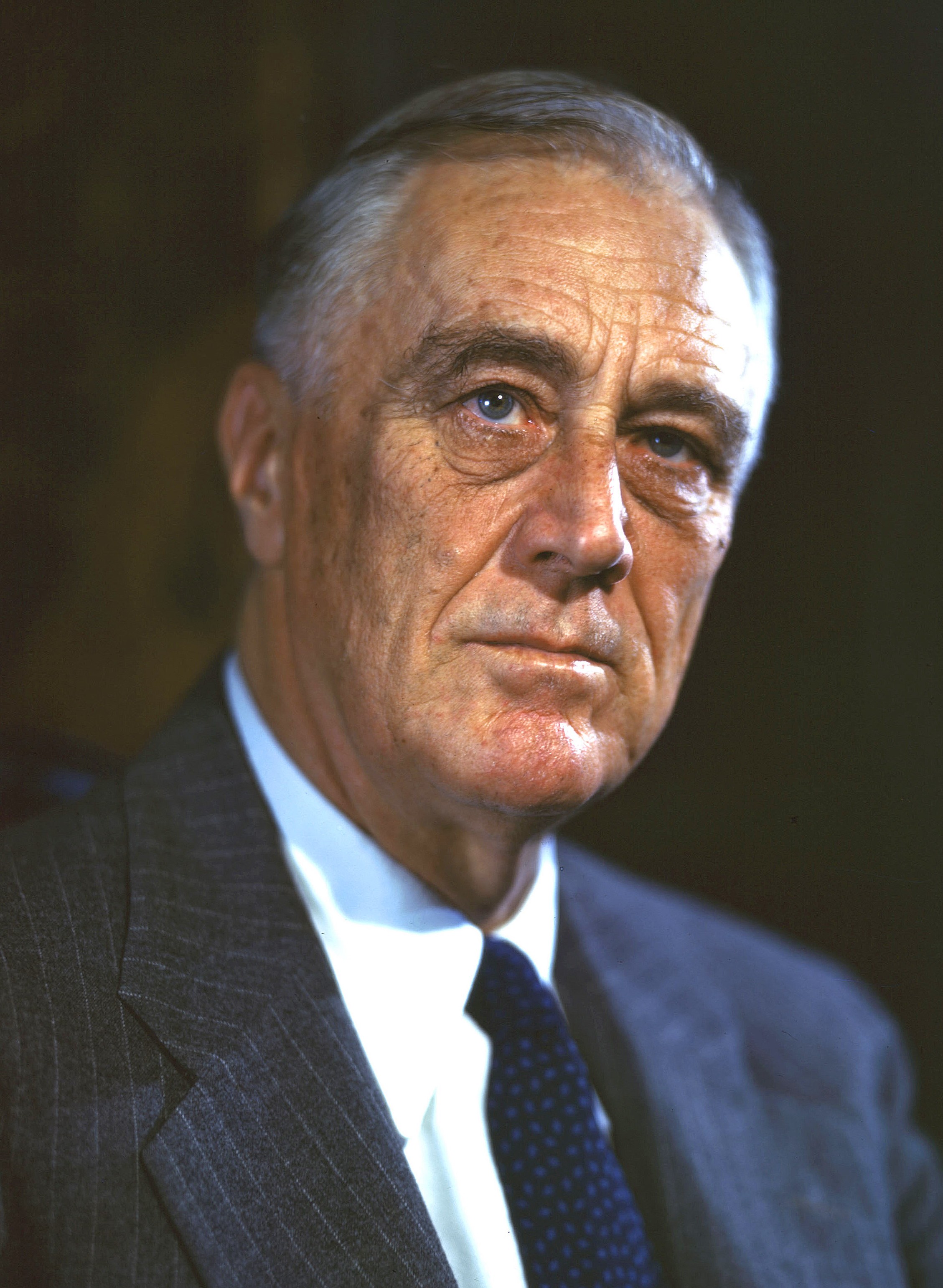

また、ロシア革命が進行するにつれ、ボリシェヴィキとの対立において、組織のゆるさが災いして統一した政策を打ち出すことができなかったメンシェヴィキの指導者らはトロツキーから罵られ、1923年頃以降になってアメリカなどへ亡命した。このアメリカに亡命した彼らの思潮は、ルーズベルト大統領(左図)に採用され、ルーズベルトは共産ソ連及び中国の共産主義者と連合して日本の軍事的征服を果たすことになるのである。

また、ロシア革命が進行するにつれ、ボリシェヴィキとの対立において、組織のゆるさが災いして統一した政策を打ち出すことができなかったメンシェヴィキの指導者らはトロツキーから罵られ、1923年頃以降になってアメリカなどへ亡命した。このアメリカに亡命した彼らの思潮は、ルーズベルト大統領(左図)に採用され、ルーズベルトは共産ソ連及び中国の共産主義者と連合して日本の軍事的征服を果たすことになるのである。(ⅱ) ソ連の協力に傾注した孫文と蔣介石

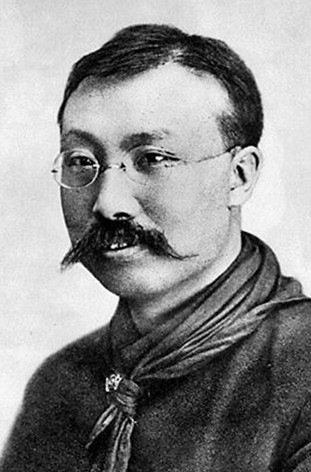

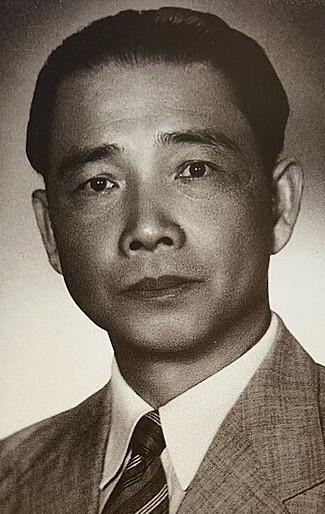

孫文(左図)は漢民族の客家である。孫文は、兄の居たハワイで欧米の教育を受け、「清」が清仏戦争(1884年8月~1885年4月)でフランスに敗北した頃から「清」の打倒を夢想するようになった。1894年(明治27年)にハワイで興中会を組織し、「清」が1895年(明治28年)に日清戦争で日本に敗れると、広州で清打倒の武装蜂起(広州蜂起)を企てたが頓挫し、日本へ亡命した。そこで孫文の唱えた「滅満興漢」とは、下記のような漢民族の民族的征服願望に過ぎなかった。

孫文(左図)は漢民族の客家である。孫文は、兄の居たハワイで欧米の教育を受け、「清」が清仏戦争(1884年8月~1885年4月)でフランスに敗北した頃から「清」の打倒を夢想するようになった。1894年(明治27年)にハワイで興中会を組織し、「清」が1895年(明治28年)に日清戦争で日本に敗れると、広州で清打倒の武装蜂起(広州蜂起)を企てたが頓挫し、日本へ亡命した。そこで孫文の唱えた「滅満興漢」とは、下記のような漢民族の民族的征服願望に過ぎなかった。| 満洲民族の清を倒し、中国を漢民族が支配する国に戻したい。漢民族は、清の故郷であり満洲民族の土地である満洲も、蒙古族のモンゴルも、ウイグル族の新疆も、チベット族のチベットも支配したい。そのためには何でも利用する。(『日中戦争はスターリンが仕組んだ』p42) |

1921年(大正10年)7月に中国共産党が上海で結成され、李大釗(左図)らが中国共産党に参画。中国共産党はコミンテルンの強力な指導下にあった。

1921年5月に第二次広東軍政府大総統に就任した孫文が、12月に北伐を宣言すると、コミンテルン代表マーリン(本名は J. スネーブリート)が孫文を訪ねて、中国共産党との国共合作を進言。李大釗は孫文と会談して、中国共産党員のまま国民党に入党した。

1921年(大正10年)7月に中国共産党が上海で結成され、李大釗(左図)らが中国共産党に参画。中国共産党はコミンテルンの強力な指導下にあった。

1921年5月に第二次広東軍政府大総統に就任した孫文が、12月に北伐を宣言すると、コミンテルン代表マーリン(本名は J. スネーブリート)が孫文を訪ねて、中国共産党との国共合作を進言。李大釗は孫文と会談して、中国共産党員のまま国民党に入党した。

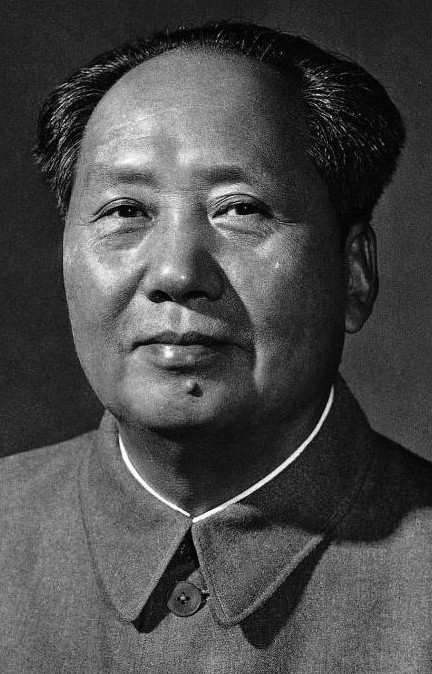

さらに孫文とソ連代表ヨッフェ(右図)が1923年(大正12年)1月に孫文・ヨッフェ共同宣言を発表してソ連からの援助を確認。孫文は同年2月に第三次広東軍政府の大元帥に就任し、同年10月に国民党を改組したとき、5人の改組委員の1人に中国共産党の李大釗を任命し、中国国民党最高顧問としてコミンテルン工作員ボロジンを迎えた。中国国民党第一回全国代表者会議(大正13年1月に広東にて)が開かれると、孫文は中国国民党の永世総理となり、中央執行委員24人には李大釗ら3名の中国共産党員が、中央執行員候補17名には毛沢東(左図)ら7名の中国共産党員が選出された。中国国民党と中国共産党の「第一次国共合作」である。

さらに孫文とソ連代表ヨッフェ(右図)が1923年(大正12年)1月に孫文・ヨッフェ共同宣言を発表してソ連からの援助を確認。孫文は同年2月に第三次広東軍政府の大元帥に就任し、同年10月に国民党を改組したとき、5人の改組委員の1人に中国共産党の李大釗を任命し、中国国民党最高顧問としてコミンテルン工作員ボロジンを迎えた。中国国民党第一回全国代表者会議(大正13年1月に広東にて)が開かれると、孫文は中国国民党の永世総理となり、中央執行委員24人には李大釗ら3名の中国共産党員が、中央執行員候補17名には毛沢東(左図)ら7名の中国共産党員が選出された。中国国民党と中国共産党の「第一次国共合作」である。 孫文は、この革命の途上となる1925年(大正14年)、「革命未だならず」と遺言して病死した。

孫文は、この革命の途上となる1925年(大正14年)、「革命未だならず」と遺言して病死した。蔣介石は1919年(大正8年)以降、孫文の親ソ方針に従ってロシア語を学び『共産党宣言』や『マルクス概要』などを読んだ。その後、1923年(大正12年)8月、蔣介石はソ連へ赴いてモスクワでソ連赤軍の父トロツキー(右図)から赤軍の実情を学んだ。

共産ソ連の援助により、ソ連赤軍将校を模範とした革命軍将校育成のため1924年(大正13年)に黄埔軍官学校が広州に設立されると、モスクワから帰国した蔣介石が校長に、周恩来(左図)が政治部主任に、葉剣英(右図)が教授部副主任に就任した。

共産ソ連の援助により、ソ連赤軍将校を模範とした革命軍将校育成のため1924年(大正13年)に黄埔軍官学校が広州に設立されると、モスクワから帰国した蔣介石が校長に、周恩来(左図)が政治部主任に、葉剣英(右図)が教授部副主任に就任した。以来、中国国民党に対するコミンテルンの援助はますます積極的になり、軍費・武器の提供はもとより、ボロジンほか数十名の軍事顧問・政治顧問が派遣され、コミンテルンの影響力が強化された。

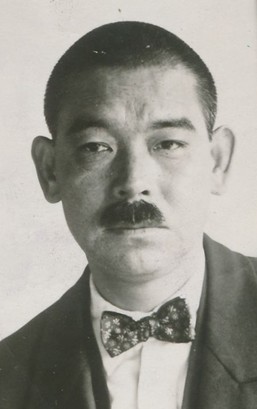

孫文が死去(大正14年3月)すると、広東軍政府は同年(1925年)7月に衣替えして国民政府となり、孫文の側近で最大実力者だった国民党左派の汪兆銘(右図)が政府主席に就任。国民党左派と中国共産党の連立政権となった。

孫文が死去(大正14年3月)すると、広東軍政府は同年(1925年)7月に衣替えして国民政府となり、孫文の側近で最大実力者だった国民党左派の汪兆銘(右図)が政府主席に就任。国民党左派と中国共産党の連立政権となった。<参照>

・ 中国の国共合作

(ⅲ) ソ連の尖兵モンゴル人民共和国と満洲建国

ロシア革命で成立したソ連は、その存在を確保する立場から、ソ連の周辺地域に軍事的支配権を確立しようとした第一歩がモンゴルへの進出だった。革命後の混乱を乗り切り国際政治の新たな担い手として登場したソ連・コミンテルンの膨張は、まず最初に蒙古と支那へ向かい、モンゴルの直接支配と、支那の間接支配を目指した。

とくに蒙古では、ロシア革命7年後の1924年(大正13年)、ソ連の援助と働きかけを受けたモンゴル人民革命党がソ連の保護国としてソ連を手本としたモンゴル人民共和国を建国した。

モンゴル人民共和国は、ソ連・コミンテルンの指導により、1928年(昭和3年)以降、遊牧民から私有家畜を没収しての牧畜集団化、富裕層の排除、仏教禁圧など急進的な社会主義政策を断行。これに抵抗する遊牧民・富裕層・仏教僧らを粛清・虐殺した。さらにモンゴル人民共和国はスターリンの意向のもと、1936年(昭和11年)にはソ連を模したモンゴル秘密警察を組織し、1937年(昭和12年)にソ連軍第57特別軍団の大規模進駐を受容。スターリン粛清をまねた大粛清により役人・軍人・富豪・僧侶など約4万人を処刑したのである。そしてソ連の保護国としてのモンゴル人民共和国は軍事力強化に邁進し、ソ連の尖兵として軍事的膨張の先鋒となった。

当時、満洲へ入ったソ連秘密工作員の地下活動が猛威を振るい、共産主義・赤化思想が満洲全域に浸透し、さらに匪賊の働きも活発となった。これらの事により関東軍は、ソ連が共産勢力を扶植したうえ張学良打倒などを口実に満洲全域へ軍事侵攻する事態を懸念し、満洲での共産主義の広がりに危機感を招いた。そのためソ連の保護国モンゴル人民共和国を先鋒とするソ連軍の南進に備えて、共産主義の防波堤としての満洲国を建国し、満洲人民の福利を向上させ貧困を克服して共産主義の浸透を防ごうとしたのである。

③ 図られた日中戦争

(ⅰ) 南京城陥落

1937年(昭和12年)8月13日、中華民国軍と日本軍の衝突は上海へ飛び火し、第二次上海事変が日中戦争の始動点として勃発した。

満洲事変・満洲建国は、石原莞爾がソ連に対する防共国防国家建設のため行った。そして、日中戦争は、赤軍大粛清で弱体化した共産ソ連・コミンテルンが、日ソ戦を避けるべく、日本陸軍の矛先を支那へ転じさせる目的で仕組んだものである。即ち、満洲事変と日中戦争は、共産ソ連・コミンテルン・スターリンの動向という観点から見れば、性質がまったく真逆な戦争なのである。

一方、昭和天皇は積極策をご選択なされ、南京攻略について奉勅命令を下された。奉勅命令とは大日本帝国憲法下の天皇の統帥権に基づき発せられた天皇勅裁の命令であり、最高統帥者としての天皇の「勅」(直接的意思のこと)を陸軍参謀長・海軍軍令部長が奉じて支那方面軍司令官や連合艦隊司令長官や戒厳令司令官など部隊指揮官に伝える最重要命令である。即ち、天皇が統帥大権によって下す絶対命令のことである。

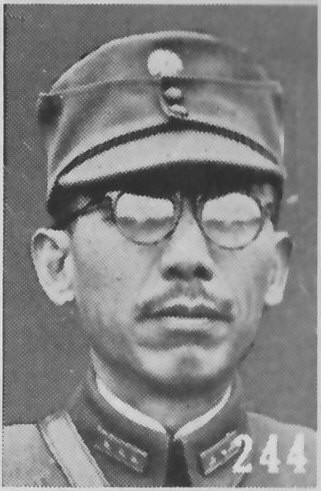

日本陸軍は1937年(昭和12年)12月1日に大陸令が下されて、12日後の12月13日に南京をおとした(南京戦)。既に11月16日には蔣介石の全官庁撤退命令により公務員・警官が南京から脱出。蔣介石夫妻は、12月7日、南京防衛司令官唐生智(左図)に南京死守を厳命したうえ、飛行機で南京を脱出した。

日本陸軍は1937年(昭和12年)12月1日に大陸令が下されて、12日後の12月13日に南京をおとした(南京戦)。既に11月16日には蔣介石の全官庁撤退命令により公務員・警官が南京から脱出。蔣介石夫妻は、12月7日、南京防衛司令官唐生智(左図)に南京死守を厳命したうえ、飛行機で南京を脱出した。 12月12日の昼頃、日本軍が中華門(右図)の一部を占領して城壁を登り始めると、支那兵の一部は逃亡を開始し、蔣介石軍の瓦解が始まった。同日夜8時頃、南京防衛司令官唐生智は部下に陣地死守を厳命したうえ、自分自身はボートで揚子江を渡って逃亡した。

12月12日の昼頃、日本軍が中華門(右図)の一部を占領して城壁を登り始めると、支那兵の一部は逃亡を開始し、蔣介石軍の瓦解が始まった。同日夜8時頃、南京防衛司令官唐生智は部下に陣地死守を厳命したうえ、自分自身はボートで揚子江を渡って逃亡した。そして遂に、12月13日夕方に南京城は陥落し、12月17日に陸海軍による入城式が挙行された。延安で高見の見物を決め込んでいた中国共産党にとって、蔣介石が敗れたことは小気味の良いことだったらしく、毛沢東は南京陥落を聞くと大喜びして祝杯をあげたと言われている。

<参照>

・「南京大虐殺30万人説」 日本にも歴史〝ねじ曲げ〟放置した重い責任 元兵士証言から浮かぶ歴史の真実

・ 南京城攻防戦

・「1937南京」日米中歴史戦完結 (近現代史研究家・ジャーナリスト 水間政憲 : PDF / 本サイト)

(ⅱ) ソ連の満洲侵攻

1937年(昭和12年)7月7日に発生した盧溝橋事件の12日後(7月19日)に、蔣介石の指示を受けた国民党常務委員陳立夫がソ連大使ボゴモロフと会談し、軍事支援を要請。さらに蔣介石は参謀次長楊杰をモスクワへ派遣。楊杰は、11月11日にスターリンと会談し、ソ連の対日開戦時期を問うた。しかしスターリンは、即時参戦に慎重で、ソ連参戦を切望する蔣介石は、さらに11月30日、スターリンに打電して、ソ連の即時対日参戦を要求した。しかしスターリンは、武器は供与するが、出兵しないとの姿勢を貫いた。

ソ連赤軍はトハチェフスキー元帥銃殺(1937年)から始まる赤軍大粛清で破滅状態に陥ったので、スターリンはかつてのシベリア出兵のように満洲の関東軍がソ連領内へ侵入することを怖れ、日本陸軍の矛先をソ連から支那へ転じさせる目的で、コミンテルン支部である中国共産党に盧溝橋事件を起こさせたのである。

スターリンは、ソ連軍の満洲侵攻に踏み切る前、関東軍の実力を試すべく威力偵察を試みた。これが1938年(昭和13年)7月11日に発生した張鼓峰事件である。張鼓峰付近は満洲国とソ連の国境地帯で、豆満江の東側に張鼓峰という小山(標高149メートル)があった。満洲国とソ連の国境について詳細合意は未成立だった。

1938年(昭和13年)7月11日、ソ連兵約40人が張鼓峰山頂を超えて侵入し、西側斜面に陣地を構築。さらに7月29日、ソ連兵約80人が張鼓峰北方2キロ地点で、満洲国領内へ侵入した。そこで日本の朝鮮第19師団は、7月31日、ソ連軍に反撃し、張鼓峰山頂を占領確保し日本軍の勝利となった。

その後、ソ連は一段と戦備を強化して、1939年(昭和14年)5月11日、ノモンハン事件を起こした。ノモンハン事件とは、ソ連の保護国であるモンゴル人民共和国と、日本の保護国である満洲国との国境紛争である。ノモンハンにはハルハ河の東岸にハルハ河の水源となる広大な牧草地(東西20キロ、南北70キロ)があった。ソ連と日本は近代思想に基づき「ハルハ河が国境」と考えていたが、遊牧を生業とするモンゴル人は「ハルハ河の水源である牧草地までがモンゴル領」と主張した。ソ連はモンゴル人の主張を受容し、牧草地の領域を巡って満洲国との国境紛争が生じたのである。

その後、ソ連は一段と戦備を強化して、1939年(昭和14年)5月11日、ノモンハン事件を起こした。ノモンハン事件とは、ソ連の保護国であるモンゴル人民共和国と、日本の保護国である満洲国との国境紛争である。ノモンハンにはハルハ河の東岸にハルハ河の水源となる広大な牧草地(東西20キロ、南北70キロ)があった。ソ連と日本は近代思想に基づき「ハルハ河が国境」と考えていたが、遊牧を生業とするモンゴル人は「ハルハ河の水源である牧草地までがモンゴル領」と主張した。ソ連はモンゴル人の主張を受容し、牧草地の領域を巡って満洲国との国境紛争が生じたのである。この紛争は、駐ソ大使東郷茂徳と外務人民委員モロトフとの間で、9月15日に日ソ両軍の占領地を停戦ラインとする停戦協定が成立。国境はソ連・モンゴル主張のハルハ河東岸の牧草地までをモンゴル領と確定し、国境紛争としてはソ連・モンゴル側の勝利となった。

<参照>

・ ノモンハン=ハルハ河紀行 大西夏奈子

(ⅲ) 日米開戦

張鼓峰事件・ノモンハン事件の発生でソ連軍の脅威が再認識され、日本軍は支那軍とソ連軍に挟撃される苦境に陥ってしまった。そこで、外相松岡洋右(左図)が剛腕で海相及川古志郎の反対を押しきり、御前会議で枢密院議長原嘉道の反対を押しきり、枢密院で枢密顧問官深井英五、石塚英蔵、石井菊次郎の反対を押し切って、1940年(昭和15年)9月27日、「日独伊三国同盟」に調印した。

張鼓峰事件・ノモンハン事件の発生でソ連軍の脅威が再認識され、日本軍は支那軍とソ連軍に挟撃される苦境に陥ってしまった。そこで、外相松岡洋右(左図)が剛腕で海相及川古志郎の反対を押しきり、御前会議で枢密院議長原嘉道の反対を押しきり、枢密院で枢密顧問官深井英五、石塚英蔵、石井菊次郎の反対を押し切って、1940年(昭和15年)9月27日、「日独伊三国同盟」に調印した。するとアメリカは反発して選抜徴兵法(「アメリカの徴兵制の歴史」参照)を成立させ、日米関係がにわかに緊迫化した。緊迫した日米関係を改善すべく、アメリカ郵政長官フランク・C・ウォーカーの慫慂により、陸軍省軍事課長岩畔豪雄大佐が訪米して駐米大使野村吉三郎と協議し、駐米日本大使館・アメリカ国務省も関与して日米諒解案が作成された。この諒解案は、

- 全ての国家の領土保全と主権尊重

- 他国に対する内政不干渉

- 通商を含めた機会均等

- 平和的手段によらぬ限り太平洋の現状維持

日米諒解案は1941年(昭和16年)4月18日に日本へ打電され、近衛文麿首相と陸海軍は受諾を決定した。しかし、対米強硬路線を採ってきた松岡外相が、政府内で孤立したミーイズム(自己愛中心主義)的な不満から、日米諒解案受諾に絶対反対を唱えた。アメリカは松岡外相の更迭を要求したが日本はそれに応じず、6月21日頃には日米諒解案は自然消滅した。そのためアメリカは、1941年(昭和16年)8月1日に対日石油輸出の全面禁止に至った。加えて、日本人が米国に持つ資産の凍結も実行したことで日本は窮地に陥り、日米は1941年(昭和16年)12月8日未明に日本の真珠湾攻撃によって開戦となり、同日正午に宣戦の詔書が下された。

<参照>

・ 昭和16年(1941年)3月12日 松岡外務大臣、ソ連経由でドイツ、イタリア訪問

・ 日米交渉

・ 歴史に学ぶ経済制裁、なぜ日中・日米戦争を止められなかったのか?

| ≪ 中国の国共合作 | <トップ> | 日本敗戦後の2つの悲劇 ≫ |