■ 第三章 第四節 メシヤ再降臨準備時代の幕開け

b. ヘーゲル弁証法の正しい理解

1. ヘーゲル弁証法

(1) ヘーゲル (1770年8月27日~1831年11月14日) ドイツ観念論

① ヘーゲル右派と左派

シュトラウスの『イエスの生涯』は、ヘーゲル哲学の立場に立って書かれたもので、聖書の福音書に対する批判と、キリストの人格論(キリスト論)が主な特徴である。

ところで、ヘーゲル哲学では、神が精神であり、また人間も精神なのであるから、神と人間とは即時的には異なるものではないとして、神は、有限のそとに、すなわち自然と人間精神とを神御自身の外化として定立しているとしている(このことは、「メシヤ再降臨準備時代の幕開け」のところで、理念の自己疎外または自己否定と表現されている)。そしてこの外化から神は、ふたたび永遠へと、自己自身との統一へと還るとしました。こうして、真実性をもたない人間と、現実性をもたない無限な精神としての神が統一された人間の精神(絶対精神)こそが真実であり現実的であるとして、このような人間を神人と称しました。この神と人間の統一は、神の側からの啓示、人間の側からの畏敬という交渉がおこなわれて成されるとしたのである。ヘーゲルにとって、このような神人こそイエス・キリストであった。

これに対してシュトラウスは、神と人間との統一は、宗教において明らかであり、神が人間であるという真理を宗教としてもつほどに人類が成熟したときに、神人統一という真理は、感性的確実性という仕方で、つまり俗人にも理解できる仕方で現れてくるとしたのです。そして、眼前にあらわれる神としてとらえられるある人間個体が登場すると、神が人間に外化する必然的ではあるが、神の人間化こそ真実であるととらえたのです。

シュトラウスの『イエスの生涯』はヘーゲル哲学思想の所産であり、直接ヘーゲル学派の分裂を導き、その結果として現れたヘーゲル左派のなかから、さらに、マルクス主義、唯物史観、社会科学といわれるものが生まれてきました。また、シュトラウスの歴史哲学は、マルクスとエンゲルスの歴史観において完成される歴史認識の先駆となったのです。

<参照>

・ シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条 (明治大学名誉教授 大井正:本サイト・PDF)

福音書の中の全歴史を史実して受け入れるべきであるとしたのが右派、部分的には受け入れられるとしたのが中央派、まったく受け入れるべきではないとしたのが左派とされています。ヘーゲル左派はしだいに唯物論的な実践的な立場となって、国家批判への道を進み始めるようになります。

(2) ヘーゲル弁証法

ヘーゲル弁証法は、当時のキリスト教の腐敗の中で、キリスト教とその神の存在を理論的に正統づける画期的な内容でしたが、すでに “時” の流れを食い止めることは出来ず、またそれを押し戻すような変化も当時のキリスト教には見いだせませんでした。ヘーゲルの弁証法に対して、必然的なごとくに左派が生じて共産主義の台頭までに至ったのです。

その様な意味で、ヘーゲル弁証法を詳細に論ずるよりは、そのポイントを分かりやすくしながら、どの様に変化してそこに至ったのかを見ながらその問題点を考えていきます。

① 正反合

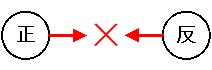

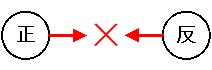

ヘーゲルは、対立するその存在を認めて受け入れるところから始まります。

ヘーゲルは、対立するその存在を認めて受け入れるところから始まります。

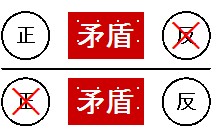

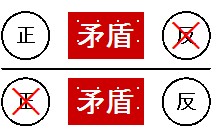

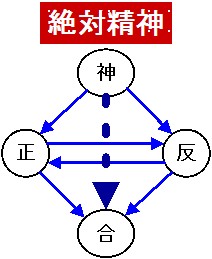

次に、その対立する相手から “矛盾” を引き出し、その “矛盾を受け入れて(=自己を否定して)” 更に “高次の立場に発展した新しい存在” として成長していくとしています。この 〝矛盾の統一” という背後には、“対立する存在を克服する” と言う「一種の闘争的概念」が含まれています。

次に、その対立する相手から “矛盾” を引き出し、その “矛盾を受け入れて(=自己を否定して)” 更に “高次の立場に発展した新しい存在” として成長していくとしています。この 〝矛盾の統一” という背後には、“対立する存在を克服する” と言う「一種の闘争的概念」が含まれています。

ところで「正」と言うのは「反」が存在した上で、その「反」に対して「正」と言えるのですから、自らを「正」と言った時に「反」の存在を認めていることになります。決してその存在を否定しているものではありません。「正」の考え方や、その行動様式などが違うことによって「反」と表現されているにすぎません。

ところで「正」と言うのは「反」が存在した上で、その「反」に対して「正」と言えるのですから、自らを「正」と言った時に「反」の存在を認めていることになります。決してその存在を否定しているものではありません。「正」の考え方や、その行動様式などが違うことによって「反」と表現されているにすぎません。

しかし、ヘーゲル弁証法の様に、それらの反する存在を「合」として結びつけるには、両者にとっての “一定の共通事実” としての「中心軸」がなければなりません。

② 絶対精神

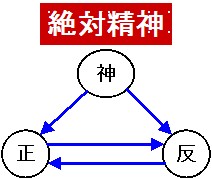

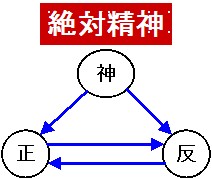

ところがヘーゲルは、神の存在を「絶対精神」としましたが、左図の様に、「正」と「反」の共通の中心軸としてはとらえませんでした。

ところがヘーゲルは、神の存在を「絶対精神」としましたが、左図の様に、「正」と「反」の共通の中心軸としてはとらえませんでした。

ヘーゲルは左図の様に、「正」と「反」を一つに調和した発展としてではなく、「正」が「反」を克服して従わせた新しい「正」の発展を唱えたのです。

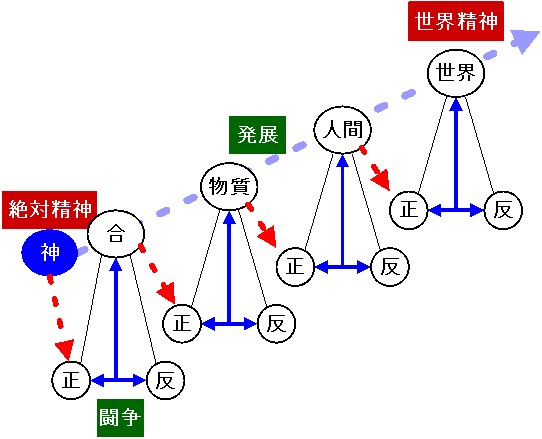

ヘーゲルは、神を「絶対精神」である「正」として、神自体が矛盾を内包していて、その矛盾を克服することによって神自体が発展してきたと考えます。

ヘーゲルは、神を「絶対精神」である「正」として、神自体が矛盾を内包していて、その矛盾を克服することによって神自体が発展してきたと考えます。

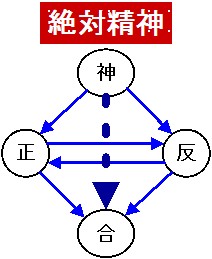

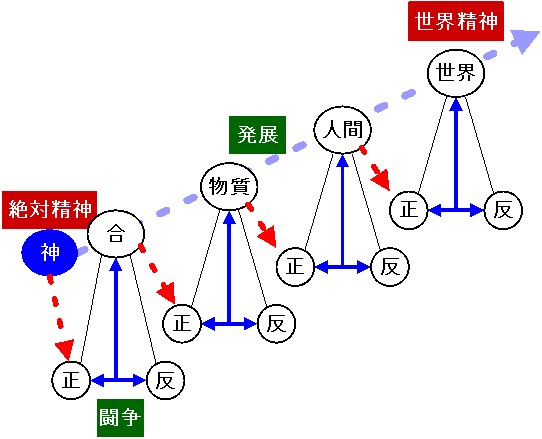

その発展が積み重なるとある時変化をきたす「量的変化の質的変化への転化」が起こるとして、無形なものから有形な物質として、物質が生物となり、生物が人間となり、人間が世界を形成し、最後には神は「絶対精神」から「世界精神」としての理想として完結するとしています(左図)。

こうしたヘーゲル弁証法は、当時のキリスト教の矛盾をあたかも正当化するかのような画期的な理論として脚光を浴びましたが、同時に唯物論や共産主義と言った『無神論』を体系化させるきっかけとなり、キリスト教にとっては墓穴を掘る結果となってしまったことは次の『原理講論』の序論の一節を思わされます。

(3) ヘーゲル弁証法の核心

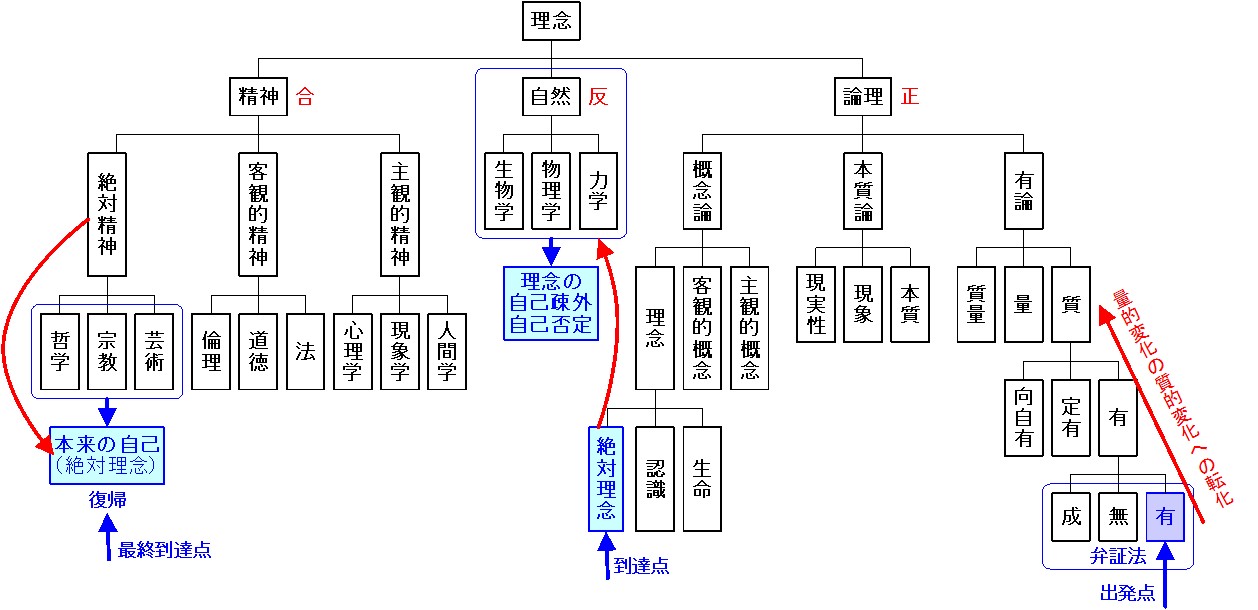

ここで注意しなければならないのは、「正反合」とは、白色(正)と黒色(反)を混ぜ合わせると、灰色(合)となるような単純なものではありません。むしろ、黒色(反)の中に白色(正)を滴り落とすと、その白さが際立つ(合)と言ったほうが「正反合」に適するかもしれません。ここでの、先に述べた「メシヤ再降臨準備時代の幕開け」で使用した図に付け加えたもの(上図)で説明してみましょう。

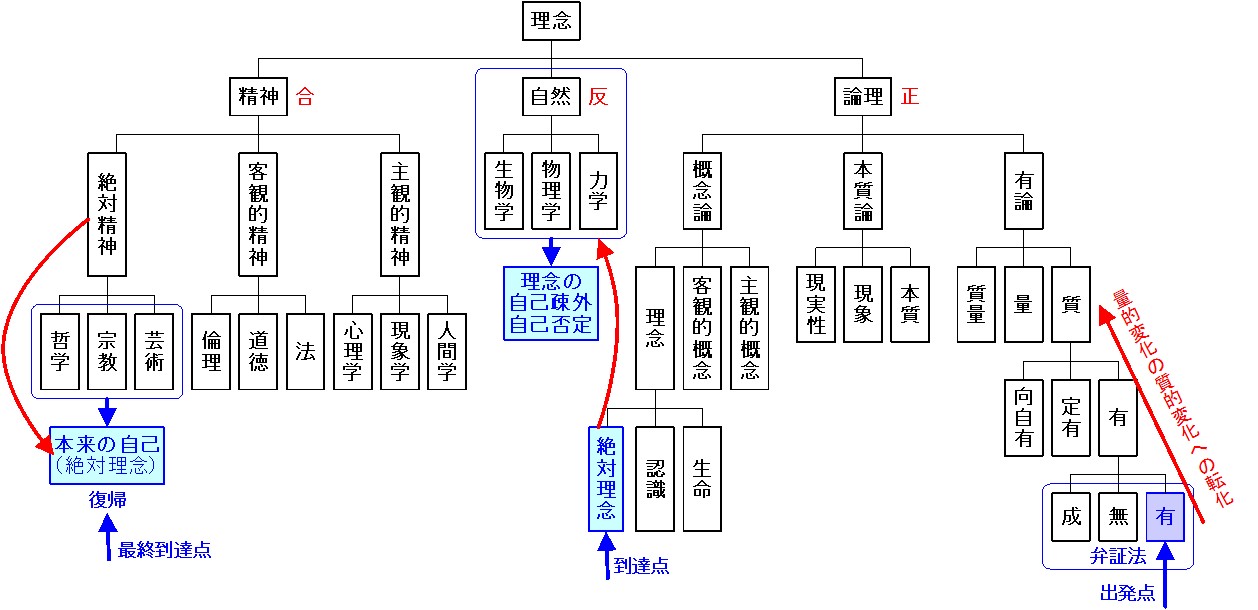

上図右における、有―無―成の弁証法によって「成」は高次の「有」となります。この弁証法を繰り返すと、「量的変化の質的変化への転化」によって「有」は「質」となり、「質量」となって「理念」に変化し「絶対理念」に至るとしています。これは、「漠然とした有」が事実として展開する現象によって様々な取捨選択が成され「より明確な概念としての理念」となって、さらに「不変的理念」(絶対理念)となるとしています(上図中央)。

次に『自然』としての「反」となります。『統一思想要綱』から下記の部分を引用します。

ヘーゲルは神を「絶対精神(理念)」として、イエス・キリストを「神が受肉して人間になった」と主張しました。これは、正―反―合の弁証法を正しく通過すれば、誰しもがキリストに成れるとし、それを保証する国家が形成されるべきとして、この国家を 〝理性国家” と呼びました。これは、ヘーゲルのキリスト教に対する篤信的姿勢によるものですが、批判し反対する者にも犠牲覚悟で対話を試みようとした初代教会のような愛が消え、権威主義と利権のみを追求したキリスト教を痛烈に批判した内容でもあったのです。

ここで問題となるのが、人間の力では如何ともしがたい『自然』の力を「反」として捉えることによって、『自己』としての「正」が『自然』(「反」)と向き合い対話することの必要性について説いています。ここでいう『自然』は 〝森羅万象としての自然そのもの” ではなく、〝自然の背後にある「疎外された理念」” を指しています。

人間は『自然』の厳しさに直面しなければならない現実的環境の中で、自らの力ではどうにもならないものであっても、それを克服しようと努力するからこそ得ることのできる確信的理念があるとしました。ヘーゲルはそこに至るまでに『自然』に対する無力さを実感することを自己否定と表現し、またそこから得られる確信的理念こそが 〝理念の自己疎外” を弁証法によって取り戻すことができた発展と捉え、弁証法の重要性を力説したのです。この様な『自然』に対する認識は最も東洋的な自然観ですが、当時の西洋社会ではこのような自然観を理解することは極めて困難といえました。また、理念を人間から『自然』の中に疎外したのは神であり、そこから得られる理念こそ弁証法によってのみ得られる最も中心的なものであるとしています。さらに、主観的で客観的な、そして哲学的体系付けをして絶対理念の確立となるからこそ、意図して神は理念を人間から人間のために『自然』の中に疎外したと考えた核心的な部分があるのです。

<参照>

・ 弁証法

b. ヘーゲル弁証法の正しい理解

1. ヘーゲル弁証法

(1) ヘーゲル (1770年8月27日~1831年11月14日) ドイツ観念論

ヘーゲルは、「神が受肉して人間になった」という神人観こそキリスト教義の核心であると考えた。そして、彼は宗教が表象としてとらえた神人を彼は概念として一般化したのであった。「ヘーゲルにとってはキリスト教と(ヘーゲル)哲学とは内容的には別のものではなく、ただ表象と概念という形式上の区別があるだけ」であったのである。したがって「神が受肉してイエスになった」というキリスト教の教義は、これを哲学的に一般化(概念化)して、「神は人間を通じて自己を実現する」と表現することができるし、「人間を通じて絶対理念が自己を展開する」というヘーゲルの哲学的表現が可能となるのである。(『共産主義の終焉』p12)

ヘーゲルは、「神が受肉して人間になった」という神人観こそキリスト教義の核心であると考えた。そして、彼は宗教が表象としてとらえた神人を彼は概念として一般化したのであった。「ヘーゲルにとってはキリスト教と(ヘーゲル)哲学とは内容的には別のものではなく、ただ表象と概念という形式上の区別があるだけ」であったのである。したがって「神が受肉してイエスになった」というキリスト教の教義は、これを哲学的に一般化(概念化)して、「神は人間を通じて自己を実現する」と表現することができるし、「人間を通じて絶対理念が自己を展開する」というヘーゲルの哲学的表現が可能となるのである。(『共産主義の終焉』p12)

|

- ・ 1807年、「精神現象学」を出版。

-

観念論の立場にたって意識から出発し、弁証法によって次々と発展を続けることによって現象の背後にある物自体を認識し、主観と客観が統合された絶対的精神になるまでの過程を段階的に記述したものです。精神現象学とは「意識」を問題とする哲学で、次の三段階を要します。

つまり、「感性的意識」から「知覚」、つまり、感覚的(あいまい)な意識から「知覚」としての具体的意識になると、それが “何であるか” という「悟性」による明確な認識へと「それ」への理解が深まって行きます。さらにそれを認識している「我(自己」を自覚して、自分が「これ」を認識しているという明確な「自己意識」が生じます。そのことによって「それ」が他者にもそれが明確に認識され、互いの「理性」によってそれへの認識が共有されることで、一歩発展した自己を認識出来るとしました。

- ・ 1821年、「法哲学要綱」を出版。

- 客観的精神とは “家族” や “市民社会”、“国家” などの自由な人間の行為により生み出される精神の客観態であるとしました。たとえば、『家族』とは “愛情” や “感覚” という「形式」における “主体” と “客体” の統一の段階であるとし、…『市民社会』は市場においてもたらされる “欲望に基づく労働の体系” であるとし、…『国家』は “市民社会の欲望の体系を包摂” しながら立法権や執行権、君主権を用いて普遍性を現実化させるために市民社会の利己性を監視するとしました。

① ヘーゲル右派と左派

|

シュトラウスの『イエスの生涯』は、ヘーゲル哲学の立場に立って書かれたもので、聖書の福音書に対する批判と、キリストの人格論(キリスト論)が主な特徴である。

ところで、ヘーゲル哲学では、神が精神であり、また人間も精神なのであるから、神と人間とは即時的には異なるものではないとして、神は、有限のそとに、すなわち自然と人間精神とを神御自身の外化として定立しているとしている(このことは、「メシヤ再降臨準備時代の幕開け」のところで、理念の自己疎外または自己否定と表現されている)。そしてこの外化から神は、ふたたび永遠へと、自己自身との統一へと還るとしました。こうして、真実性をもたない人間と、現実性をもたない無限な精神としての神が統一された人間の精神(絶対精神)こそが真実であり現実的であるとして、このような人間を神人と称しました。この神と人間の統一は、神の側からの啓示、人間の側からの畏敬という交渉がおこなわれて成されるとしたのである。ヘーゲルにとって、このような神人こそイエス・キリストであった。

これに対してシュトラウスは、神と人間との統一は、宗教において明らかであり、神が人間であるという真理を宗教としてもつほどに人類が成熟したときに、神人統一という真理は、感性的確実性という仕方で、つまり俗人にも理解できる仕方で現れてくるとしたのです。そして、眼前にあらわれる神としてとらえられるある人間個体が登場すると、神が人間に外化する必然的ではあるが、神の人間化こそ真実であるととらえたのです。

シュトラウスの『イエスの生涯』はヘーゲル哲学思想の所産であり、直接ヘーゲル学派の分裂を導き、その結果として現れたヘーゲル左派のなかから、さらに、マルクス主義、唯物史観、社会科学といわれるものが生まれてきました。また、シュトラウスの歴史哲学は、マルクスとエンゲルスの歴史観において完成される歴史認識の先駆となったのです。

<参照>

・ シュトラウス著『イエスの生涯』における神話と教条 (明治大学名誉教授 大井正:本サイト・PDF)

福音書の中の全歴史を史実して受け入れるべきであるとしたのが右派、部分的には受け入れられるとしたのが中央派、まったく受け入れるべきではないとしたのが左派とされています。ヘーゲル左派はしだいに唯物論的な実践的な立場となって、国家批判への道を進み始めるようになります。

(2) ヘーゲル弁証法

ヘーゲル弁証法は、当時のキリスト教の腐敗の中で、キリスト教とその神の存在を理論的に正統づける画期的な内容でしたが、すでに “時” の流れを食い止めることは出来ず、またそれを押し戻すような変化も当時のキリスト教には見いだせませんでした。ヘーゲルの弁証法に対して、必然的なごとくに左派が生じて共産主義の台頭までに至ったのです。

その様な意味で、ヘーゲル弁証法を詳細に論ずるよりは、そのポイントを分かりやすくしながら、どの様に変化してそこに至ったのかを見ながらその問題点を考えていきます。

① 正反合

ヘーゲルは、対立するその存在を認めて受け入れるところから始まります。

ヘーゲルは、対立するその存在を認めて受け入れるところから始まります。 次に、その対立する相手から “矛盾” を引き出し、その “矛盾を受け入れて(=自己を否定して)” 更に “高次の立場に発展した新しい存在” として成長していくとしています。この 〝矛盾の統一” という背後には、“対立する存在を克服する” と言う「一種の闘争的概念」が含まれています。

次に、その対立する相手から “矛盾” を引き出し、その “矛盾を受け入れて(=自己を否定して)” 更に “高次の立場に発展した新しい存在” として成長していくとしています。この 〝矛盾の統一” という背後には、“対立する存在を克服する” と言う「一種の闘争的概念」が含まれています。 ところで「正」と言うのは「反」が存在した上で、その「反」に対して「正」と言えるのですから、自らを「正」と言った時に「反」の存在を認めていることになります。決してその存在を否定しているものではありません。「正」の考え方や、その行動様式などが違うことによって「反」と表現されているにすぎません。

ところで「正」と言うのは「反」が存在した上で、その「反」に対して「正」と言えるのですから、自らを「正」と言った時に「反」の存在を認めていることになります。決してその存在を否定しているものではありません。「正」の考え方や、その行動様式などが違うことによって「反」と表現されているにすぎません。しかし、ヘーゲル弁証法の様に、それらの反する存在を「合」として結びつけるには、両者にとっての “一定の共通事実” としての「中心軸」がなければなりません。

② 絶対精神

ところがヘーゲルは、神の存在を「絶対精神」としましたが、左図の様に、「正」と「反」の共通の中心軸としてはとらえませんでした。

ところがヘーゲルは、神の存在を「絶対精神」としましたが、左図の様に、「正」と「反」の共通の中心軸としてはとらえませんでした。ヘーゲルは左図の様に、「正」と「反」を一つに調和した発展としてではなく、「正」が「反」を克服して従わせた新しい「正」の発展を唱えたのです。

ヘーゲルは、神を「絶対精神」である「正」として、神自体が矛盾を内包していて、その矛盾を克服することによって神自体が発展してきたと考えます。

ヘーゲルは、神を「絶対精神」である「正」として、神自体が矛盾を内包していて、その矛盾を克服することによって神自体が発展してきたと考えます。その発展が積み重なるとある時変化をきたす「量的変化の質的変化への転化」が起こるとして、無形なものから有形な物質として、物質が生物となり、生物が人間となり、人間が世界を形成し、最後には神は「絶対精神」から「世界精神」としての理想として完結するとしています(左図)。

こうしたヘーゲル弁証法は、当時のキリスト教の矛盾をあたかも正当化するかのような画期的な理論として脚光を浴びましたが、同時に唯物論や共産主義と言った『無神論』を体系化させるきっかけとなり、キリスト教にとっては墓穴を掘る結果となってしまったことは次の『原理講論』の序論の一節を思わされます。

|

すべての人類の救済を標榜して、二〇〇〇年の歴史の渦巻の中で成長し、今や世界的な版図をもつようになったキリスト教の歴史を取りあげてみよう。ローマ帝国のあの残虐無道の迫害の中にあっても、むしろますます力強く命の光を燃え立たせ、ローマ人たちをして、十字架につけられたイエスの死の前にひざまずかせた、あのキリストの精神は、その後どうなったのであろうか。悲しいかな、中世封建社会は、キリスト教を生きながらにして埋葬してしまったのである。この墓場の中から、新しい命を絶叫する宗教改革ののろしは空高く輝きはじめたのであったが、しかし、その光も激動する暗黒の波を支えきることはできなかった。初代教会の愛が消え、資本主義の財欲の嵐が、全ヨーロッパのキリスト教社会を吹き荒らし、飢餓に苦しむ数多くの庶民たちが貧民窟から泣き叫ぶとき、彼らに対する救いの喊声は、天からではなく地から聞こえてきたのであった。これがすなわち共産主義である。神の愛を叫びつつ出発したキリスト教が、その叫び声のみを残して初代教会の残骸と化してしまったとき、このように無慈悲な世界に神のいるはずがあろうかと、反旗を翻す者たちが現れたとしても無理からぬことである。このようにして現れたのが唯物思想であった。かくしてキリスト教社会は唯物思想の温床となったのである。共産主義はこの温床から良い肥料を吸収しながら、すくすくと成長していった。彼らの実践を凌駕する力をもたず、彼らの理論を克服できる真理を提示し得なかったキリスト教は、共産主義が自己の懐から芽生え、育ち、その版図を世界的に広めていく有様を眼前に眺めながらも、手を束ねたまま、何らの対策も講ずることができなかったのである。(『原理講論』p26~p27)

|

(3) ヘーゲル弁証法の核心

ここで注意しなければならないのは、「正反合」とは、白色(正)と黒色(反)を混ぜ合わせると、灰色(合)となるような単純なものではありません。むしろ、黒色(反)の中に白色(正)を滴り落とすと、その白さが際立つ(合)と言ったほうが「正反合」に適するかもしれません。ここでの、先に述べた「メシヤ再降臨準備時代の幕開け」で使用した図に付け加えたもの(上図)で説明してみましょう。

上図右における、有―無―成の弁証法によって「成」は高次の「有」となります。この弁証法を繰り返すと、「量的変化の質的変化への転化」によって「有」は「質」となり、「質量」となって「理念」に変化し「絶対理念」に至るとしています。これは、「漠然とした有」が事実として展開する現象によって様々な取捨選択が成され「より明確な概念としての理念」となって、さらに「不変的理念」(絶対理念)となるとしています(上図中央)。

次に『自然』としての「反」となります。『統一思想要綱』から下記の部分を引用します。

|

次に、論理の世界すなわち理念の世界は、真に自己を実現するために、かえって自己を否定して自然の領域に移行する。ヘーゲルはこれを「理念自身の他なるものへ移りゆく」といい、自然は「理念の自己疎外、自己否定」または他在の形式における理念であるという。自然界においては、「力学」、「物理学」」、「生物学」の三段階を通過する。

このように、自己を否定して自ら外に現れ自然界となった理念は、その否定をさらに否定して本来の自己に戻るという。人間を通じて自己を回復した理念が精神である。精神は「主観的精神」、「客観的精神」、「絶対精神」の三段階を通過するが、ここに「絶対精神」が精神の発展の最後の段階である。そこにおいて「絶対精神」は「芸術」、「宗教」、「哲学」の三段階を通過してついに本来の自己(絶対理念)を復帰するのである。(『統一思想要綱』p617~p618) |

|

すでに述べたように、ヘーゲルによれば、自然とは他在の形式における理念、自己疎外した理念である。したがって論理学を「正」とすれば、自然哲学は「反」となる。次に、理念は人間を通じて再び意識と自由を回復するが、それがすなわち精神である。したがって、精神哲学は「合」となる。

自然界も、正―反―合の弁証法的発展をしているが、それが力学、物理学、生物学の三段階である。しかし、それは自然界そのものが発展する過程ではなくて、自然界の背後にある理念が現れていく過程である。まず力の概念が、次に物理的現象の概念が、その次に生物の概念が現れるというのである。 そしてついに人間が現れ、人間を通じて精神が発展する。それがすなわち主観的精神、客観的精神、絶対精神の三段階の発展である。主観的精神とは、人間個人の精神のことであるが、客観的精神とは個体を越えて社会化された精神、対象化された精神をいう。 客観的精神には、法、道徳、倫理の三段階がある。法とは、国家における憲法のように整備されたものではなく、集団としての人間関係における初歩的な形式をいう。次に、人間は他人の権利を尊重して、道徳的生活をするようになる。しかしそこには、まだ多分に主観的な面(個人的な面)がある。そこで、すべての人が共通に守るべき規範として倫理が現れる。 倫理の第一の段階は、家庭である。家庭では愛によって家族が互いに結ばれており、自由が生かされている。第二の段階は、市民社会である。ところが市民社会に至ると、個人の利害が互いに対立し、自由は拘束されるようになる。そこで第三の段階として、家庭と市民社会を総合する国家が現れるようになる。ヘーゲルは、国家を通じて理念が完全に自己を実現すると考えた。理念の実現した国家が理性国家である。そこでは、人間の自由が完全に実現される。 最後に現れるのが絶対精神であるが、絶対精神は芸術、宗教、哲学の三段階を通じて自らを展開する。そして哲学に至って理念は完全に自己を回復する。このようにして理念は、弁証法的運動を通じて原点に帰る。すなわち自然、人間、国家、芸術、宗教、哲学などの段階を通過して、ついに最初の完全なる絶対理念(神)に帰る。この帰還がなされることによって発展の全過程が終わる。(『統一思想要綱』p621~p623) |

ヘーゲルは神を「絶対精神(理念)」として、イエス・キリストを「神が受肉して人間になった」と主張しました。これは、正―反―合の弁証法を正しく通過すれば、誰しもがキリストに成れるとし、それを保証する国家が形成されるべきとして、この国家を 〝理性国家” と呼びました。これは、ヘーゲルのキリスト教に対する篤信的姿勢によるものですが、批判し反対する者にも犠牲覚悟で対話を試みようとした初代教会のような愛が消え、権威主義と利権のみを追求したキリスト教を痛烈に批判した内容でもあったのです。

ここで問題となるのが、人間の力では如何ともしがたい『自然』の力を「反」として捉えることによって、『自己』としての「正」が『自然』(「反」)と向き合い対話することの必要性について説いています。ここでいう『自然』は 〝森羅万象としての自然そのもの” ではなく、〝自然の背後にある「疎外された理念」” を指しています。

人間は『自然』の厳しさに直面しなければならない現実的環境の中で、自らの力ではどうにもならないものであっても、それを克服しようと努力するからこそ得ることのできる確信的理念があるとしました。ヘーゲルはそこに至るまでに『自然』に対する無力さを実感することを自己否定と表現し、またそこから得られる確信的理念こそが 〝理念の自己疎外” を弁証法によって取り戻すことができた発展と捉え、弁証法の重要性を力説したのです。この様な『自然』に対する認識は最も東洋的な自然観ですが、当時の西洋社会ではこのような自然観を理解することは極めて困難といえました。また、理念を人間から『自然』の中に疎外したのは神であり、そこから得られる理念こそ弁証法によってのみ得られる最も中心的なものであるとしています。さらに、主観的で客観的な、そして哲学的体系付けをして絶対理念の確立となるからこそ、意図して神は理念を人間から人間のために『自然』の中に疎外したと考えた核心的な部分があるのです。

<参照>

・ 弁証法

| ≪ フリーメーソンと理神論・汎神論 | <トップ> | 共産主義の台頭 ≫ |