■ 第三章 第二節 イエスの30年準備時代と十字架

d. パウロの伝道と三位一体論の展開

1. パウロの伝道

(1) 回心から殉教まで

西暦8年に誕生したとされるユダヤ人のサウロは、パリサイ派のガマリエルから律法を学び(使徒行伝22章3節)ユダヤ教徒であり神学者でもありました。イエスの使徒らを迫害し続けましたが、34年復活したイエスに出会い盲目になってしまいますが、アナニヤを通じて聖霊の感動を受け、盲目から解放されて回心します(使徒行伝9章3節〜19節)。

この回心の後、ダマスコ(シリアの首都ダマスカス)に入り宣教活動を行い、3年の沈黙(35年〜38年)を経てバルナバに出会い共に働き、44年には飢饉のためエルサレムへ遣わされ、救援物資を送り届ける任務を果たすとアンティオキアに帰りました(使徒行伝11章27節〜12章25節)。

生まれながらにローマの市民権を有していたため、ローマ帝国から保護される立場にあったサウロは、復活したイエスより異邦人への伝道を託されました(使徒行伝22章21節、使徒行伝26章15節〜18節)。そして、パウロと呼ばれるようになったのです(使徒行伝13章9節)。

<参照>

・ 聖パウロ生涯年表(PDF)

① 3度の宣教旅行

a)第1回宣教旅行(47年〜49年)

サウロはアンティオキア教会で礼拝を捧げ断食をしていると、聖霊がサウロに宣教に出発するように命じました(使徒行伝13章1節〜3節)。

パウロは、宣教旅行で上図のような行路を辿り、シリア州のアンティオキアに帰りました(使徒行伝14章27節)。

(豗)エルサレム使徒会議(使徒行伝15章)

紀元49年、エルサレム使徒会議(使徒行伝15章1節〜29章)を行い、次のように決議しました。

使徒及び長老たちは、アンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の信徒に対して、偶像に献げられたものと、血と、絞め殺した動物の肉と、みだらな行いとを避ける事以外は、“一切の重荷” を負わせないことを決議した。“一切の重荷” とは、割礼を受けることとモーセの律法を守ることである。(使徒行伝15章28節〜29節)

<参照>

・ 12使徒とパウロ

(豩)パウロのペテロに対する非難

エルサレム使徒会議で決議されたことに対して、背を向けるようなペテロの行動に、パウロは非難します。

ペテロのこの様な二面性は、十字架以前のイエスと共にしていた時から改善できず、結局、エルサレム教団は神の摂理から姿を消してしまいます。また、シェンキェヴィチの著『クオ・ワディス』に記されている「おまえがわたしの民を捨てるなら、わたしはローマへ行ってもう一度十字架にかかろう」というイエスの言葉が、ペテロに対する無念なイエスの思いをも滲ませています。

b)第2回宣教旅行(50年〜52年 / 使徒行伝15章36節〜18章22節)

新約聖書の『使徒行伝』は、『ルカによる福音書』の続編として書かれたもので、「ルカ文書」の一つです。

2世紀初めには既に存在していて、96年にはローマで、115年までにはアンティオキアとスミルナで広く読まれていたことが明らかです。

『使徒行伝』には、パウロの幾度かの布教旅行に「わたしたち」とする記述が有り、ルカが著者であれば、ルカはパウロの第2回宣教旅行でのマケドニア宣教(使徒行伝16章9節〜17節)及び第3回宣教旅行におけるマケドニアからエルサレムへの旅行(使徒行伝21章1節〜25節)、またエルサレムからローマへの護送に付き添っていた(使徒行伝27章1節〜28章16節)ことになります。

<参照>

・ 使徒言行録

・ ルカ

c)第3回宣教旅行(53年〜56年 / 使徒行伝18章23節〜21章16節)

エフェソは、アルテミス女神崇拝の一大中心地である。パウロはアルテミス信仰を偶像崇拝として正面から戦いを挑んで精力的に伝道を行ったため騒動となりました。

その後、パウロはマケドニア州で折り返し、ミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せ、逮捕、投獄覚悟でエルサレムへ行くことを告げたのです。(使徒行伝20章22節)

d)ローマへ向かうパウロ

パウロがローマに行くようになった経緯は、使徒言行録21章から記されていますが、パウロは弟子たちの反対を押し切ってエルサレムに向かいました。途中フィリポの家に泊まっているとき、アガボと言う預言者がエルサレムに上がらないように念を押すのですが、 パウロは、「主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも、わたしは覚悟している」(使徒言行録21章13節)と言って振り切り、エルサレムを訪ねたのです。

エルサレムではユダヤ人の間で、パウロの伝道が大問題になっていたのです。それは、異邦の地でパウロは『子供に割礼を施すな、(ユダヤの)習慣に従うな』(使徒言行録21章21節)と言って伝道していたのですが、その事がその地にいたユダヤ人の間で噂になり、エルサレムまで届くと、ユダヤ教徒はもちろん、ユダヤ教からキリスト教に改宗した人の間にまで問題が大きくなっていたのでした。

結局、パウロはユダヤ人から反発を買い神殿の境内で逮捕(使徒行伝21章27節〜36節)されることとなり、パウロは必死の弁明をします。自分が熱心なユダヤ教徒だったことや、かつてイエスの弟子らに対して迫害の先頭に立っていたこと、ところが、イエスと出会い回心し、イエスがメシアであることを知ったことなどのこれまでの一部始終を証したのです。この様なパウロに対して、イエスはローマでも証しすることを命じたのです(使徒行伝23章11節)。翌日には、ユダヤ人のパウロに対する反感が頂点に達し、パウロの暗殺を企てるまでに至りました。

皇帝に上訴(使徒行伝25章11節)したパウロは、アグリッパ王の前に引き出され、再度の弁明をすると共に、王に向かってキリスト教の信仰を勧めたのです。これに対してアグリッパ王は、パウロに罪は認められないとしながらも、辺りはそれを良しとする状況にはなかったので、やむを得ずローマで最後の結審をするためにパウロをローマまで連行することになったのでした。

ついに、ローマに向かって船出(使徒行伝27章1節〜2節)となったパウロは、途中、暴風に襲われ船は難破し、マルタ島に漂着し、そのままローマに向かい、到着(使徒行伝28章14節)すると伝道が開始されるようになりました。

2. キリスト論としての三位一体論

(1) 三位一体の論拠と問題点

4世紀後半アジア系のフン族がアッティラに率いられてヨーロッパに侵入し、ゲルマン民族の住む東ヨーロッパに定住しました。居住地を追われたゲルマン民族の一部族がローマ帝国内への移住を開始し、これをきっかけにしてその他の部族も、ローマ帝国への移住を開始すると、いわゆる“ゲルマン民族大移動”が始まったのです。

多民族国家であるローマはゲルマン人の移住に寛容でしたが、大規模な移住に対応しきれず国内が混乱してしまいます。そこで、395年テオドシウス1世は、帝国を東西に分割して2子に分け与えたのです。

テオドシウス帝の死後、ローマは東西に分裂し、コンスタンティノープルを首都とする東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は、都市経済や政治システムが安定しており、1453年まで存続したのですが、ローマを首都とする西ローマ帝国は混乱から立ち直ることができず、476年西ローマ帝国の傭兵隊長オドアケルによって西ローマ皇帝は退位させられ、西ローマ帝国は滅亡してしまいます。

<参照>

・ ヨーロッパ史(裏辺研究所)

① キリスト教三位一体論の成立までの経過

・ キリスト教の国教化

・ アタナシウス/アタナシウス派

・ 第1回〜第4回までの公会議のまとめ その1

② キリスト両性論の問題点

a)原理から見た神性と人性

ここでの「神性」とは “神の性質” であり、「人性」とは “人間のもっている自然の性質” ですが、特にキリストとしてのイエスのことを言っています。

(豗)『原理講論』より

人間の責任分担とは、人間同士が責任を分担し合うものでなく、神の創造に対する責任を人間自身が分担するものです。

人間自身の責任分担には、下記のように “神の創造主としての権限を委譲する目的” があるため、神が人間自身の責任分担に干渉できません。

人間と万物、どちらにも成長期間は存在しますが、万物は「原理自体の主管性、または自律性」によって成長し、人間はこれと共に「自身の責任分担」によって成長して完成するように創造された(『原理講論』p79)とあります。責任分担とは、神自ら宇宙を創造されたように、自らの知情意によって “神性” として付与された「心情」と「ロゴス」、「創造性」を成長させ完成に至らしめることが責任分担の目的とするところです。

人間と万物、どちらにも成長期間は存在しますが、万物は「原理自体の主管性、または自律性」によって成長し、人間はこれと共に「自身の責任分担」によって成長して完成するように創造された(『原理講論』p79)とあります。責任分担とは、神自ら宇宙を創造されたように、自らの知情意によって “神性” として付与された「心情」と「ロゴス」、「創造性」を成長させ完成に至らしめることが責任分担の目的とするところです。

人間は成長期間において、自身の責任分担を完成させることによって、自らの心を主体として、心と一体となった体を対象とする人格の完成実体として、万物までも創造主の立場で主管できる主人としての権限を持つことができるのです。

天使長にはこの様な責任分担はなく、アダムがエバの前に主体として立つ最も重要なポイントとなっていたのです。

霊人体は生素を栄養分として、真理を実践することによって、生心として実ります。そのことによって、肉身に生霊要素を与えます。この生霊要素は肉身の細胞の結合と活動に、調和と安定をもたらし、健康になります。

霊人体は生素を栄養分として、真理を実践することによって、生心として実ります。そのことによって、肉身に生霊要素を与えます。この生霊要素は肉身の細胞の結合と活動に、調和と安定をもたらし、健康になります。

ところで、人間の心は生心を主体に肉心を対象として授受作用を成していることから、幼少のころは生霊要素としての影響は弱く、それを補うのは親(特に母)の愛に他なりません。

また、肉身においては、肉心を主体とし、肉体がその対象となって授受作用を成すので、肉体に対して肉心は調和の統一体として機能しなければならず、そのことによって霊人体に、善なる生力要素を与えることができるのです。この肉心の調和統一には、環境による様々な刺激に対しての安心感によって培われていきます。

この肉身からくる生力要素を土台に霊人体が成長し、生心が肉心の前に不足のない円満な主体として授受作用を成すようになれば、心の性相的本心と形状的良心の完全一致した絶対的な心となるのです。

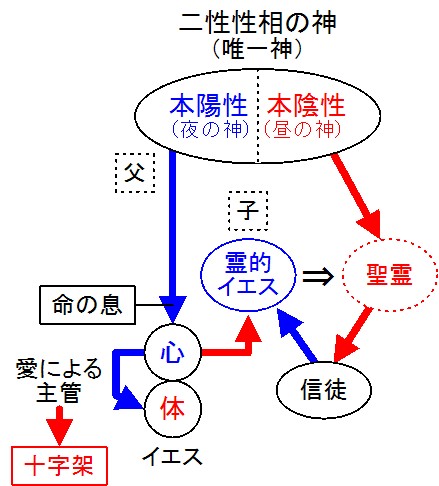

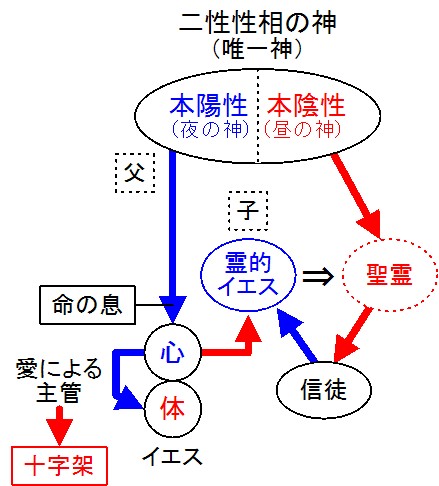

神は絶対唯一ですが、本性相(主体)と本形状(対象)の縦的な主管的関係と本陽性と本形状が横的な相対的関係が混然一体化した存在であると『原理講論(p46〜p47)』で説いています。

神は絶対唯一ですが、本性相(主体)と本形状(対象)の縦的な主管的関係と本陽性と本形状が横的な相対的関係が混然一体化した存在であると『原理講論(p46〜p47)』で説いています。

この本性相と本形状の統一体としての永遠不変の人格神としての神はその属性的二性性相である本陽性(主体)としての “夜の神” と本形状としての “昼の神” と呼ばれています。

夜の神が、アダムに “命の息” を吹き入れた様に、人間に神から「生素」が与えられますが、この「生素」が真理を通じて「肉心」に対して完全な主体として「生心」が完成すれば、神の絶対対象(−)の立場に立ち、人間界においては主体(+)に立って、相対(−)としての花嫁を迎えるはずでしたが、堕落してそうすることはできませんでした。

ところで、プラス(+)とマイナス(−)が互いに引き合って一つになるのではなく、原子核に電子が集合して “原子” として存在するように、原子核が確立しなければ “原子” として成り立ちません。原子核には陽子(+)と中性子があって、中性子によって原子(+)同士が結びついています。このことは、天使長を屈服させたアダム(陽子)と天使長(中性子)の立場を象徴し、これらが互いに密接な関係を結ぶことによって原子核が構成されるように、アダムも完成となるのです。電子はこの原子核の陽子の数に従って接合して “原子” として安定化させているので、原子核の決定に応じて電子(−)が相対的に決定されるのです。(「文師の電気工学専攻と原理の解明」参照)

このことから、地上世界では、外的要因によって花嫁を迎えることができなかったイエスは、十字架の勝利によって、サタンが屈服せざるを得なくなり、相対的に聖霊を霊的真の母として、イエスに対する信仰を心とする信徒の行動(体)を導いていったのです。

③ 教派・教権主義に陥る教区長制基督教会時代

a)王権との対立によって権威主義に歪められた教権

これまで述べてきたように、父・子・聖霊の「三位一体論」は原理的に見ると曖昧で不完全な内容となっています。カルケドン信条においてキリスト両性論が確定されたが、神性と人性の両性を正式に認めはしたものの、キリスト一個人において神性と人性がどの様にその関係性をもってキリストとしての人格や尊厳を成して使徒を神の摂理へと導いてきたのか明確にされていません。

また、キリスト(メシア)は “油を注がれた者” の意であるが、これはそもそもサウル、ダビデ、ソロモン王の就任の儀式でした。ローマには国王と教皇が存立するようになったことで、国王に対する教皇の優位性を確立しなければならない重大な問題が生じ、にわかにキリスト論としての「三位一体論」が議論されるようになったのです。

キリスト教をローマの国教して導いてきたのは、クリスチャンと呼ばれてきたアンティオキア教団を率いるパウロのイエスに対する信仰によるものとも言えますが、キリスト教が初代ローマ教皇としてペテロを立てたのは、神の子イエスの生前における第一弟子であったこと以外の何物でもありません。パウロはイエスの死後の弟子となりますので、信仰以前にその現実的立場を重要視した捉え方とも言えます。

この様なことは、“王権” に対する “教権” として、政治的な側面を含めた教皇としての権威を優先する問題も生じせしめていたのです。

初期のローマ司教たちはペトロの後継者、ペトロの代理者を任じていましたが、時代が下って教皇の権威が増すに従って、みずからをもって「イエス・キリストの代理者」と評すようになっていきました。「キリストの代理者」という称号が初めて歴史上にあらわれるのは495年で、ローマの司教会議において教皇ゲラシウス1世を指して用いられたものがもっとも初期の例となります。

両剣論(司教の聖なる権威と国王の権力)の原型ともいうべき理論を最初に定式化したのは、教皇ゲラシウス1世とされます。 494年、彼は東ローマ皇帝アナスタシウス一世宛ての書簡の中で、次の様に述べています。「司教は教権という “権威” の職務の保有者であり、皇帝は帝権という “権力” の職務の担い手とみなされた」と。

教皇が主張する「権威」とは究極的且つ最高の力を意味し、唯一人の手に委ねられるものであって分割不可能なものである。これに対し、「権力」は分割可能なものであると。この見解に従えば、「権威」は「権力」より上位の概念と考えられ、ゲラシウスの理論は、教権の優位性を主張したものとみなされます。

西ローマ帝国の崩壊(476年)に伴う皇帝権力の衰退したことにより、結果として教皇権力の強化が指摘されます。

教会が霊的な剣と俗的な剣の両方を有しているという見解に立っています。そして、前者は教会によって行使され、後者は教会のために国王等によって行使されると主張したのです。このようなローマ教皇ボニファティウス8世(1294年〜1303年)の見解(教皇勅書『ウナム・サンクタム』)は、教権と俗権の二権が神から教会にのみ与えられたものであり、俗権の行使者である国王が教皇に服従しなければならないという、中世の教会によって主張された両剣論の最も典型的なものと評価されています。

<参照>

・ ブラクトンにおける王権と教権(PDF) 山口大学 教育学部 大学院担当准教授 松原幸恵

(上記PDFファイルを、文字を大きく、文章を読みやすくしました。➡ ダウンロード)

・ キリスト

・ メシア

・ 教皇

d. パウロの伝道と三位一体論の展開

1. パウロの伝道

(1) 回心から殉教まで

西暦8年に誕生したとされるユダヤ人のサウロは、パリサイ派のガマリエルから律法を学び(使徒行伝22章3節)ユダヤ教徒であり神学者でもありました。イエスの使徒らを迫害し続けましたが、34年復活したイエスに出会い盲目になってしまいますが、アナニヤを通じて聖霊の感動を受け、盲目から解放されて回心します(使徒行伝9章3節〜19節)。

この回心の後、ダマスコ(シリアの首都ダマスカス)に入り宣教活動を行い、3年の沈黙(35年〜38年)を経てバルナバに出会い共に働き、44年には飢饉のためエルサレムへ遣わされ、救援物資を送り届ける任務を果たすとアンティオキアに帰りました(使徒行伝11章27節〜12章25節)。

生まれながらにローマの市民権を有していたため、ローマ帝国から保護される立場にあったサウロは、復活したイエスより異邦人への伝道を託されました(使徒行伝22章21節、使徒行伝26章15節〜18節)。そして、パウロと呼ばれるようになったのです(使徒行伝13章9節)。

<参照>

・ 聖パウロ生涯年表(PDF)

① 3度の宣教旅行

聖書でエフェソスは、エフェソまたはエペソとも表記されています。 |

a)第1回宣教旅行(47年〜49年)

サウロはアンティオキア教会で礼拝を捧げ断食をしていると、聖霊がサウロに宣教に出発するように命じました(使徒行伝13章1節〜3節)。

パウロは、宣教旅行で上図のような行路を辿り、シリア州のアンティオキアに帰りました(使徒行伝14章27節)。

(豗)エルサレム使徒会議(使徒行伝15章)

紀元49年、エルサレム使徒会議(使徒行伝15章1節〜29章)を行い、次のように決議しました。

使徒及び長老たちは、アンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の信徒に対して、偶像に献げられたものと、血と、絞め殺した動物の肉と、みだらな行いとを避ける事以外は、“一切の重荷” を負わせないことを決議した。“一切の重荷” とは、割礼を受けることとモーセの律法を守ることである。(使徒行伝15章28節〜29節)

<参照>

・ 12使徒とパウロ

(豩)パウロのペテロに対する非難

エルサレム使徒会議で決議されたことに対して、背を向けるようなペテロの行動に、パウロは非難します。

|

さて、ケファ(ペテロ)がアンティオキアに来たとき、非難すべきところがあったので、わたしは面と向かって反対しました。なぜなら、ケファは、ヤコブのもとからある人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやって来ると、割礼を受けている者たちを恐れてしり込みし、身を引こうとしたからです。そして、ほかのユダヤ人も、ケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし、わたしは、彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。「あなたはユダヤ人でありながら、ユダヤ人らしい生き方をしないで、異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。」(ガラテヤの信徒への手紙2章11節〜14節)

|

ペテロのこの様な二面性は、十字架以前のイエスと共にしていた時から改善できず、結局、エルサレム教団は神の摂理から姿を消してしまいます。また、シェンキェヴィチの著『クオ・ワディス』に記されている「おまえがわたしの民を捨てるなら、わたしはローマへ行ってもう一度十字架にかかろう」というイエスの言葉が、ペテロに対する無念なイエスの思いをも滲ませています。

b)第2回宣教旅行(50年〜52年 / 使徒行伝15章36節〜18章22節)

新約聖書の『使徒行伝』は、『ルカによる福音書』の続編として書かれたもので、「ルカ文書」の一つです。

2世紀初めには既に存在していて、96年にはローマで、115年までにはアンティオキアとスミルナで広く読まれていたことが明らかです。

『使徒行伝』には、パウロの幾度かの布教旅行に「わたしたち」とする記述が有り、ルカが著者であれば、ルカはパウロの第2回宣教旅行でのマケドニア宣教(使徒行伝16章9節〜17節)及び第3回宣教旅行におけるマケドニアからエルサレムへの旅行(使徒行伝21章1節〜25節)、またエルサレムからローマへの護送に付き添っていた(使徒行伝27章1節〜28章16節)ことになります。

<参照>

・ 使徒言行録

・ ルカ

c)第3回宣教旅行(53年〜56年 / 使徒行伝18章23節〜21章16節)

|

さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテヤ地方を通って行った。(使徒言行録16章6節)

アポロがコリントにいたときのことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて、何人かの弟子に出会い、彼らに、「信仰に入ったとき、聖霊を受けましたか」と言うと、 彼らは、「いいえ、聖霊があるかどうか、聞いたこともありません」と言った。パウロが、「それなら、どんな洗礼を受けたのですか」と言うと、「ヨハネの洗礼です」と言った。 そこで、パウロは言った。「ヨハネは、自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと、民に告げて、悔い改めの洗礼を授けたのです。」人々はこれを聞いて主イエスの名によって洗礼を受けた。 パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が降り、その人たちは異言を話したり、預言をしたりした。 この人たちは、皆で十二人ほどであった。 (中略) アジア州に住む者は、ユダヤ人であれギリシア人であれ、だれもが主の言葉を聞くことになった。(使徒言行録19章1〜10節) デメトリオという銀細工師が、アルテミス(ギリシャ神話の女神)の神殿の模型を銀で造り、職人たちにかなり利益を得させていた。彼は、この職人たちや同じような仕事をしている者たちを集めて言った。「諸君、御存知のように、この仕事のお陰で、我々はもうけているのだが、 諸君が見聞きしているとおり、あのパウロは『手で造ったものなどは神ではない』と言って、エフェソばかりでなく、アジア州のほとんど全地域で、多くの人を説き伏せ、たぶらかしている。これでは、我々の仕事の評判が悪くなってしまうおそれがあるばかりでなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体、全世界があがめるこの女神の御威光さえも失われてしまうだろう。」 これを聞いた人々はひどく腹を立て、「エフェソ人のアルテミスは偉い方」と叫びだした。(使徒言行録19章24〜28節) |

エフェソは、アルテミス女神崇拝の一大中心地である。パウロはアルテミス信仰を偶像崇拝として正面から戦いを挑んで精力的に伝道を行ったため騒動となりました。

その後、パウロはマケドニア州で折り返し、ミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せ、逮捕、投獄覚悟でエルサレムへ行くことを告げたのです。(使徒行伝20章22節)

d)ローマへ向かうパウロ

|

パウロがローマに行くようになった経緯は、使徒言行録21章から記されていますが、パウロは弟子たちの反対を押し切ってエルサレムに向かいました。途中フィリポの家に泊まっているとき、アガボと言う預言者がエルサレムに上がらないように念を押すのですが、 パウロは、「主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも、わたしは覚悟している」(使徒言行録21章13節)と言って振り切り、エルサレムを訪ねたのです。

エルサレムではユダヤ人の間で、パウロの伝道が大問題になっていたのです。それは、異邦の地でパウロは『子供に割礼を施すな、(ユダヤの)習慣に従うな』(使徒言行録21章21節)と言って伝道していたのですが、その事がその地にいたユダヤ人の間で噂になり、エルサレムまで届くと、ユダヤ教徒はもちろん、ユダヤ教からキリスト教に改宗した人の間にまで問題が大きくなっていたのでした。

結局、パウロはユダヤ人から反発を買い神殿の境内で逮捕(使徒行伝21章27節〜36節)されることとなり、パウロは必死の弁明をします。自分が熱心なユダヤ教徒だったことや、かつてイエスの弟子らに対して迫害の先頭に立っていたこと、ところが、イエスと出会い回心し、イエスがメシアであることを知ったことなどのこれまでの一部始終を証したのです。この様なパウロに対して、イエスはローマでも証しすることを命じたのです(使徒行伝23章11節)。翌日には、ユダヤ人のパウロに対する反感が頂点に達し、パウロの暗殺を企てるまでに至りました。

皇帝に上訴(使徒行伝25章11節)したパウロは、アグリッパ王の前に引き出され、再度の弁明をすると共に、王に向かってキリスト教の信仰を勧めたのです。これに対してアグリッパ王は、パウロに罪は認められないとしながらも、辺りはそれを良しとする状況にはなかったので、やむを得ずローマで最後の結審をするためにパウロをローマまで連行することになったのでした。

ついに、ローマに向かって船出(使徒行伝27章1節〜2節)となったパウロは、途中、暴風に襲われ船は難破し、マルタ島に漂着し、そのままローマに向かい、到着(使徒行伝28章14節)すると伝道が開始されるようになりました。

2. キリスト論としての三位一体論

(1) 三位一体の論拠と問題点

4世紀後半アジア系のフン族がアッティラに率いられてヨーロッパに侵入し、ゲルマン民族の住む東ヨーロッパに定住しました。居住地を追われたゲルマン民族の一部族がローマ帝国内への移住を開始し、これをきっかけにしてその他の部族も、ローマ帝国への移住を開始すると、いわゆる“ゲルマン民族大移動”が始まったのです。

多民族国家であるローマはゲルマン人の移住に寛容でしたが、大規模な移住に対応しきれず国内が混乱してしまいます。そこで、395年テオドシウス1世は、帝国を東西に分割して2子に分け与えたのです。

テオドシウス帝の死後、ローマは東西に分裂し、コンスタンティノープルを首都とする東ローマ帝国(ビザンツ帝国)は、都市経済や政治システムが安定しており、1453年まで存続したのですが、ローマを首都とする西ローマ帝国は混乱から立ち直ることができず、476年西ローマ帝国の傭兵隊長オドアケルによって西ローマ皇帝は退位させられ、西ローマ帝国は滅亡してしまいます。

<参照>

・ ヨーロッパ史(裏辺研究所)

① キリスト教三位一体論の成立までの経過

- 313年 コンスタンティヌス1世がミラノ勅令を発布。

- ➡ ローマ帝国内部における信教の自由が保証され、キリスト教は全ローマで公認されるとともに、帝国が保護する宗教と位置づけられるようになりました。

- 325年 ニカイア公会議。

-

➡ 三位一体説をとるアタナシウス派を正統とする。

(アタナシウス派は、父なる神と子なる神であるキリストは同本質であると主張しました。)

➡ アリウス派を退ける。

(アリウス派は、キリストは人間の肉体に宿った神の言葉であるから、彼は肉体の弱さを共有し、罪を犯す可能性があったため神ではないと主張し、イエスの人間性を強調しました。)

➡ ニカイア信条が採択。(御父と御子は「同質」) - 392年 テオドシウス帝がすべての異教を禁止して、キリスト教をローマ帝国の国教とする。

- 395年 テオドシウス帝の死とともにローマ帝国、東西に分裂。

-

➡ 西の首都ローマ、東の首都コンスタンティノープル。(右図)

➡ 西の首都ローマ、東の首都コンスタンティノープル。(右図)

- 431年 エフェソス公会議。

-

➡ ネストリウス派を異端とする。

(ネストリウス派は、イエス・キリストの人間性と神性とを完全に独立した二つの自立存在として並存していたと考えていた。)

- 448年 コンスタンティノープル教会内の教会会議(地方教会会議)。

-

➡ コンスタンティノープル主教が、単性説派を異端と宣告。

(単性説は、イエスの受肉前における人性を認め、それが受肉後において神性に吸収されたとする。) - 449年 エフェソス公会議(単性説派が巻き返し、皇帝 テオドシオス2世を説得して公会議を開催。)。

- ➡ 単性説派を正統と認める。

- 451年 カルケドン公会議。

-

➡ 単性説を異端とする。

➡ キリスト両性論が確定。

(キリスト両性論では、イエス・キリストは神性においては父なる神と本質を同じくし、人性においては――罪を除いて――私たちと本質を同じくしており、真に神であり、真に人間であるとしている。) - 476年 西ローマ帝国滅亡。

- ➡ ローマ教会は東ローマ帝国(ビザンツ帝国)と対立関係にあったフランク王国との関係を深める。

・ キリスト教の国教化

・ アタナシウス/アタナシウス派

・ 第1回〜第4回までの公会議のまとめ その1

② キリスト両性論の問題点

a)原理から見た神性と人性

ここでの「神性」とは “神の性質” であり、「人性」とは “人間のもっている自然の性質” ですが、特にキリストとしてのイエスのことを言っています。

(豗)『原理講論』より

|

万物は原理自体の主管性、または自律性により、成長期間(間接主管圏)を経過することによって完成する。けれども、人間は原理自体の主管性や自律性だけでなく、それ自身の責任分担を全うしながら、この期間を経過して完成するように創造された。(『原理講論』p79)

|

人間の責任分担とは、人間同士が責任を分担し合うものでなく、神の創造に対する責任を人間自身が分担するものです。

|

人間は、神の創造主としての責任分担に対して、人間自身の責任分担を全うしながら、この成長期間(間接主管圏)をみな経過して、完成するように創造されていたのである。したがって、その責任分担については神が干渉してはならないのである。(『原理講論』p79)

|

人間自身の責任分担には、下記のように “神の創造主としての権限を委譲する目的” があるため、神が人間自身の責任分担に干渉できません。

|

人間がそれ自身の責任分担を完遂して初めて完成されるように創造されたのは、人間が神も干渉できない責任分担を完遂することによって、神の創造性までも似るようにし、また、神の創造の偉業に加担させることによって、ちょうど創造主である神が人間を主管なさるそのごとくに、人間も創造主の立場で万物を主管することができる主人の権限をもつようにするためであった。(『原理講論』p79〜p80)

|

人間と万物、どちらにも成長期間は存在しますが、万物は「原理自体の主管性、または自律性」によって成長し、人間はこれと共に「自身の責任分担」によって成長して完成するように創造された(『原理講論』p79)とあります。責任分担とは、神自ら宇宙を創造されたように、自らの知情意によって “神性” として付与された「心情」と「ロゴス」、「創造性」を成長させ完成に至らしめることが責任分担の目的とするところです。

人間と万物、どちらにも成長期間は存在しますが、万物は「原理自体の主管性、または自律性」によって成長し、人間はこれと共に「自身の責任分担」によって成長して完成するように創造された(『原理講論』p79)とあります。責任分担とは、神自ら宇宙を創造されたように、自らの知情意によって “神性” として付与された「心情」と「ロゴス」、「創造性」を成長させ完成に至らしめることが責任分担の目的とするところです。人間は成長期間において、自身の責任分担を完成させることによって、自らの心を主体として、心と一体となった体を対象とする人格の完成実体として、万物までも創造主の立場で主管できる主人としての権限を持つことができるのです。

天使長にはこの様な責任分担はなく、アダムがエバの前に主体として立つ最も重要なポイントとなっていたのです。

|

肉身は肉心(主体)と肉体(対象)の二性性相からなっている。肉心とは肉体をして生存と繁殖と保護などのための生理的な機能を維持できるように導いてくれる作用部分をいうのである。(『原理講論』p85)

|

|

肉身の善行と悪行に従って、霊人体も善化あるいは悪化する。これは、肉身から霊人体にある要素を与えるからである。このように、肉身から霊人体に与えられる要素を、我々は生力要素という。(『原理講論』p85)

|

|

霊人体は人間の肉身の主体として創造されたもので、霊感だけで感得され、神と直接通ずることができ、天使や無形世界を主管できる無形実体としての実存体である。霊人体はその肉身と同一の様相であり、肉身を脱いだのちには無形世界(霊界)に行って永遠に生存する。(『原理講論』p86)

|

|

この霊人体は生心(主体)と霊体(対象)の二性性相からなっている。そして生心というのは、神が臨在される霊人体の中心部分をいうのである。霊人体は神からくる生素(陽性)と肉身からくる生力要素(陰性)の二つの要素が授受作用をする中で成長する。また霊人体は肉身から生力要素を受ける反面、逆に肉身に与える要素もあり、我々はこれを、生霊要素という。(『原理講論』p86)

|

|

霊人体は肉身を土台にしてのみ成長する。それゆえに、霊人体と肉身との関係は、ちょうど実と木の関係と同じである。生心の要求のままに肉心が呼応し、生心が指向する目的に従って、肉身が動くようになれば、肉身は霊人体から生霊要素を受けて善化され、それに従って、肉身は良い生力要素を霊人体に与えることができて、霊人体は善のための正常的な成長をするようになるのである。

生心の要求するものが何であるかを教えてくれるのが真理である。それゆえに、人間が真理で生心が要求するものを悟り、そのとおりに実践することによって、人間の責任分担を完遂すれば、初めて生霊要素と生力要素とがお互いに善の目的のための授受作用をするようになる。(『原理講論』p86〜p87) |

|

生心と肉心との関係は、性相と形状との関係と同じく、それらが神を中心として授受作用をして合性一体化すれば、霊人体と肉身を合性一体化させて、創造目的を指向させる一つの作用体をつくる。これが正に人間の心である。人間は堕落し、神を知ることができなくなるに従って、善の絶対的な基準も分からなくなったが、上述のように、創造された本性により、人間の心は、常に自分が善であると考えるものを指向する。このような心を良心という。しかし、堕落人間は善の絶対的な基準を知らず、良心の絶対的な基準をも立てることができないので、善の基準を異にするに従って、良心の基準も異なるものとなり、良心を主張する人たちの間にも、しばしば闘争が起こるようになる。善を指向する心の性相的な部分を本心といい、その形状的な部分を良心という。(『原理講論』p88〜p89)

|

霊人体は生素を栄養分として、真理を実践することによって、生心として実ります。そのことによって、肉身に生霊要素を与えます。この生霊要素は肉身の細胞の結合と活動に、調和と安定をもたらし、健康になります。

霊人体は生素を栄養分として、真理を実践することによって、生心として実ります。そのことによって、肉身に生霊要素を与えます。この生霊要素は肉身の細胞の結合と活動に、調和と安定をもたらし、健康になります。ところで、人間の心は生心を主体に肉心を対象として授受作用を成していることから、幼少のころは生霊要素としての影響は弱く、それを補うのは親(特に母)の愛に他なりません。

また、肉身においては、肉心を主体とし、肉体がその対象となって授受作用を成すので、肉体に対して肉心は調和の統一体として機能しなければならず、そのことによって霊人体に、善なる生力要素を与えることができるのです。この肉心の調和統一には、環境による様々な刺激に対しての安心感によって培われていきます。

この肉身からくる生力要素を土台に霊人体が成長し、生心が肉心の前に不足のない円満な主体として授受作用を成すようになれば、心の性相的本心と形状的良心の完全一致した絶対的な心となるのです。

神は絶対唯一ですが、本性相(主体)と本形状(対象)の縦的な主管的関係と本陽性と本形状が横的な相対的関係が混然一体化した存在であると『原理講論(p46〜p47)』で説いています。

神は絶対唯一ですが、本性相(主体)と本形状(対象)の縦的な主管的関係と本陽性と本形状が横的な相対的関係が混然一体化した存在であると『原理講論(p46〜p47)』で説いています。この本性相と本形状の統一体としての永遠不変の人格神としての神はその属性的二性性相である本陽性(主体)としての “夜の神” と本形状としての “昼の神” と呼ばれています。

夜の神が、アダムに “命の息” を吹き入れた様に、人間に神から「生素」が与えられますが、この「生素」が真理を通じて「肉心」に対して完全な主体として「生心」が完成すれば、神の絶対対象(−)の立場に立ち、人間界においては主体(+)に立って、相対(−)としての花嫁を迎えるはずでしたが、堕落してそうすることはできませんでした。

ところで、プラス(+)とマイナス(−)が互いに引き合って一つになるのではなく、原子核に電子が集合して “原子” として存在するように、原子核が確立しなければ “原子” として成り立ちません。原子核には陽子(+)と中性子があって、中性子によって原子(+)同士が結びついています。このことは、天使長を屈服させたアダム(陽子)と天使長(中性子)の立場を象徴し、これらが互いに密接な関係を結ぶことによって原子核が構成されるように、アダムも完成となるのです。電子はこの原子核の陽子の数に従って接合して “原子” として安定化させているので、原子核の決定に応じて電子(−)が相対的に決定されるのです。(「文師の電気工学専攻と原理の解明」参照)

このことから、地上世界では、外的要因によって花嫁を迎えることができなかったイエスは、十字架の勝利によって、サタンが屈服せざるを得なくなり、相対的に聖霊を霊的真の母として、イエスに対する信仰を心とする信徒の行動(体)を導いていったのです。

③ 教派・教権主義に陥る教区長制基督教会時代

|

神様が何のためにユダヤ教を苦労してつくり、また東洋に仏教と儒教をつくったのでしょうか。メシヤが降臨したのちに、傍系的な立場でメシヤに協助することのできる間接的な基盤を築いておくために、世界の全域に宗教文化圏をお立てになったのです。ところが、ユダヤ教がそのような時代的な配慮までした神様の摂理を無視し、イエス様を不信したので、ユダヤ民族は歴史上例のない、二千年間血を流す民族となったのです。そしてまた、キリスト教は四百年間ローマの迫害を受けながら犠牲の代価を支払う蕩減歴史を通して、ローマ帝国を中心としたキリスト教文化圏を形成せざるを得なかったのです。

このようになって、イスラエルに下された神様の祝福はどこに行ったのでしょうか。イタリア半島に移されていったのです。 イエス様が死ぬことによってイエス様の心と体が分かれました。そのようになって、それ以後の文化圏も肉身の文化圏である人本主義のヘレニズムと、心の文化圏である神本主義のヘブライズムとして分立されたのです。イエス様の肉身をサタンが取るようになり、文化の発展が逆さまに出発するようになることによって、当時のイエス様の体の役割を果たしていたローマがまずヘレニズムを受け入れて、サタン主管圏に立つようになったのです。ですから、キリスト教はローマから四百年間迫害を受けるようになります。四百年間イタリア半島を中心としてキリスト教文化圏を形成して、ここから世界をまとめる道を築くというのが神様のみ旨でした。しかし、キリスト教が責任を果たせないことによって、世界を一つのキリスト教文化圏としてまとめることができませんでした。 神様は当初、ローマで四百年間の迫害と殉教の血を流す代価を支払わせ、苦難を克服してローマ人たちに感化と感動を与えた基盤の上に初めて、キリスト教が国教として公認されるようにしました。 ところが、キリスト教が公認されて以後、キリスト教の封建社会が来るようになるのですが、その当時教区長たちはどのようにしましたか。キリスト教の使命は世界を救うことであるにもかかわらず、教派主義と教権主義にとどまって民族と国民さえも超越できませんでした。(「神様の摂理から見た南北統一」p92) |

|

メシヤという言葉は、ヘブライ語で油を注がれた人を意味するが、特に王を意味する言葉である。イスラエル選民は彼らの預言者たちの預言によって、将来イスラエルを救う救世主を、王として降臨させるという神のみ言を信じていた。これがすなわち、イスラエルのメシヤ思想である。このようなメシヤとして来られた方が、まさしくイエス・キリストであるが、このキリストという言葉は、メシヤと同じ意味のギリシャ語であって、普通、救世主という訳語が当てられている。(『原理講論』p177)

|

a)王権との対立によって権威主義に歪められた教権

これまで述べてきたように、父・子・聖霊の「三位一体論」は原理的に見ると曖昧で不完全な内容となっています。カルケドン信条においてキリスト両性論が確定されたが、神性と人性の両性を正式に認めはしたものの、キリスト一個人において神性と人性がどの様にその関係性をもってキリストとしての人格や尊厳を成して使徒を神の摂理へと導いてきたのか明確にされていません。

また、キリスト(メシア)は “油を注がれた者” の意であるが、これはそもそもサウル、ダビデ、ソロモン王の就任の儀式でした。ローマには国王と教皇が存立するようになったことで、国王に対する教皇の優位性を確立しなければならない重大な問題が生じ、にわかにキリスト論としての「三位一体論」が議論されるようになったのです。

キリスト教をローマの国教して導いてきたのは、クリスチャンと呼ばれてきたアンティオキア教団を率いるパウロのイエスに対する信仰によるものとも言えますが、キリスト教が初代ローマ教皇としてペテロを立てたのは、神の子イエスの生前における第一弟子であったこと以外の何物でもありません。パウロはイエスの死後の弟子となりますので、信仰以前にその現実的立場を重要視した捉え方とも言えます。

この様なことは、“王権” に対する “教権” として、政治的な側面を含めた教皇としての権威を優先する問題も生じせしめていたのです。

初期のローマ司教たちはペトロの後継者、ペトロの代理者を任じていましたが、時代が下って教皇の権威が増すに従って、みずからをもって「イエス・キリストの代理者」と評すようになっていきました。「キリストの代理者」という称号が初めて歴史上にあらわれるのは495年で、ローマの司教会議において教皇ゲラシウス1世を指して用いられたものがもっとも初期の例となります。

両剣論(司教の聖なる権威と国王の権力)の原型ともいうべき理論を最初に定式化したのは、教皇ゲラシウス1世とされます。 494年、彼は東ローマ皇帝アナスタシウス一世宛ての書簡の中で、次の様に述べています。「司教は教権という “権威” の職務の保有者であり、皇帝は帝権という “権力” の職務の担い手とみなされた」と。

教皇が主張する「権威」とは究極的且つ最高の力を意味し、唯一人の手に委ねられるものであって分割不可能なものである。これに対し、「権力」は分割可能なものであると。この見解に従えば、「権威」は「権力」より上位の概念と考えられ、ゲラシウスの理論は、教権の優位性を主張したものとみなされます。

西ローマ帝国の崩壊(476年)に伴う皇帝権力の衰退したことにより、結果として教皇権力の強化が指摘されます。

教会が霊的な剣と俗的な剣の両方を有しているという見解に立っています。そして、前者は教会によって行使され、後者は教会のために国王等によって行使されると主張したのです。このようなローマ教皇ボニファティウス8世(1294年〜1303年)の見解(教皇勅書『ウナム・サンクタム』)は、教権と俗権の二権が神から教会にのみ与えられたものであり、俗権の行使者である国王が教皇に服従しなければならないという、中世の教会によって主張された両剣論の最も典型的なものと評価されています。

<参照>

・ ブラクトンにおける王権と教権(PDF) 山口大学 教育学部 大学院担当准教授 松原幸恵

(上記PDFファイルを、文字を大きく、文章を読みやすくしました。➡ ダウンロード)

・ キリスト

・ メシア

・ 教皇

| ≪ 原始キリスト教の聖霊と三位一体 | <トップ> | ローマ教皇庁の腐敗と大航海時代 ≫ |