■『原理講論』の曖昧さとキリスト教神学の欺瞞が生んだ独生女問題

6. キリスト両性論の欺瞞

<参照>

・ キリスト教ネストリウス派の東漸 唐代長安にみる景教 (関東学院大学キリスト教と文化研究所 勘田義治)

1. イエス・キリストは「神」か「人」か?

(1) キリスト両性論は本当に正しいのか

① 三位一体論と受肉したイエス

キリスト教の三位一体論と、統一原理でいう三位一体論は “似て非なるもの” である。

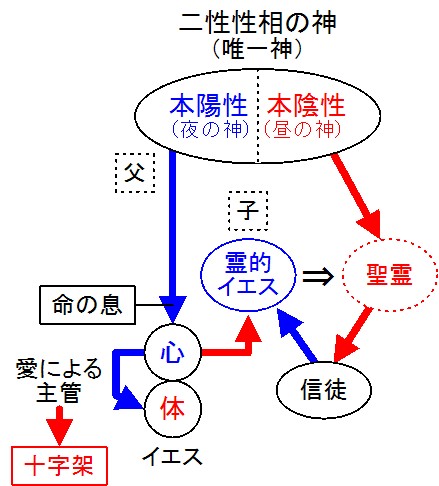

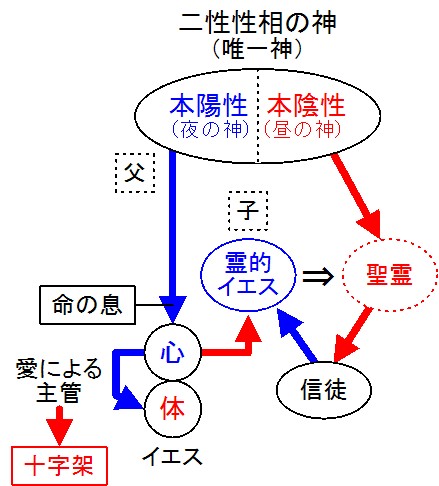

さて、キリスト教の三位一体とは、神・イエス・聖霊が神として一体であるということである。イエスは神の子であるが、マリアの胎から誕生した人間でもある。そこで、見えない神の子が受肉して、母マリアの胎から人間として誕生したと理解したのである。ところで「受肉」とは、子なる神(「神の言」→神性)が、ナザレのイエスという歴史的人間性(→人性)を取ったことを指す、キリスト教における教理である(→キリスト両性論)。ここでいう「神の言」とは、ヨハネによる福音書1章1節から5節に由来する。

次に聖霊とは何なのか。神なのか。人間でないことは確かである。キリスト教では、唯一神ではなく、“父なる神・子なる神・聖霊なる神” の三つの神が存在してしまっていることになる。

さて、統一原理ではどの様にとらえているのか。『原理講論』には、次のように記してある。

統一原理では、神の二性性相から実体的に分立した(神の)対象として立ったのがイエスと聖霊とされている。ここで注意しなければならないのは、受肉したイエスではなく、十字架後の復活した霊的イエスである。もちろん、聖霊が霊的存在だからである。さらに、イエスは、神によって人間として創造された神の実体対象(被造物)であることである。イエスは肉身生活(成長期間)を通じて個性を完成させて、神の実体対象となったのであり、決して最初から個性完成した神と同じ神性を備えた立場で、マリアの胎から生まれ出てきたのではない。

統一原理では、このイエスと聖霊のことを霊的真の父・霊的真の母としているが、霊的真の母としている聖霊とはいったい何なのかを踏まえずに、“真の父” に対する “真の母” として簡単にとらえ混乱を招いてしまったのである。

<本編参照>

・ 原始キリスト教の聖霊と三位一体

・ パウロの伝道と三位一体論の展開

② 聖霊役割と真の母の立場

a)不自由な状態からの自由(liberty)

上記の “自由意志” 及び “自由行動” の「自由」は、堕落による “罪” から解放された立場における「自由」である。そういう意味で、堕落による “罪” によって拘束された不自由な状態から解放された自由(liberty)であり、決して “最初からある自由(freedom)” ではない。言い換えれば、前者は “肯定的自由” であり、後者は “否定的自由” である。

「肯定的自由」における “自らの支配者” は理性を越えた自らを創造した神を迎えたとき、真実の自分に遭遇するのである。

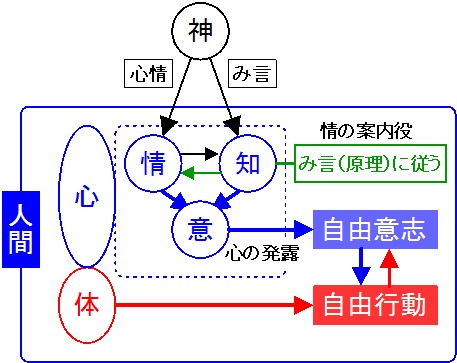

ところで神は “心情” と “み言(ロゴス)” の統一体であり、そのような存在であられるからこそ天地創造が成された。このことこそ、神御自身における自由意志(御意)による自由行動(創造)が成されたことを意味する。神の子として創造された人間も本来であればそのようにできるはずであるが、堕落によって無知に陥り(様々な障害の奴隷)、真実の自分を見出せず、「肯定的自由」による創造本然の “喜び” を実感することは困難となったのである。

さて、心情とは「愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動」(『統一思想要綱』p52)であるが、み言(原理)と一体となることができなければ、神の心情に通じる意思と言えども明確な行動として発露しないのである。

<参照>

・ 「freedom」と「liberty」の違い!「自由」を表す英語の使い方を覚えよう!

・ 二つの自由

b)母としての聖霊

イエスは地上において、上図における自由行動としての責任を果たし、神と一体となった心情とみ言を備えて天上に昇られ霊的真の父となられた(左図)。これに対して聖霊は如何なる働きとしての役割を担ってきたのだろうか。言うまでもなく、信仰が深まり、高揚した心情の向かうべき方向が混沌とした信徒に対して、み言によって明確な進むべき方向を示されたのである。信徒は、自らの判断でその死言の意味と内容を理解し納得して、幾度となく死をも恐れない強い覚悟を決断してきたのでる。これが正しく、堕落による霊的死を越えた、御霊からくる本心によるところの(“liberty” としての)自由(真の自由行動)に達したのである。ここに導いたのが聖霊であり、またそのことは聖霊の最も重要な役割であり、重生論(『原理講論』p263~p268)における要ともいえる。正に信徒が神の道に至るための、最も重要な(情の)道案内役ともいえるのである。繰り返すが、原理ではこの生霊の神と同じ立場を担うのが「真の母」であると述べているのである。

イエスは地上において、上図における自由行動としての責任を果たし、神と一体となった心情とみ言を備えて天上に昇られ霊的真の父となられた(左図)。これに対して聖霊は如何なる働きとしての役割を担ってきたのだろうか。言うまでもなく、信仰が深まり、高揚した心情の向かうべき方向が混沌とした信徒に対して、み言によって明確な進むべき方向を示されたのである。信徒は、自らの判断でその死言の意味と内容を理解し納得して、幾度となく死をも恐れない強い覚悟を決断してきたのでる。これが正しく、堕落による霊的死を越えた、御霊からくる本心によるところの(“liberty” としての)自由(真の自由行動)に達したのである。ここに導いたのが聖霊であり、またそのことは聖霊の最も重要な役割であり、重生論(『原理講論』p263~p268)における要ともいえる。正に信徒が神の道に至るための、最も重要な(情の)道案内役ともいえるのである。繰り返すが、原理ではこの生霊の神と同じ立場を担うのが「真の母」であると述べているのである。

③ 「神性」の一つとして重要な “心情”

ここでは、神の属性、神が持たれている性質である神性について考えてみる。統一思想では、心情とロゴス、創造性の三つを挙げているが、心情が基となって法則性・数理性をもって規則的に天地創造が成されたとしている。

キリスト教では、この神性を神の性質としているが、聖(せい)なるもの、聖(きよ)いものと表現している。どちらにしてもかなり抽象的で曖昧な概念にすぎない。「聖(ひじり)」という字は、知徳にすぐれ、尊敬される人の意味であるから、神性とは最も崇高とされる性質とも表現されるかもしれない。同じように、人性も位格の差こそあれ、人間としての美徳的側面の抽象的な意味合いに留まらざるを得ない。

<参照>

・ 受肉とは何か。受肉の本質は何か。

a)心情による行動こそ “愛”

ここでは、愛する行動の根本となるのが心情であるとしているが、心情のことを「愛したくてたまらない情的な衝動」と抽象的な表現にとどまっている。しかし、それは愛そうとする明確な対象に向かう情的な衝動であって、人間は誕生後その成長に従って、四つの心情圏とそれに従って四つの愛を “体恤” するというのである。“体恤” というのは、愛する対象の立場を自らの事のように思いやることであり、気遣うことなのである。そのことによってその対象が相対的な安心感を “喜び” として感じ、それによる対象との協調性を “自らの喜びとして共鳴” することができるのである。

このことを踏まえて、アダムの堕落とイエスの十字架のとき何があったのかを考えてみることにする。

b)未熟な心情圏で起きた人間の堕落

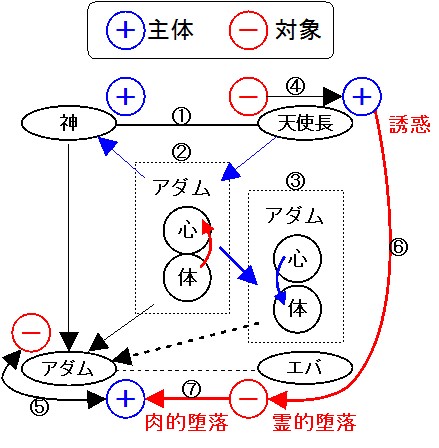

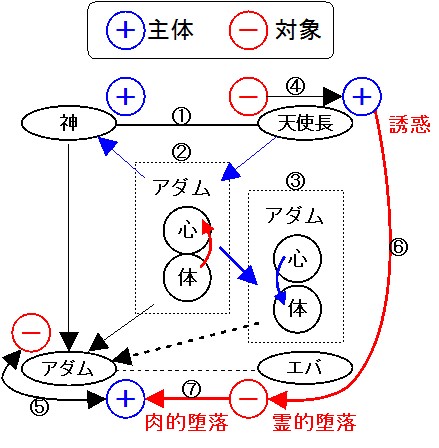

ここで本論における「文師の電気工学専攻と原理の解明」を参照しながら、左図を見ながら一度人間の堕落について考えてみることにする。

ここで本論における「文師の電気工学専攻と原理の解明」を参照しながら、左図を見ながら一度人間の堕落について考えてみることにする。

神は天地創造に先駆けて天使を創造した。天使は神の僕(対象)であり、神はその主人(主体)である(①)。そして、天地創造の最後に人間を創造された。最初にアダムを創造し、アダムのあばら骨をとってエバを創造された。ところで、アダムは誕生した当初は、体の発達が著しく、心は未熟でその機能もままならないため、心は体に強く支配されていました(②)。ところが、体の成長が緩やかになり、心がその頭角を現し始めると(③:心が体の完全な主体になり切っていない、長成期完成級の状態)、天使長ルーシェルにはアダムに対する違和感を覚えたのです。それは、アダムに見る神の指示・命令に対する自由意志による自由行動だったのです。それは、僕として創造された天使と、子として創造された人間に対する神の対し方に疑問と不満を感じたのです(④)。そこで天使長ルーシェルは、アダムではなく、エバに興味を示し誘惑の言葉を話しかけ始めたのです。ところがエバは、ルーシェルの誘惑を好意と受け止め、エバは、神がエバにしか語っていないみ言を、ルーシェルに伝えてしまったために、ルーシェルは居ても立っても居られなくなり、エバと霊的性関係を結んだ(⑥)と文先生のみ言葉です。エバはその過ちに気付き、その不安と恐怖から逃れるため、アダムを誘惑し肉的性関係をもったのです(⑦)。

ところでアダムは、心が体の完全な主体になり切れず、神の絶対対象になれないまま、エバを愛の対象として迎える主人としてもなれない状態(⑤)でエバと関係を結んでしまいました。そのためアダムの良心は、神との関係が完全に結べず(人性)。堕落によって生じた邪心との葛藤状態を、アベルとカインに分立して、本然のアダムを取り戻す復帰の摂理がアダムの堕落以降始まったのです。

c)イエスは、自らの “人性” を自らの “神性” が完全主管できる人間である

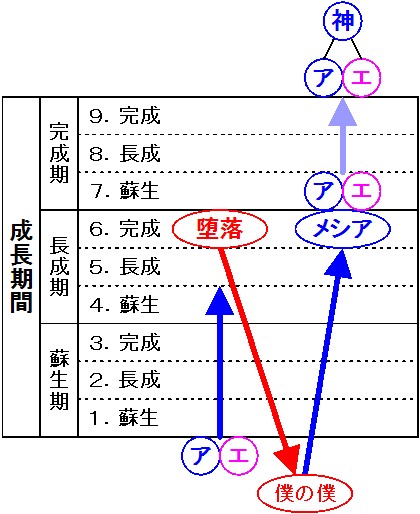

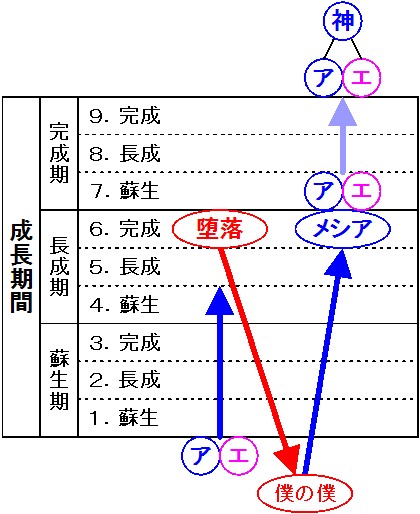

イエス様が生前に語られた言葉が神性によるものか人性によるものかを区別するのは全く無意味なことである。イエス様は神様の心情を探り続けたなかで、イエス様自ら内的心的に理解し実感したことの答えとして発せられた言葉であり、堕落以来失ってしまった神と人間との関係を取り戻す期間を全うされ、十字架を越えることによって、堕落したアダムの基準をクリアできたことから完成期蘇生級を迎え(左図)、神が聖霊を霊的真の母として(これは堕落人間に対しての立場)送ることができたのである。これは、聖霊側の内容ではなく、イエス様の一方的な “主体として備えなければならない条件” としてのものである。そのことは、蕩減復帰原理の信仰基台における蕩減条件となる中心人物・条件物・蕩減期間に該当する(『原理講論』p277~p278)ものであるとみることができる。

イエス様が生前に語られた言葉が神性によるものか人性によるものかを区別するのは全く無意味なことである。イエス様は神様の心情を探り続けたなかで、イエス様自ら内的心的に理解し実感したことの答えとして発せられた言葉であり、堕落以来失ってしまった神と人間との関係を取り戻す期間を全うされ、十字架を越えることによって、堕落したアダムの基準をクリアできたことから完成期蘇生級を迎え(左図)、神が聖霊を霊的真の母として(これは堕落人間に対しての立場)送ることができたのである。これは、聖霊側の内容ではなく、イエス様の一方的な “主体として備えなければならない条件” としてのものである。そのことは、蕩減復帰原理の信仰基台における蕩減条件となる中心人物・条件物・蕩減期間に該当する(『原理講論』p277~p278)ものであるとみることができる。

また、イエス様御自身は十字架によって肉心を失い霊的真の父となられ、聖霊は霊的真の母となったのであるが、地上においてキリスト教徒たちが聖霊の役割を担いながら、アダムを失ったカインとアベルにおけるアベルの立場をも担って、メシヤの再臨のときを待つことになったのである。

④ 聖母マリヤ信仰は詭弁

イエス様が無原罪で誕生された原理的背景とそれまでの歴史過程は、本論とこのセクションでも述べてきた通りであるが、マリヤが無原罪で誕生されたと言える背景と歴史はない一つ存在しない。そればかりか、イエス様が無原罪で誕生されるためには、マリヤが無原罪である必要性は原理的に全く無関係であることが判明した。

では、なぜマリヤが“無原罪の御宿り”を成し得たとしたのか、それはイエス様が子なる神が受肉して人間として誕生したというキリスト両性論を正当化するための方便にすぎない。しかし、このことによってとんでもない弊害が発祥したのである。それは、人間の成長期間における最も重要な責任分担としての善に対する指向と、弛まぬ努力を無視してしまったことである。それ故、聖職者らに腐敗が蔓延り、分裂と闘争が巻き起こり、欺瞞と偽善の民主主義と、無神論の共産主義国家を形成してしまったのである。正しく、下記に記したパウロの言葉を証明するが如くとなってしまった。

これに類似する事態として生じてきたのが、独生女問題である。韓女史は組織の継承を目論んで、独生女論を正当化し、夫である文先生を原罪を有して誕生とまで言い切ったのである。今や、文先生が解いた原理を消し去るように、信仰のみを重視したカトリックと同じ道を歩み始めている。

6. キリスト両性論の欺瞞

<参照>

・ キリスト教ネストリウス派の東漸 唐代長安にみる景教 (関東学院大学キリスト教と文化研究所 勘田義治)

1. イエス・キリストは「神」か「人」か?

(1) キリスト両性論は本当に正しいのか

① 三位一体論と受肉したイエス

キリスト教の三位一体論と、統一原理でいう三位一体論は “似て非なるもの” である。

さて、キリスト教の三位一体とは、神・イエス・聖霊が神として一体であるということである。イエスは神の子であるが、マリアの胎から誕生した人間でもある。そこで、見えない神の子が受肉して、母マリアの胎から人間として誕生したと理解したのである。ところで「受肉」とは、子なる神(「神の言」→神性)が、ナザレのイエスという歴史的人間性(→人性)を取ったことを指す、キリスト教における教理である(→キリスト両性論)。ここでいう「神の言」とは、ヨハネによる福音書1章1節から5節に由来する。

| 初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は初めに神と共にあった。すべてのものは、これによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。この言に命があった。そしてこの命は人の光であった。光はやみの中で輝いている。そして、やみはこれに勝たなかった。(ヨハネによる福音書1章1節~5節) |

次に聖霊とは何なのか。神なのか。人間でないことは確かである。キリスト教では、唯一神ではなく、“父なる神・子なる神・聖霊なる神” の三つの神が存在してしまっていることになる。

さて、統一原理ではどの様にとらえているのか。『原理講論』には、次のように記してある。

| 創造原理によれば、正分合作用により、三対象目的を達成した四位基台の基盤なくしては、神の創造目的は完成されないことになっている。したがって、その目的を達成するためには、イエスと聖霊も神の二性性相から実体的に分立された対象として立って、お互いに授受作用をして合性一体化することにより、神を中心とする四位基台をつくらなければならない。このとき、イエスと聖霊は、神を中心として一体となるのであるが、これがすなわち三位一体なのである。(『原理講論』p267) |

統一原理では、神の二性性相から実体的に分立した(神の)対象として立ったのがイエスと聖霊とされている。ここで注意しなければならないのは、受肉したイエスではなく、十字架後の復活した霊的イエスである。もちろん、聖霊が霊的存在だからである。さらに、イエスは、神によって人間として創造された神の実体対象(被造物)であることである。イエスは肉身生活(成長期間)を通じて個性を完成させて、神の実体対象となったのであり、決して最初から個性完成した神と同じ神性を備えた立場で、マリアの胎から生まれ出てきたのではない。

統一原理では、このイエスと聖霊のことを霊的真の父・霊的真の母としているが、霊的真の母としている聖霊とはいったい何なのかを踏まえずに、“真の父” に対する “真の母” として簡単にとらえ混乱を招いてしまったのである。

<本編参照>

・ 原始キリスト教の聖霊と三位一体

・ パウロの伝道と三位一体論の展開

② 聖霊役割と真の母の立場

自由とは、自由意志とこれに従う自由行動とを一括して表現した言葉なのである。前者と後者とは、性相と形状との関係にあり、これが一体となって初めて完全な自由が成立する。それゆえに、自由意志のない自由行動なるものはあり得ず、自由行動の伴わない自由意思というものも、完全なものとはなり得ないのである。自由行動は、自由意志によって現れるものであり、自由意志はあくまでも心の発露である。しかし、創造本然の人間においては、神のみ言、すなわち、原理を離れてはその心が働くことができないので、原理を離れた自由意志、あるいは、それに基づく自由行動はあり得ない。したがって、創造本然の人間には、原理を離れた自由なるものはあり得ないのである。(『原理講論』p125)

自由とは、自由意志とこれに従う自由行動とを一括して表現した言葉なのである。前者と後者とは、性相と形状との関係にあり、これが一体となって初めて完全な自由が成立する。それゆえに、自由意志のない自由行動なるものはあり得ず、自由行動の伴わない自由意思というものも、完全なものとはなり得ないのである。自由行動は、自由意志によって現れるものであり、自由意志はあくまでも心の発露である。しかし、創造本然の人間においては、神のみ言、すなわち、原理を離れてはその心が働くことができないので、原理を離れた自由意志、あるいは、それに基づく自由行動はあり得ない。したがって、創造本然の人間には、原理を離れた自由なるものはあり得ないのである。(『原理講論』p125)

|

a)不自由な状態からの自由(liberty)

上記の “自由意志” 及び “自由行動” の「自由」は、堕落による “罪” から解放された立場における「自由」である。そういう意味で、堕落による “罪” によって拘束された不自由な状態から解放された自由(liberty)であり、決して “最初からある自由(freedom)” ではない。言い換えれば、前者は “肯定的自由” であり、後者は “否定的自由” である。

「肯定的自由」における “自らの支配者” は理性を越えた自らを創造した神を迎えたとき、真実の自分に遭遇するのである。

ところで神は “心情” と “み言(ロゴス)” の統一体であり、そのような存在であられるからこそ天地創造が成された。このことこそ、神御自身における自由意志(御意)による自由行動(創造)が成されたことを意味する。神の子として創造された人間も本来であればそのようにできるはずであるが、堕落によって無知に陥り(様々な障害の奴隷)、真実の自分を見出せず、「肯定的自由」による創造本然の “喜び” を実感することは困難となったのである。

さて、心情とは「愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動」(『統一思想要綱』p52)であるが、み言(原理)と一体となることができなければ、神の心情に通じる意思と言えども明確な行動として発露しないのである。

<参照>

・ 「freedom」と「liberty」の違い!「自由」を表す英語の使い方を覚えよう!

・ 二つの自由

b)母としての聖霊

イエスは地上において、上図における自由行動としての責任を果たし、神と一体となった心情とみ言を備えて天上に昇られ霊的真の父となられた(左図)。これに対して聖霊は如何なる働きとしての役割を担ってきたのだろうか。言うまでもなく、信仰が深まり、高揚した心情の向かうべき方向が混沌とした信徒に対して、み言によって明確な進むべき方向を示されたのである。信徒は、自らの判断でその死言の意味と内容を理解し納得して、幾度となく死をも恐れない強い覚悟を決断してきたのでる。これが正しく、堕落による霊的死を越えた、御霊からくる本心によるところの(“liberty” としての)自由(真の自由行動)に達したのである。ここに導いたのが聖霊であり、またそのことは聖霊の最も重要な役割であり、重生論(『原理講論』p263~p268)における要ともいえる。正に信徒が神の道に至るための、最も重要な(情の)道案内役ともいえるのである。繰り返すが、原理ではこの生霊の神と同じ立場を担うのが「真の母」であると述べているのである。

イエスは地上において、上図における自由行動としての責任を果たし、神と一体となった心情とみ言を備えて天上に昇られ霊的真の父となられた(左図)。これに対して聖霊は如何なる働きとしての役割を担ってきたのだろうか。言うまでもなく、信仰が深まり、高揚した心情の向かうべき方向が混沌とした信徒に対して、み言によって明確な進むべき方向を示されたのである。信徒は、自らの判断でその死言の意味と内容を理解し納得して、幾度となく死をも恐れない強い覚悟を決断してきたのでる。これが正しく、堕落による霊的死を越えた、御霊からくる本心によるところの(“liberty” としての)自由(真の自由行動)に達したのである。ここに導いたのが聖霊であり、またそのことは聖霊の最も重要な役割であり、重生論(『原理講論』p263~p268)における要ともいえる。正に信徒が神の道に至るための、最も重要な(情の)道案内役ともいえるのである。繰り返すが、原理ではこの生霊の神と同じ立場を担うのが「真の母」であると述べているのである。|

私たちが犯した罪は、イエス・キリストだけ死の峠を越えさせたのではなく、聖霊までもそのような苦労の峠を越えさせたのです。ところが私自体を通して、その苦労の怨恨を解怨するようになれば、その喜びと栄光をイエス様にはお返しできますが、聖霊にはお返しできないのです。 私たちが罪を委ねれば、まずは聖霊が私たちの罪を引き受けられます。そうしたのちにイエス・キリストが引き受けられ、そのあと神様から清算を受けるのです。今日、私たちはこれをよく知らずにいます。このようなこと、このような使命を知る聖徒たちが現れるならば、聖霊の感動の役事は、その人たちを通して全人類に現れることでしょう。(『イエス様の生涯と愛』p282) |

③ 「神性」の一つとして重要な “心情”

|

神の属性には、先に述べたように形の側面もあるが、機能、性質、能力の側面もある。それが神性である。従来のキリスト教やイスラム教でいう全知、全能、遍在性、至善、至真、至美、公義、愛、創造主、審判主、ロゴスなどは、そのまま神性に関する概念であり、統一思想ももちろん、そのような概念を神性の表現として認めている。 しかし現実問題の解決という観点から見るとき、そのような概念は形(神相)の側面を扱っていないという点だけでなく、大部分が創造と直接関連した内容を含んでいないという点で、そのままでは現実問題の解決に大きな助けとはならない。統一思想は現実問題の解決に直接関連する神性として、心情、ロゴス、創造性の三つを挙げている。その中でも心情が最も重要であり、それは今までいかなる宗教も扱わなかった神性である。(『統一思想要綱』p52) |

ここでは、神の属性、神が持たれている性質である神性について考えてみる。統一思想では、心情とロゴス、創造性の三つを挙げているが、心情が基となって法則性・数理性をもって規則的に天地創造が成されたとしている。

キリスト教では、この神性を神の性質としているが、聖(せい)なるもの、聖(きよ)いものと表現している。どちらにしてもかなり抽象的で曖昧な概念にすぎない。「聖(ひじり)」という字は、知徳にすぐれ、尊敬される人の意味であるから、神性とは最も崇高とされる性質とも表現されるかもしれない。同じように、人性も位格の差こそあれ、人間としての美徳的側面の抽象的な意味合いに留まらざるを得ない。

<参照>

・ 受肉とは何か。受肉の本質は何か。

a)心情による行動こそ “愛”

|

心情の概念 「四大心情圏」が意味することを理解するためには、まず心情の概念を知らなくてはならない。心情とは「愛を通じて喜びを得ようとする情的な衝動」を意味する。言い換えれば、心情とは「愛したくてたまらない情的な衝動」を言う。神はそのような情的な衝動のために、すなわち対象を愛したくてたまらない衝動のために、その対象として人間を創造され、人間の喜びの対象として万物を創造されたのである。 心情圏 ここで心情圏とは、心情の対象の範囲のことをいう。例えば、文化圏といえば、一つの文化の範囲のことであり、勢力圏といえば、勢力が及ぶ範囲をいうのである。したがって心情圏とは、心情の対象の範囲、すなわち愛の対象の範囲のことをいう。心情は愛したい情的な衝動であるために、その衝動は必ず行動となって現れるようになっているが、その時の行動がすなわち愛である。それゆえ、心情と愛は表裏一体の関係にある。したがって、心情の対象の範囲とは、愛の対象の範囲となるのである。 四大心情圏とは、父母の心情、夫婦の心情、兄弟姉妹の心情、子女の心情の四つの心情をいう。心情は愛と表裏一体であるために、四大心情はまさに四大愛を意味する。すなわち父母の愛、夫婦の愛、兄弟姉妹の愛、子女の愛の四つの愛を意味するのである。(『統一思想要綱』p734~」p735) |

ここでは、愛する行動の根本となるのが心情であるとしているが、心情のことを「愛したくてたまらない情的な衝動」と抽象的な表現にとどまっている。しかし、それは愛そうとする明確な対象に向かう情的な衝動であって、人間は誕生後その成長に従って、四つの心情圏とそれに従って四つの愛を “体恤” するというのである。“体恤” というのは、愛する対象の立場を自らの事のように思いやることであり、気遣うことなのである。そのことによってその対象が相対的な安心感を “喜び” として感じ、それによる対象との協調性を “自らの喜びとして共鳴” することができるのである。

このことを踏まえて、アダムの堕落とイエスの十字架のとき何があったのかを考えてみることにする。

b)未熟な心情圏で起きた人間の堕落

ここで本論における「文師の電気工学専攻と原理の解明」を参照しながら、左図を見ながら一度人間の堕落について考えてみることにする。

ここで本論における「文師の電気工学専攻と原理の解明」を参照しながら、左図を見ながら一度人間の堕落について考えてみることにする。神は天地創造に先駆けて天使を創造した。天使は神の僕(対象)であり、神はその主人(主体)である(①)。そして、天地創造の最後に人間を創造された。最初にアダムを創造し、アダムのあばら骨をとってエバを創造された。ところで、アダムは誕生した当初は、体の発達が著しく、心は未熟でその機能もままならないため、心は体に強く支配されていました(②)。ところが、体の成長が緩やかになり、心がその頭角を現し始めると(③:心が体の完全な主体になり切っていない、長成期完成級の状態)、天使長ルーシェルにはアダムに対する違和感を覚えたのです。それは、アダムに見る神の指示・命令に対する自由意志による自由行動だったのです。それは、僕として創造された天使と、子として創造された人間に対する神の対し方に疑問と不満を感じたのです(④)。そこで天使長ルーシェルは、アダムではなく、エバに興味を示し誘惑の言葉を話しかけ始めたのです。ところがエバは、ルーシェルの誘惑を好意と受け止め、エバは、神がエバにしか語っていないみ言を、ルーシェルに伝えてしまったために、ルーシェルは居ても立っても居られなくなり、エバと霊的性関係を結んだ(⑥)と文先生のみ言葉です。エバはその過ちに気付き、その不安と恐怖から逃れるため、アダムを誘惑し肉的性関係をもったのです(⑦)。

ところでアダムは、心が体の完全な主体になり切れず、神の絶対対象になれないまま、エバを愛の対象として迎える主人としてもなれない状態(⑤)でエバと関係を結んでしまいました。そのためアダムの良心は、神との関係が完全に結べず(人性)。堕落によって生じた邪心との葛藤状態を、アベルとカインに分立して、本然のアダムを取り戻す復帰の摂理がアダムの堕落以降始まったのです。

c)イエスは、自らの “人性” を自らの “神性” が完全主管できる人間である

|

イエス様は教団から追われ、民族から追われました。教団の異端者として、律法の破壊分子として見られました。彼は自分の氏族に追われ、家から追い出されました。洗礼ヨハネの一団にも追われました。荒野に出ていきましたが、そこでもサタンに追われました。そこで終わりませんでした。しまいには全体が動員して、十字架の道、ゴルゴタの道に追いやられたのです。 しかし反逆者として追いやる民族のために、むしろ涙を流したイエス様でした。イエス様は、ユダヤ教団から異端者として扱われましたが、イスラエルのいかなる祭司長よりも、彼らのために血の涙を流した人でした。その時代の誰一人として、自分の味方になってくれる人がいなかったけれども、イエス様はその時代の友でした。民族の反逆者として追いやられたけれども、民族の忠臣であり、教団の異端者として追いやられたけれども教団の忠臣でした。 彼の歩みは、いかなる歩みだったのでしょうか。引き裂かれ、追われ倒れる、十字架を背負った惨めな歩みでした。その道だけだったのでしょうか。無謀な悪党たちが、むちを持って追い立てる事情に処したりもしました。このような立場で、もしイエス様がエリヤのような人であれば、「父よ、ただ私だけ残りました」(列王紀上19・10、14参照)というような祈祷をしたことでしょう。 しかしイエス様は、ゲッセマネの園で三弟子を後ろに控えさせて、「わが父よ、もしできることでしたらどうか、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。しかし、わたしの思いのままにではなく、みこころのままになさって下さい」(マタイ26・39)と祈ったのです。これが偉大なことなのです。自分の事情もたった一つ、自分の一身は民族の供え物であり、天倫の供え物であることを知っていたのです。 そのようなことを知っているイエス様は、自分の悲しみも悲しみですが、天の悲しみがどれほど大きいだろうかと心配する心のほうがよりおおきかったのです。民族のために現れたのに、その民族に裏切られるという自分を御覧になる天の悲しみが、どれほど大きいかということを、一層心配されたのです。 イエス様は天の皇太子であり、万宇宙の主人公であり、メシヤでした。そのようなイエス様が、「惨めな十字架の運命だとは、なんということでしょうか」と嘆こうと思えば、この宇宙を動員して嘆くこともできましたが、嘆くことのできない自分自身であることを感じられたので、追われる立場に立つようになったことを面目なく思ったのです。 教団を糾合させ、民族を糾合させ、天の王国を建設して、世界を父の懐に抱かせてあげるべき責任を担ったイエス様は、その責任を果たせず十字架の道を行くことになるとき、恨むようなことは何も感じなかったのです。「この杯をわたしから過ぎ去らせてください」と祈られたのも、自分の一身の死が悲しかったからではありません。自分の一身が死ぬことによって、民族の悲しみと天の悲しみが加重されることを知っていたので、そのように祈られたのです。 イエス様は自分が十字架に倒れれば、後代の世界人類の前に加重される十字架が残され、それによって悲しみの歴史、死の道が終わらないことを知っていました。また自分がゴルゴタの道を行けば、自分に従う人々もゴルゴタの道を歩まなければならないということを知っていました。十字架のみならず、さらに困難な道が残されることを知っていたイエス様だったのです。 両手両足に釘が打ち込まれ、わきを槍で突きさされて血を流す立場、茨の冠りをかぶる立場に立ったとしても、これが自分で終わらないことを知っていても、イエス様は天に向かって「すべてが終わった」と言いました。その言葉は、人間の世界において十字架の道はすべて終わったということではありませんでした。十字架のために泣いて心配する心の訴えが、天に通じたということなのです。 イエス様は、数多くの預言者や烈士が天の前に犯したすべての誤りを担って天を慰労してあげるために、生きた供え物として天の前に捧げられたという事実を知らなければなりません。 それではここにおいてイエス様に対された神様の心情は、どのようなものだったでしょうか。死んでいくイエス様のその姿、天を心配しながら十字架の峠を越えていくその姿を御覧になるとき、人間世界に悔しさがあるとするならこれ以上の悔しさはないでしょう。 しかしイエス様自身は死んでいきながら、「父よ、彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです」(ルカ23・34)と言われました。神様はすぐにでもノアの時以上の審判をしたい気持ちでしたが、イエス様が民族をつかんで死に、教団をつかんで死に、十字架をつかんで死んだがゆえに、神様は人間たちを捨てることができず、つかんでこられているのです。このような心的な因縁が後代の人間、残されたイスラエル民族と結ばれていたので、裏切る後代の人間を捨てられず、つかんでこられているのです。裏切る後代の教団をつかんでこられているのです。(『イエス様の生涯と愛』p259~p262) |

| イエス様はそのとき天に向かって、「わが父よ、もしできることでしたらどうか、この杯をわたしから過ぎ去らせてください。しかし、わたしの思いのままにではなく、みこころのままになさって下さい」(マタイ26・39)と祈られたのです。このように死の峠を越えて、父のみ意のままにのみ生きることを願われたイエス様であったので、神様の愛を人間に紹介することができたのです。このようにイエス様の路程には、驚くべき愛が内包されていることを私たちは知らなければなりません。(『イエス様の生涯と愛』p230~p231) |

|

では、このようなイエス様の実践的な愛は、どこから生まれたのでしょうか。イエス様自身から生まれたのではありません。神様の内的心情を探ることができたので、イエス様はそのような内的心的基準を立てることができたのです。これを私たちはよく知りませんでした。 では神様の愛とは、どのようなものなのでしょうか。今日この地上の人は、千万回裏切り、変わるかもしれませんが、神様は、そのようなことはできないのです。神様の愛は永遠不変なのです。このような神様の愛の心情を人は知らなかったので、人間は互いに裏切り合って不信してきたのです。(『イエス様の生涯と愛』p234) |

イエス様が生前に語られた言葉が神性によるものか人性によるものかを区別するのは全く無意味なことである。イエス様は神様の心情を探り続けたなかで、イエス様自ら内的心的に理解し実感したことの答えとして発せられた言葉であり、堕落以来失ってしまった神と人間との関係を取り戻す期間を全うされ、十字架を越えることによって、堕落したアダムの基準をクリアできたことから完成期蘇生級を迎え(左図)、神が聖霊を霊的真の母として(これは堕落人間に対しての立場)送ることができたのである。これは、聖霊側の内容ではなく、イエス様の一方的な “主体として備えなければならない条件” としてのものである。そのことは、蕩減復帰原理の信仰基台における蕩減条件となる中心人物・条件物・蕩減期間に該当する(『原理講論』p277~p278)ものであるとみることができる。

イエス様が生前に語られた言葉が神性によるものか人性によるものかを区別するのは全く無意味なことである。イエス様は神様の心情を探り続けたなかで、イエス様自ら内的心的に理解し実感したことの答えとして発せられた言葉であり、堕落以来失ってしまった神と人間との関係を取り戻す期間を全うされ、十字架を越えることによって、堕落したアダムの基準をクリアできたことから完成期蘇生級を迎え(左図)、神が聖霊を霊的真の母として(これは堕落人間に対しての立場)送ることができたのである。これは、聖霊側の内容ではなく、イエス様の一方的な “主体として備えなければならない条件” としてのものである。そのことは、蕩減復帰原理の信仰基台における蕩減条件となる中心人物・条件物・蕩減期間に該当する(『原理講論』p277~p278)ものであるとみることができる。また、イエス様御自身は十字架によって肉心を失い霊的真の父となられ、聖霊は霊的真の母となったのであるが、地上においてキリスト教徒たちが聖霊の役割を担いながら、アダムを失ったカインとアベルにおけるアベルの立場をも担って、メシヤの再臨のときを待つことになったのである。

④ 聖母マリヤ信仰は詭弁

| イエス様自身について見ると、イエス様はマリヤの腹中に宿って生まれましたが、歴史的な勝利の土台の上に、サタンが讒訴できる内容をすべて取り除いた立場ではらまれ、誕生したので、サタンが讒訴できる何の条件もないのです。サタンが讒訴できる条件がないということは、原罪がないということです。(『イエス様の生涯と愛』p51) |

イエス様が無原罪で誕生された原理的背景とそれまでの歴史過程は、本論とこのセクションでも述べてきた通りであるが、マリヤが無原罪で誕生されたと言える背景と歴史はない一つ存在しない。そればかりか、イエス様が無原罪で誕生されるためには、マリヤが無原罪である必要性は原理的に全く無関係であることが判明した。

では、なぜマリヤが“無原罪の御宿り”を成し得たとしたのか、それはイエス様が子なる神が受肉して人間として誕生したというキリスト両性論を正当化するための方便にすぎない。しかし、このことによってとんでもない弊害が発祥したのである。それは、人間の成長期間における最も重要な責任分担としての善に対する指向と、弛まぬ努力を無視してしまったことである。それ故、聖職者らに腐敗が蔓延り、分裂と闘争が巻き起こり、欺瞞と偽善の民主主義と、無神論の共産主義国家を形成してしまったのである。正しく、下記に記したパウロの言葉を証明するが如くとなってしまった。

これに類似する事態として生じてきたのが、独生女問題である。韓女史は組織の継承を目論んで、独生女論を正当化し、夫である文先生を原罪を有して誕生とまで言い切ったのである。今や、文先生が解いた原理を消し去るように、信仰のみを重視したカトリックと同じ道を歩み始めている。

| あなたがたは、よく知っておかねばならない。すべて不品行な者、汚れたことをする者、貪欲な者、すなわち、偶像を礼拝する者は、キリストと神との国をつぐことができない。(エペソ人への手紙5章5節) |

| ≪ 聖母マリアの虚像 | <トップ> | ≫ |