h. 韓国併合の背景と実態(上)

■ 予言書「鄭鑑録」からキリスト教迫害へ(前編)

<参照>

・ 朝鮮総督府による朝鮮の「予言」調査 青野正明(桃山学院大学 教授)

① 終末思想と弥勒信仰

(1) シュメール文明

<参照>

・ シュメール (ウィキペディア)

西アジアは、旧石器時代から新石器時代、銅石器時代、金属器時代へと大きく推移していきます。定住は旧石器時代の紀元前11,000年から紀元前10,000年頃にはじまりました。当時の定住的採集狩猟民による文化を「ナトゥーフ文化」と呼んでいます。

西アジアは、旧石器時代から新石器時代、銅石器時代、金属器時代へと大きく推移していきます。定住は旧石器時代の紀元前11,000年から紀元前10,000年頃にはじまりました。当時の定住的採集狩猟民による文化を「ナトゥーフ文化」と呼んでいます。ナトゥーフ文化が発生したレバント(シリア、レバノン、ヨルダン、イスラエル)の南部から北東部に、テル・アブ・フレイラ遺跡があり、人類最古の穀物(ライムギ)の栽培跡が発見されています。

当時の人々は円形の竪穴住居(石の壁や貯蔵穴がある)に住んでいました。新石器時代を思わせるような、穀物収穫用の石鎌、製粉具である石皿、石鉢、石杵が大量に出土しており、穀物が積極的に利用されていました。

(左図は、13,000年前から9,800年前のナトゥーフ文化の範囲)

<参照>

・ ナトゥーフ文化(1)農耕なき定住 (るいネット)

・ 人類、最初の文化。ナトゥーフ文化。 (いにしえララバイのブログ)

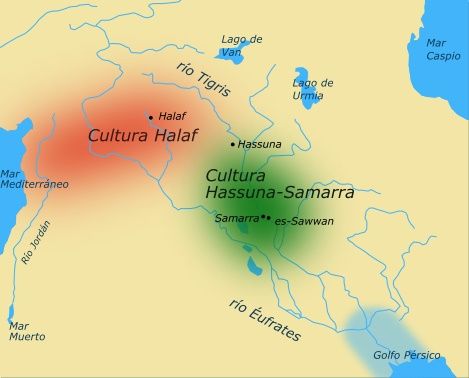

ハラフ文化は紀元前6000年から紀元前5500年頃に北メソポタミア・シリア・アナトリアなど「肥沃な三日月地帯」で始まった有土器新石器時代の文化で、テル・ハラフ遺跡も概ねこの時期(紀元前6000年から紀元前5300年頃、「ハラフ期」)に栄えており、この間に大きな中断の時期はありません。

ハラフ文化は紀元前6000年から紀元前5500年頃に北メソポタミア・シリア・アナトリアなど「肥沃な三日月地帯」で始まった有土器新石器時代の文化で、テル・ハラフ遺跡も概ねこの時期(紀元前6000年から紀元前5300年頃、「ハラフ期」)に栄えており、この間に大きな中断の時期はありません。メソポタミア北部のハラフ文化は、紀元前5000年頃にメソポタミア南部から広がったウバイド文化に継承され、テル・ハラフは長い間放棄されました。(左図の赤色部)

左図の緑色部はハッスーナ文化で、紀元前7,000年紀に栄えました。詳しくは下記を参照ください。

<参照>

・ 文明への道(前7000-4000年)(11)ハッスーナ文化とサマッラ文化 (歴史徒然)

ウバイド文化に続くウルク文化(紀元前3500年~紀元前3100年。

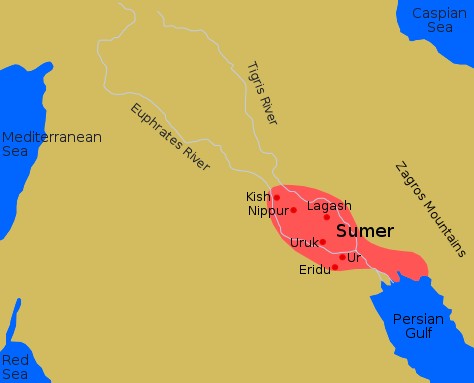

ウバイド文化に続くウルク文化(紀元前3500年~紀元前3100年。左図、赤部中央)は、都市文明の開始期で、その担い手はシュメール人でした。

ウルク文化につづくジェムデト・ナスル文化(紀元前3100年~紀元前2900年)になると、武器の発達によって都市国家間の戦乱時代となり、ウルクの市域は最大に達しペルシャ湾岸まで達しました。 しかし、ジェムデト・ナスル期末期にシュルッパクの王ウバル・トゥトゥの治世下で、メソポタミア全域が大洪水に見舞われ、ウルクの繁栄が終わるとシュメールの中心はキシュ(左図、赤部左上)に移ったのです。

その後シュメールでは、初期王朝時代(紀元前2900年~紀元前2350年)を経て、アッカド帝国時代(紀元前2350年~紀元前2113年。左図、緑部)に至ります。

その後シュメールでは、初期王朝時代(紀元前2900年~紀元前2350年)を経て、アッカド帝国時代(紀元前2350年~紀元前2113年。左図、緑部)に至ります。アッカド王のサルゴンは、当時では特殊であった常備軍を有することでシュメールに対する軍事的優位性を確保すると、統一されたばかりのシュメールに攻め入ってルガルザゲシを破り、シュメール地方とアッカド地方からなるメソポタミアの統一を果たしました。

しかし、その後の次王リムシュはすぐに暗殺され、マニシュトゥシュが第3代の王になると、第4代の王ナラム・シンはシリア、アナトリアへ積極的に軍事遠征を行いました。このとき(BC2300頃)アッカド帝国の版図は最大となり、アッカドの文化はオリエント全域に影響を与え、アッカド語はこの地域の共通語として使用されるようになりました。

ナラム・シンの死後、異民族が侵入し、「誰が王で、誰が王でなかったか」と称される無政府状態に陥りました。この混乱期にアッカド帝国の支配力は弱体化し、被支配下にあったシュメール諸都市国家がそれぞれの国境争いで離反、割拠してしまったのです。

この混乱をおさめたのがウルクの王であったウトゥ・へガルでした。さらにウトゥ・へガル配下の将軍であったウル・ナンムがウル第3王朝を創始しました(紀元前2113頃)。ウル第3王朝(紀元前2113年~紀元前2006年)と呼ばれているのは、シュメール人によって再建された最後の王朝の時代です。

この混乱をおさめたのがウルクの王であったウトゥ・へガルでした。さらにウトゥ・へガル配下の将軍であったウル・ナンムがウル第3王朝を創始しました(紀元前2113頃)。ウル第3王朝(紀元前2113年~紀元前2006年)と呼ばれているのは、シュメール人によって再建された最後の王朝の時代です。アブラハムが故郷ウルの地を出発して、カナンの地へ向かったのはこの頃だったのです。(創世記11章31節)

しかし地方の諸国家が強さを増すとともに、シュメール人はメソポタミアの多くの部分で政治的な覇権を失い始めると、ウル第3王朝から支配下の諸都市が離反し、紀元前2004年に、東方のシュマシュキ朝古エラムの王キンダットゥによるウル占領によってシュメール人国家は滅亡しました。

<参照>

・ 謎のシュメール文明 (古代の不思議)

・ 謎多きシュメール人!メソポタミア文明の起源 (NAVER まとめ)

(2) アーリア人の出現と弥勒信仰

原始アーリア人(原始インドーヨーロッパ人)が牛、馬、犬などの家畜の群れを引き連れて、一つの草原から他の草原へと移動して遊牧の生活を送っていました。彼らは自然崇拝を行い、空、太陽、月、曙、風、水、雷鳴が彼らには神と映っていました。神々は天空にあり、明るく輝くものと考えられていたのです。

原始アーリア人(原始インドーヨーロッパ人)が牛、馬、犬などの家畜の群れを引き連れて、一つの草原から他の草原へと移動して遊牧の生活を送っていました。彼らは自然崇拝を行い、空、太陽、月、曙、風、水、雷鳴が彼らには神と映っていました。神々は天空にあり、明るく輝くものと考えられていたのです。アーリア人はある時期(紀元前1,700年頃)に人口の増加、旱魃あるいは他の事情にうながされて、原住地の草原を出て他の地方への定住を開始したのです。若干の部族は西方へ(左図①)向かい、この時期にヨーロッパに定住し現在のヨーロッパ諸民族、すなわちケルト人、チュートン人、ゲルマン人、スラヴ人、イタリア人、ギリシャ人などとなりました。若干の集団はアナトリアに現れ、そこの先住民と混血してヒッタイト族の大帝国を建設(左図②)しました。

また、他の諸部族は東方(左図③)に向かって移住を開始、アジアに入り、カスピ海(裏側)の南東に当たる西トルキスタンのステップ地帯に数世紀定住して共同生活を送っていたのです。ここの諸部族を総称してインドーイラン人といい、彼らは半ば遊牧、半ば農耕の生活形態を送っていたと考えられています。

このインドーイラン最古の宗教及び思想は、インド最古の文献でバラモン教の聖典「リグ・ベーダー」とイラン最古の文献でゾロアスター教の聖典「アヴェスター」との比較対照の中で推知することができます。しかし、彼らはその後再び移住を開始し、そしてその一部は西南へ移動してイランの地に入り、アーリア系イラン人となったのです。(左図⑥~⑦)

そこでインドーイラン人の宗教儀礼を推定してみると、彼らは、家庭の内部では祖先崇拝を行い、公の宗教としては天界の神々を崇拝することが盛んに行なわれていました。神々に対する供物として穀物と牛乳を聖火の中に投じる事や、酒を献ずる事、動物を犠牲に供する事などが主として行なわれました。

<参照>

・ 「ヴェーダ」と「アヴェスター」 忙しいほうがいい。でも本当は・・・(ブログ)

・ 宗教現象としてのキリスト教 京都大学、「2008 年度・キリスト教学講義:(聖書の構造分析)」より。 (PDF 本サイト)

(3) インドのミトラ教と弥勒信仰

<参照>

・ 弥勒信仰の発生と起源 ぶっだがやの散歩道(ブログ)

弥勒信仰は、インド仏教の中に突如として形成されたものではなく、ヒンズー教における救済者カルキの存在によるものです。カルキは、ヴィシュヌ神の第十の化神といわれ、未来において人間の寿命がわずか23歳となった末世にこの世に出現して、人々を救済するという謂れに由来するものです。また、弥勒の別名は、阿逸多(アイッタ)ともいわれ、実在のバラモンの弟子であったともいわれています。

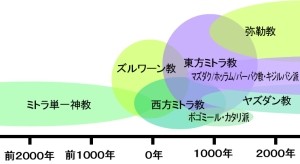

鈴木中正氏の研究によって紹介されているシルヴァン・レヴィ氏の説によると、阿逸多とマイトレーヤは、イランのミトラ神と習合することによってメシア的神格を帯びることになったとされています(左図は、「ミトラ教 ミトレーアム・ジャパン公式サイト」より)。

鈴木中正氏の研究によって紹介されているシルヴァン・レヴィ氏の説によると、阿逸多とマイトレーヤは、イランのミトラ神と習合することによってメシア的神格を帯びることになったとされています(左図は、「ミトラ教 ミトレーアム・ジャパン公式サイト」より)。古代インドでは、太陽を指してマイトレーヤと称した事実があり、イラン世界のミトラ神と仏教の習合過程の中で、阿逸多、マイトレーヤを同一視する思考が生まれ、仏教的メシアニズムを生み出されたといわれています。

ともかく古代インドにおいて、弥勒信仰は熱狂的に流布し、多くの弥勒像が造られていきました。弥勒下生の地とされるゲートマティという都市は、仏教の描くすばらしいユートピアとして知られていて、後世の極楽浄土に比定されるものでした。信者たちの弥勒の浄土への憧憬は、「弥勒浄土変相図」によく示されていて、そこには弥勒菩薩とその侍者たちが、弥勒浄土に集まっている姿が描かれています。

<参照>

・ ミトラ教 ミトレーアム・ジャパン公式サイト

・ 天使七星学‐ミトラの秘教占星術

・ 徳川家の信じる北斗七星と天皇家の信じるオリオン座。「天皇派」と「教皇派」の戦いは古代から既に始まっていました。 (RAPT)

・ 妙見菩薩 (ウィキペディア)

(4) ユダヤの終末思想

|

終末とは、地上地獄が地上天国に変わるときをいうのである。それゆえにこのときは、今までのキリスト教信徒たちが信じてきたように、天変地異が起こる恐怖の時代ではなく、創世以後、悠久なる歴史路程を通して、人類が唯一の希望としてこいねがってきた喜びの日が実現されるときなのである。(「原理講論」147p)

|

<参照>

・ 「世の終わり」思想の源流 ―ユダヤ教の黙示的終末思想― 佐倉哲(1999年2月15日)

12小預言者の一人である預言者マラキがBC450年ころに「主の大いなる恐るべき日が来る前に、わたしは預言者エリヤをあなたがたにつかわす」(マラキ書 4章5節)と語り、BC2世紀には預言者ダニエルが「見よ、人の子のような者が、天の雲に乗ってくる」(ダニエル書 7章13節)とメシアの降臨が近いことを告げ、黙示的終末思想は、集中的に産出されるようになりました。それには、ある特別な歴史的変化が影響しています。

ユダヤ人は、新バビロニア王国がペルシャ帝国によって滅ぼされて以来、長い間、地域を支配したペルシャ、その後のアレキサンドロス、その後のプトレマイオスの支配のもとで、宗教上の自由を認められた寛容な支配のもとにありました。

しかし、紀元前2世紀に入って、突然、事情が変わってきます。すなわち、BC198年にパレスチナ領有権がシリアのセレウコス朝のアンティオコス三世の支配のもとになると、積極的なヘレニズム文化の導入が始まります。さらにアンティオコス四世エピファネス(左図は肖像のコイン)の時代になると、エピファネスはユダヤのギリシャ化を強制して、ユダヤの宗教的伝統を禁止したり、神殿財宝を取り上げたり、聖書を持つことを禁止したり、ユダヤ教で厳しく禁止されている豚肉を食べることを強制したり、揚げ句の果てには、エルサレムの神殿に、ギリシャの神ゼウスの像を置いたり、徹底的な宗教的弾圧を行ないました。そして、“ユダヤ教信仰禁止”の法を破るものは死刑にさえ処されたのです。

しかし、紀元前2世紀に入って、突然、事情が変わってきます。すなわち、BC198年にパレスチナ領有権がシリアのセレウコス朝のアンティオコス三世の支配のもとになると、積極的なヘレニズム文化の導入が始まります。さらにアンティオコス四世エピファネス(左図は肖像のコイン)の時代になると、エピファネスはユダヤのギリシャ化を強制して、ユダヤの宗教的伝統を禁止したり、神殿財宝を取り上げたり、聖書を持つことを禁止したり、ユダヤ教で厳しく禁止されている豚肉を食べることを強制したり、揚げ句の果てには、エルサレムの神殿に、ギリシャの神ゼウスの像を置いたり、徹底的な宗教的弾圧を行ないました。そして、“ユダヤ教信仰禁止”の法を破るものは死刑にさえ処されたのです。エピファネスの圧制はマカバイの反乱を生み、非ダビデ系のハスモン王朝が一時的に成立しますが、BC68年のポンペイウスのエルサレム攻略によってユダヤはローマ帝国の支配下に置かれ、AC70年にはゼロテ党を中心にしたユダヤ人の反乱は鎮圧され、エルサレムの神殿は破壊され、国家としてのイスラエルは消滅してしまうのです。

本来、「終わりの時」とは、世界が滅びる時ではなく、ユダヤ人の敵が滅び、ユダヤ人の敵(あるいは異邦人)が驕り高ぶる支配の時代が終わり、ユダヤ人の繁栄する時代がやって来ることでした。「敵が滅び自分たちが生残る」というのが終末思想の本質であり、終末を待ち望む人びとにとって最大の魅力であったと考えられます。

その「終わりの時」の救いの結果が、それまでの人間の歴史とはまったく次元の異なる、イスラエルの神が永遠に支配する(悪が滅ぼされ正義と平和が永遠に続く時代、すなわちイスラエルが他国に再び従属することのない)時代が来るという約束でした。

さらに、その「敵の滅び」とは、人間の努力にしたがって、その努力に応じて次第に達成されていくものではなく、神自身の予定にしたがって、神の力の地上への直接介入によってなされると考えられたのです(ダニエル書 8章25節)。また、その思想の背後には、強大な帝国支配のもとにある弱小国家の無力感があります。この無力感が神の直接介入による問題の解決という終末信仰を生んだとも考えらます。

② 予言書「鄭鑑録」について

鄭鑑録は、朝鮮王朝時代中期に成立した朝鮮の讖緯書(予言書)。漢城に都を置く李氏の王朝が500年で滅亡したのち、鶏龍山に鄭氏の王朝が建国されて800年続くという趣旨の内容です。

鄭鑑録は、朝鮮王朝時代中期に成立した朝鮮の讖緯書(予言書)。漢城に都を置く李氏の王朝が500年で滅亡したのち、鶏龍山に鄭氏の王朝が建国されて800年続くという趣旨の内容です。とくに朝鮮王朝の建国(1392年)から実際に500年が経過する19世紀後半以来、王朝による支配体制への不満、列強による侵略に対する民族意識の高揚、日本による植民地支配に対する抵抗の中で、当時の政治的・社会的状況が鄭鑑録の記述と重ねあわされ、しばしば浮かび上がりました。

朝鮮南部から現れて鶏龍山に新王朝を築く鄭氏は真人であるとされ、一種の救世主である。救世主の到来と理想の王国の建設を待望する信仰は、東学の思想にも影響を及ぼしました。

<参照>

・ 『鄭鑑録』 (白承鍾 著/松本真輔 訳 : 勉誠出版) ※ このリンクサイトに記載された目次をご覧ください。

・ 朝鮮後期における書籍統制と民衆思想の関係についての一考察

尹韓羅 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程 (本サイト)

| ≪ 伊藤博文と安重根 | <トップ> | 韓国併合の背景と実態(下) ≫ |