�� ��ҁ@���́@���{�̓`���I���_�Ɛ_�̈�

�@�@�@�@�@a. �G�g�ƓV���������N�g��

1. �V���������N�g�߂̖ړI�ƍ\��

�@1582�N�ɋ�B�̃L���V�^���喼�ł���A��F�@�فE�呺�����E�L�n���M�̖���Ƃ��ă��[�}�֔h�����ꂽ�S���̏��N�𒆐S�Ƃ����g�ߒc�̂��ƂŁA�C�G�Y�X����A���b�T���h���E���@���j���[�m�����Ă��܂����B�g�ߒc�ɂ���ă��[���b�p�̐l�X�ɓ��{�̑��݂��m����l�ɂȂ�A�ނ�̎����A�����O�[�e���x���N����@�́A���{�ꏑ���̊��ň�������߂čs��ꂽ�L���V�^���łƌĂ�Ă��܂��B

�@1582�N�ɋ�B�̃L���V�^���喼�ł���A��F�@�فE�呺�����E�L�n���M�̖���Ƃ��ă��[�}�֔h�����ꂽ�S���̏��N�𒆐S�Ƃ����g�ߒc�̂��ƂŁA�C�G�Y�X����A���b�T���h���E���@���j���[�m�����Ă��܂����B�g�ߒc�ɂ���ă��[���b�p�̐l�X�ɓ��{�̑��݂��m����l�ɂȂ�A�ނ�̎����A�����O�[�e���x���N����@�́A���{�ꏑ���̊��ň�������߂čs��ꂽ�L���V�^���łƌĂ�Ă��܂��B�@�i�P�j �ړI

�@���@���j���[�m�͎��g�̎莆�̒��ŁA�g�߂̖ړI�������������Ă��܂��B

- ���[�}���c�ƃX�y�C���E�|���g�K�������ɓ��{�鋳�̌o�ϓI �E ���_�I�������˗����邱�ƁB

- ���{�l�Ƀ��[���b�p�̃L���X�g�����E�������E�̌������A�A����ɂ��̉h���A�̑傳�����N�B�����点�邱�Ƃɂ��A�z���ɖ𗧂Ă����B

�@�����̃��[�}���c�́A�O���S���E�X13���i�݈ʁF1572�N�`1585�N�j�ł����B���c�ʂɂ����ނ��܂��S���͂��X���Ď��g�̂�������v�ł������A1572�N8���Ƀt�����X���T���E�o���e���~�̋s�E���N�����ăv���e�X�^���g�x���҂����������E�Q�����ƁA�u�e�E�f�E���v���̂��Đ_���^�����A�L�O���_������点�܂����B

�@�����̃��[�}���c�́A�O���S���E�X13���i�݈ʁF1572�N�`1585�N�j�ł����B���c�ʂɂ����ނ��܂��S���͂��X���Ď��g�̂�������v�ł������A1572�N8���Ƀt�����X���T���E�o���e���~�̋s�E���N�����ăv���e�X�^���g�x���҂����������E�Q�����ƁA�u�e�E�f�E���v���̂��Đ_���^�����A�L�O���_������点�܂����B�@�����1582�N�Q���ɁA��̐�ւ��̒�������ƁA�g�V�������h ���J�g���b�N�̍��ł���C�^���A�A�X�y�C���A�|���g�K���A�|�[�����h�Ȃǂō̗p���āA����܂ł������E�X����1582�N10���T�����O���S���E�X����10��15���ɉ��߂�Ȃǂ��܂����B

�@�Ȃ��A�X�y�C�������́A�t�F���y�Q���B�|���g�K���́A1581�N����1640�N�̊��ԁA�X�y�C�������|���g�K���������˂� �g���N�A���h �̏�Ԃɂ���܂����i�X�y�C���鍑�j�B

�@�i�Q�j �g��

�@�@�@ ���Y�W�����A���i���g�j14��

�@���Y�W�����A���̕��͔�O�����Y�̗̎����Y�r�ܘY�i�呺�����̉Ɛb�j�Ƃ���A�W�����A���͎i�Ղ��u���ėL�n���Z�~�i�����Ɋw��ł��܂����B�A����A�i�ՂɂȂ���𑱂���ׂ��V���ɂ������C���@�ɓ���A�R���W�I�ɐi��ŕw�𑱂��A1593�N�V��25���A���̂R�l�Ƌ����C�G�Y�X��ɓ������܂����B1601�N�ɂ́A�_�w�̍����ے����w�Ԃ��߁A�}�J�I�̃R���W�I�Ɉڂ�Ɓi���̎��_�Ő�X�~�Q���͑މ�j�A 1608�N���ɓ��}���V���A���}���e�B�m�A���Y�W�����A���͂�����Ďi�Ղ����K����܂����B

�@���Y�W�����A���̕��͔�O�����Y�̗̎����Y�r�ܘY�i�呺�����̉Ɛb�j�Ƃ���A�W�����A���͎i�Ղ��u���ėL�n���Z�~�i�����Ɋw��ł��܂����B�A����A�i�ՂɂȂ���𑱂���ׂ��V���ɂ������C���@�ɓ���A�R���W�I�ɐi��ŕw�𑱂��A1593�N�V��25���A���̂R�l�Ƌ����C�G�Y�X��ɓ������܂����B1601�N�ɂ́A�_�w�̍����ے����w�Ԃ��߁A�}�J�I�̃R���W�I�Ɉڂ�Ɓi���̎��_�Ő�X�~�Q���͑މ�j�A 1608�N���ɓ��}���V���A���}���e�B�m�A���Y�W�����A���͂�����Ďi�Ղ����K����܂����B�@�i�Տ��K��͔����Ŋ������Ă��܂������A1613�N�ɁA�̎����c�������L���V�^���e���ɏ��o�������߁A������ǂ�꒷��Ɉڂ�܂����B

�@1614�N�̍]�˖��{�ɂ��L���V�^���Ǖ��߂̔��z���́A�}���o��Œn���ɐ������邱�Ƃ�I�т܂����B�W�����A���͋�B�����Ȃ���A���Q�ɋꂵ�ރL���V�^���������Ԃ߂Ă����̂ł��B��\���N�ɂ킽���Ēn�������𑱂��Ă����W�����A���ł������A1632�N�ɏ��q�ŕߔ�����A����֑����܂����B�����āA1633�N10��18���ɂ́A�C�G�Y�X����_�����W���A���E�A�_�~�A�A���g�j�I�E�f�E�X�[�U�A�N���X�g�t�@���E�t�F���C���A�h�~�j�R����_�������J�X�E�f�E�X�s���g�E�T���g�ƂR�l�̏C���m�Ƌ������݂�̌Y�ɏ������܂����B���݂�̌Y�́A�S�g�̌������ɂ��܂�A���߂��݂��琔�H������Ă������߁A�����Ɏ��˂��ɋꂵ�݂������Ƃ����S�Y�ł����B���܂�̋ꂵ�݂ɐl���s�Ȃ̏�ԂŃN���X�g�t�@���E�t�F���C�����������A�ق��̐l�X�͋������̂Ă��ɂ��ׂď}�����܂����B�ŏ��Ɏ��̂͒��Y�W�����A���ŁA���݂�ɂ���ĂS���ڂ�65��10��21���̂��Ƃł����B�u�킽���̓��[�}�ɕ��������Y�W�����A���_���ł���v �ƍŊ��Ɍ����c�����Ƃ����Ă��܂��B

�@�@�A ���}���`�m�i���g�j12�`13��

�@���e���ɃL���X�g���k�ł���A�i�Ղ��u���āA�L�n�̃Z�~�i�����ɓ���܂����B

�@���e���ɃL���X�g���k�ł���A�i�Ղ��u���āA�L�n�̃Z�~�i�����ɓ���܂����B�@�A����̃}���e�B�m�͓����̎i�Ղ̕K�{���{�ł��������e����ɂ�����Ă������߁A�鋳�����̂������A�m���̖|��Əo�Ŋ����ɂ��g���A�M�S���w�C�~�^�e�B�I��N���X�e�B�x�̓��{����w����Ăނ��ނ���x�Ȃǂ��o�ł��Ă��܂��B�O�p�ɂ�����A�����s�������������Ƃ��Ղɂ�����A�����̓��{�l�i�Ղ̒��ł͂����Ƃ��m��ꂽ���݂ł����B

�@1629�N10��23���Ɏ����B��[�́A�}�J�I�̑吹���̒n���ɐ��U�̎t�A���b�T���h���E���@���j���[�m�Ƌ��ɑ����܂����B

�@�@�B �ɓ��}���V���i��Ȑ��g�j13��

�@1569�N���A�������s���S�i���̋{�茧���s�s�j�ɂāA�ɓ��S���ƕ�ł����ɓ��`�S�̖��̊Ԃɐ��܂�܂����B

�@1569�N���A�������s���S�i���̋{�茧���s�s�j�ɂāA�ɓ��S���ƕ�ł����ɓ��`�S�̖��̊Ԃɐ��܂�܂����B�@�ɓ��������Î��̍U�����A�ɓ����̎x������������邵���ہA�����W�������}���V���͉Ɛb���c�����A�ɔw�����L�㍑�ɗ������т܂��B���n�ŃL���X�g���Əo��A���̉��Ŏi�Ղ��u�����L�n�̃Z�~�i�����ɓ���܂����B

�@�A����A�}���V�����L�O���q�����_�Ɋ������Ă��܂������A1611�N�ɗ̎��א쒉���ɂ���ĒǕ�����A�����ֈڂ�A����ɒǂ��������ֈڂ�܂����B����̃R���W�I�ŋ����Ă��܂������A1612�N11��13���ɕa�����܂����B

�@�@�C ��X�~�Q���i���g�j13��

�@��O�����W�����ł�������X�Β����̎q�Ƃ��Đ��܂�A������O�L�n���̕��Ƃ��J���A��X�Ύ��̖���p���Ă��܂����B��O�L�n�������������̍���ŕ������ɁA1577�N�Ɋ��W�邪���邷��Ɠ���ɕ�����A���Ƃꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B���̌���L�n�����̎��j�Ƃ��đ呺�����p�����Ă����f�����呺�����̌��ɐg���Ă��܂������A1580�N�Ƀ|���g�K���D�i�ߊ��h���E�~�Q���E�_�E�K�}��㕃�Ƃ��Đ�����A��X�~�Q���̐��疼�𖼏��܂��B������_�@�ɂ��ē��N�A�L�n�̃Z�~�i�����Ő_�w������n�߂܂��B

�@��O�����W�����ł�������X�Β����̎q�Ƃ��Đ��܂�A������O�L�n���̕��Ƃ��J���A��X�Ύ��̖���p���Ă��܂����B��O�L�n�������������̍���ŕ������ɁA1577�N�Ɋ��W�邪���邷��Ɠ���ɕ�����A���Ƃꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B���̌���L�n�����̎��j�Ƃ��đ呺�����p�����Ă����f�����呺�����̌��ɐg���Ă��܂������A1580�N�Ƀ|���g�K���D�i�ߊ��h���E�~�Q���E�_�E�K�}��㕃�Ƃ��Đ�����A��X�~�Q���̐��疼�𖼏��܂��B������_�@�ɂ��ē��N�A�L�n�̃Z�~�i�����Ő_�w������n�߂܂��B�@�A����A��X�͎���ɐ_�w�ւ̔M�ӂ������Ă��w���U���Ȃ��Ȃ�A�܂������a��ł������ׂɎi�Ջ���̑O��ł������}�J�I���w�������𑱂���ȂǁA����ɋ���Ƌ��������n�߂Ă��܂����B�܂��A���B�����̍ۂɃL���X�g���k�ɂ��z�ꐧ�x��ڂ̓�����ɂ��ĕs������\�������ȂǁA���B�؍ݎ��_�ŃL���X�g���ւ̋^��������Ă����l�q�������Ă��܂��B

�@1601�N�A�L���X�g���̊�����錾���C�G�Y�X��珜���������܂��B��X�͊������������Ă����呺��O�̑O�Ō��R���u���{�ɂ�����L���X�g���z���ٍ͈��̐N����ړI�Ƃ������̂ł����v�Əq�ׁA��N�̊������㉟�����Ă��܂��B�܂��ˎm�Ƃ��Ă��呺�̓��ł̕z�������߂��h�~�j�R��̒�Ă��p�����A�X�ɗ̖��Ɂu�C���m�̓C�x���A�����ł͑��h����Ă��Ȃ��v�Ɠ`����M���Ȃ��l�ɗ@�����ƌ����Ă��܂��B

���Q�Ɓ�

�@�E �V���������N�g�߂Ɠ��{�l�z��

�@�i�R�j ����

�@�@�@ �C���m

- �� �W�����W�F�E������

- ���{�l�̏C���m�������{���͕s���B�g�߂̏��N�����Ƃقړ��N��ŋ���W�Ƃ��ă��[���b�p�ɓ��s�����B���X�{���ň���Z�p���w�ԁB�g�߂ɔ����ċA���̓r���A�}�J�I�ŏG�g�̃o�e�����Ǖ��߂�m�葫�~�߂�H�炤�B1589�N9���A���̃}�J�I�ŋq�������B

- �� �I�����B�G�[��

�@�@�A �_��

- �� �A���b�T���h���E���@���j���[�m

- �C���h�̃S�A�܂ŕt���Y�������A�����ŕ�����ăS�A�Ɏc�����B

- �� �k�[�m�E���h���Q�X

- ���@���j���[�m�̌�����ň�s�ɏ]���܂��B

- �� �f�B�I�S�E���X�L�[�^

- �ʖ�A�C�G�Y�X����B

- �� �������\�E���V�A

�@�@�B ����Z�p�K���v��

- �� �R���X�^���`�m�E�h���[�h

- ���{�l���N�B1590�N�A�O�[�e���x���N�����ň���@�������ċA�������B

- �� �A�O�X�`�[�m

- �g�߂̐����B��O���呺�i���݂̒��茧�呺�s�j�o�g�B�C�G�Y�X��ɓ���Ȃ��������߁A�͂����肵�����v�N�₻�̑��ڂ������Ƃ͕s���B

�@�E �V�������g�߂Ƃ�

�@�i�S�j ���[�}�ɂ�

- �� 1585�N�R��23��

- ���[�}�Ń��[�}���c�O���S���E�X13���ɉy�����A���[�}�s������^������B�i�E�}�j

- �� 1585�N�T���P��

- �O���S���E�X13���̌�p�V�N�X�g�D�X5�����Պ����ɏo�ȁB

- �� 1585�N�U���R��

- ���[�}���o���B

�@�i�T�j �g�ߒc�A����̏G�g

�@�V���������N�g�߂̈�s�́A�����̃}�J�I�ő�F�@�فE�呺�����̎��ƖL�b�G�g�̃o�e�����Ǖ��߂̌��z�����R�Ƃ��܂��B����ɑ��āA���@���j���[�m�̓C���h�����g�߂̖��ڂŁA�܂��g�߂��e�n�ő���ꂽ���ȕi�X���G�g�ɑ��悷�邱�Ƃ����ƁA���ꂪ�G�g�̐S��a�炰�A�G�g���牞���ċA�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@1590�N�V��21���A���ɂW�N���Ԃ�̋A���ƂȂ�A20���z���Ă����ނ�͂����܂����������A������q�����ԈႦ��قǂł����B���̎��A���g�҂Ƃ��ėB�ꌒ�݂��Ă����L�n���M�̊��҂��܂����B

�@1591�N�R���R���A���s���ڊy��ŖL�b�G�g�Ɖy���B���̗l�q�����C�X��t���C�X�����̂悤�ɋL�^���Ă��܂��B

|

�@�G�g���ɓ��}���V���ɁA�u�]�Ɏd����C����������Ώ\���ȕ�\��^���邼�B�v�ƌ����ƁA�ɓ��}���V���́A�u���̓��@���j���[�m�_���ɂ킪�q�̂悤�Ɉ�Ă��܂����B�t�̂��Ƃ������Ă͉���Y�ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�v�ƁA�����܂����B����ɑ��ďG�g�́A�u�Ȃ�قǁA���̒ʂ肾�B�v�ƕԂ��ƁA���ɏG�g�͐�X�~�Q���ɂ����q�˂܂����B�u���͗L�n�Ƃ̂��̂��H�v�B����ɑ��āA��X�~�Q���͗L�n�Ƃɖ��f�ɂȂ�ƍl���A�u��X�̏o�g�ł��B�v�Ɠ����܂����B����ɏG�g�́A�u��X�͗L�n�a�̗̒n�ł���A�L�n�Ƃ̐e�ʂ��H�v�Ƃ̖�ɑ��āA��X�~�Q���͎d���Ȃ��u���������̂悤�ł��B�v�Ɠ����܂����B�G�g�́A�u�ނ��B�̏���̓o�e�����Ɛe����������Ă���悤���ȁc�B�v�Ɗ��z���q�ׂĂ��܂��B �@�S�l�͐��m���玝���A�����y����W���X�J���E�f�E�v���̋Ȃ����t����ƁA�G�g�͑傢�Ɋ�сu���炪���{�l�ł��邱�Ƃ����ꂵ���v�����v�ƏI�n���@���ł������B |

2. ��ؖf�ՂƓz�ꔄ��

�@�i�P�j ��ؖf��

�@1543�N�A��q���Ƀ|���g�K���D����������ƁA���{�̏��l�̓|���g�K���D�Ƃ̌��Ղ����}���A�|���g�K�����}���b�J�i1511�N�`1641�N�j������{�ɖK���悤�ɂȂ�B1557�N�ɂ́A�|���g�K���������嗤��݂̎�]�͌��i��]�f���^�j�Ɉʒu�����}�J�I�̎g�p�����l������ƁA�}�J�I�����_�Ƃ��āA���{�E�����i���j�E�|���g�K���̎O���̏��i����������悤�ɂȂ����B���̍����{�ւ̖f�Օi�Ƃ��āA�J�{�`���E�X�C�J�E�g�E�����R�V�E�W���K�C���E�p���E�J�X�e���E�^�o�R�E�n���V�E�߂��ˁE�R�{�Ȃǂ������炳��܂����B

�@�܂��A�Γ�e�́A1543�N�A�|���g�K���l�t�F���i���E�����f�X�E�s���g�������D�Ŏ��������̎�q���ɕY�����A���̍ۍŏ��̂R���̏e�����{�ɗA������A�n��������ĉΓ�e���u��q���v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B

�@�܂��A�Γ�e�́A1543�N�A�|���g�K���l�t�F���i���E�����f�X�E�s���g�������D�Ŏ��������̎�q���ɕY�����A���̍ۍŏ��̂R���̏e�����{�ɗA������A�n��������ĉΓ�e���u��q���v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B�@�e�n�̑喼�͓`�������A���̐V����̎��͂��^�⎋���Ă��܂������A����ł��̌��ʂ��ؖ������Ƃ������Đ��Y���n�߂܂����B�Γ�e�͐��E�I�Ɍ��Ă��ُ�ȑ��x�œ��{�S�y�ɕ��y���A��v�ȕ���ƂȂ����̂ł��B�����̓��{�̏e�ۗ̕L�ʂ��I�X�}���鍑�ƕ���Ő��E�ő�K�͂������Ɛ��肳��Ă��܂��B

�@�i�Q�j �z�ꔄ��

�@�Ƃ���ŁA���Ȃ̂� �g�Ζ��h �ł��B�Ζ�̌����Ƃ��������Y���ɐ���A�����Ă������{�́A�Ζ��M��50�l�̖��ƌ������āA�C�O�œz��Ƃ��Ĕ��p���Ă��܂����B�S�ˉp���� �u�V�c�̃��U���I�v�ip249�`p282�j�ɂ́A

|

�@�u�L���V�^���喼�A�����A�����������A�Ζق����ς���ɏ��������ؑD�ɉ^�сA�b�̂��Ƃ������đD���ɉ������ނ䂦�ɁA���������������ҁA��߂����ܒn���̂��Ƃ��B�v �@�u�s����X�œ��{�������ǂ��܂ł����Ă���R�ڂɂ��B���[���b�p�e�n��50���Ƃ����B�������݂߂悫���{�̖��������鏊�܂邾���ɂȂ���A���Ă�����A�z���̍��ɂ܂œ]������Ă����̂𐳎��ł��Ȃ��B�S�̉����͂߂��A�����l�������鉓���n�ɔ��蕥���k�ւ̕�����A���Ƃ��ƂȂ�ǁA���l�����ł���Ȃ���A���̓����l�Ԃ�z��ɂ������B�|���g�K���l�̋����t�����ɐ�(�Ζ�̌���)�ƌ������A�C���h��A�t���J�܂Ŕ����Ă���B�v |

�ƁA�q�ׂ��Ă��܂��B

�@�܂��A���[�}�ɔh�����ꂽ�V���������N�g�߂̈�s���A���E�e�n�ő����̓��{�l���z��̐g���ɒu����Ă��鎖����ڌ����ċ������Ă��܂����B

|

�@�u�䂪���s�̐�X�ŁA�����ēz��̋��U�ɗ��������{�l��e���������Ƃ��ɂ́A ����Ȉ����l�ŏ��ƒ{���ʏb���̗l�Ɂi���E�̓��{�l���j������䂪�����ւ̌������O�ɔR����������Ȃ������B�v �@�u�S�����B���ہA�䂪�������̂���قǑ����̒j����瓶�j�E�������A���E���̂���قǗl�X�Ȓn��ւ���ȂɈ����l�ł�����Ă����Ĕ��肳����A�݂��߂��ˋƂɏA���̂����āA�� ���̏���Â��Ȃ��҂����낤���B�v |

�Ƃ��������Ƃ肪�A�g�ߒc�̉�b�^�Ɏc����Ă��܂��B

�@�L�b�G�g�ɂ���āA�u���V�A�Ǖ����v�����z���ꂽ�̂́A�V���������N�g�߂��A������R�N�O��1587�N�U��18���̂��Ƃł����B

3. �V�������g�߂̉����s�H

|

|

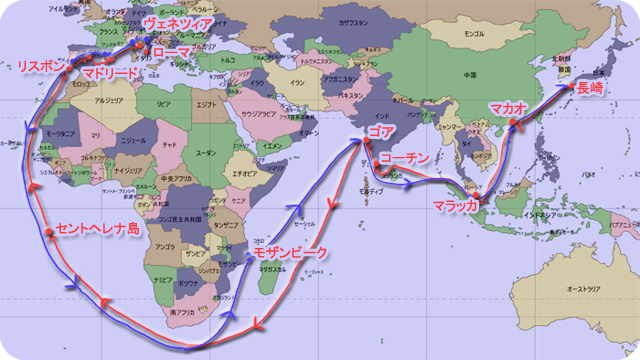

�y���H�z���� �� �}�J�I �� �}���b�J �� �R�[�`�� �� �S�A �� �Z���g�w���i�� �� ���X�{�� �i���}�j�� �V���g�� �� �G���H�� �� ���B�����B�\�[�U �� �O�A�_���[�y �� �g���h �� �}�h���[�h �� �G�X�R���A�[�� �� �A���J�� �� �׃������e �� �����V�A �� �A���J���e �� �A���N�f�B�A �� �����H���m �� �s�T �� �t�B�����c�F �� �V�G�[�i �� ���[�} �y���H�z���[�} �� �A�b�V�W �� �����g �� �C�[���� �� �{���[�j�� �� �t�F���[�� �� ���F�l�c�B�A �� �p�h���@ �� ���B�`�F���c�@ �� �}���g���@ �� �~���m �� �W�F�m���@ �� �o���Z���i �� �����Z���[�g �� �A���J�� �� �}�h���[�h �� �g���h �� ���B�����B�\�[�U �� �G���H�� �� ���X�{�� �� �R�C���u�� �� �o�^���� �i��}�j�� ���X�{�� �� ���U���r�[�N�� �� �S�A �� �}���b�J �� �}�J�I �� ���� |

|

| �� �C�G�Y�X��C���m�̗����Ɣ؍s | ���g�b�v�� | �؎x�O�喼�̔Ɣ��V�A�Ǖ��� �� |