b. 日英同盟締結

日露の領土問題と満州

朝鮮から満州にかけての地域は、大国の食指が及んでいない権力の空白地帯で、清国、ロシア、日本がぶつかる地点となり、東アジアの趨勢を図る上で非常に重要な場所でした。

朝鮮から満州にかけての地域は、大国の食指が及んでいない権力の空白地帯で、清国、ロシア、日本がぶつかる地点となり、東アジアの趨勢を図る上で非常に重要な場所でした。朝鮮半島の権益を巡って日清戦争に勝利した日本は、下関講和条約で清国から遼東半島の割譲を受けることになりましたが、遼東半島はロシアにとっても重要な場所でした。

当時、満州での権益拡大を狙っていたロシアにとって、そこを日本に押さえられてしまうと、満州は海の玄関口を失ってしまうことになるので、ロシアはフラ ンスやドイツに声をかけ、「遼東半島を清国に返せ」と日本に圧力をかけてきたのです。結局、日本はその圧力に屈する形で遼東半島を返還しました(前ページ参照)が、半島はその後列強の食い物にされてしまうのです。

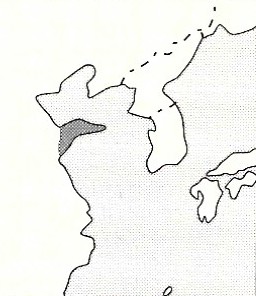

ロシアは大連、旅順を租借し、満州全土に兵を入れ、ドイツは山東半島での宣教師殺害事件を理由に膠州湾を占領し、そのまま租借地としました。フランスも広州湾を租借、イギリスは山東省の威海衛、九竜半島を租借しました。

ロシアは大連、旅順を租借し、満州全土に兵を入れ、ドイツは山東半島での宣教師殺害事件を理由に膠州湾を占領し、そのまま租借地としました。フランスも広州湾を租借、イギリスは山東省の威海衛、九竜半島を租借しました。※ 左図は、ドイツとイギリスが租借した膠州湾と威海衛がある山東半島。

三国干渉によって日本が遼東半島を返還してみると、弱体化した清に列強による権益の貪り合いが行われました(「租借地と租界」参照)。しかもロシアは満州を抑えた後、朝鮮にまで進出してくるようになったのです。

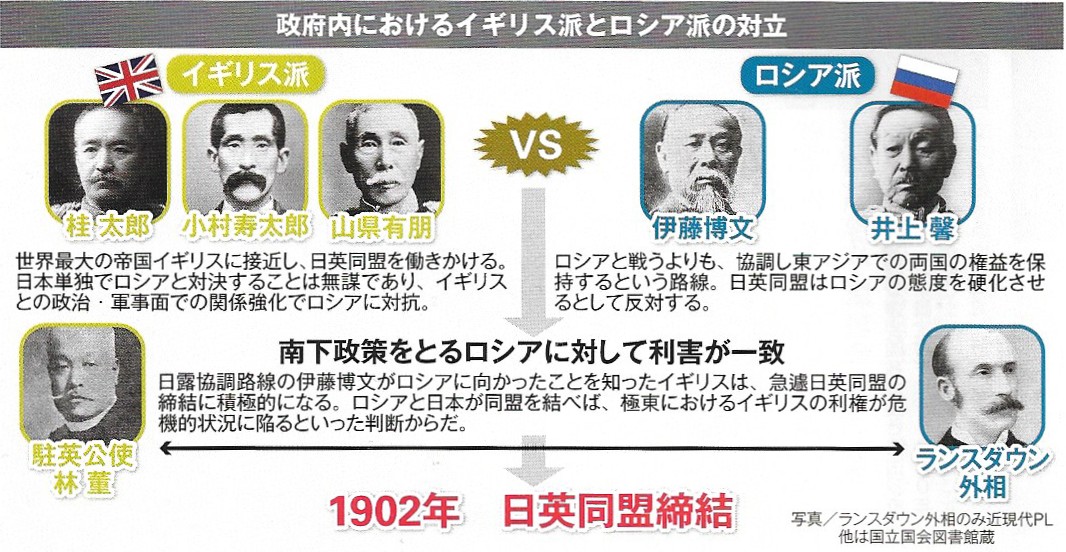

ロシア派とイギリス派の対立

当時の満州は、大豆の一大生産地として各国の関心を集めるとともに、巨大な人口を擁する製品輸出先の「市場」でもありました。米英両国は満州の経済権益がロシアに独占されることを阻止するためには、対抗勢力である日本を応援するのが最良だとの結論に達していました。

この時、イギリスは極東の清国だけでなく、世界規模でロシアの南下政策との政略的な戦いを展開していました。黒海から地中海へと向かうロシアの勢力拡大は、クリミア戦争によって阻止し、中央アジアのトルキスタンとアフガニスタンでも、インド洋へと向かうロシアの企図を挫く(グレート・ゲーム)ことに成功していました。

しかし、海軍国イギリスには満州から不凍港・旅順に向かうロシアの進出を阻止するための陸軍部隊の余力を持たず、その面で軍事力を肩代わりしてくれる戦 略的パートナーを求めていたのです。イギリスは、規模は小さいものの強力で合理的な日本の軍事力を高く評価していました。

その頃日本政府内では、イギリスと手を結んでロシアに対抗すべきだという「日英同盟路線」と、そのロシアを敵視する代わりに交渉で妥協点を見つけて共存を図るという「日露協商路線」の二つの意見が並立していました。

<日英同盟路線>

代表が桂太郎首相(1901年6月就任)や小村寿太郎外相、山縣有朋、そして陸海軍の首脳。

1901年4月、ロンドンの駐英公使・林董が東京に送付した「日独英三国の同盟をドイツ代理公使から提案された」との報告がきっかけとなって、日本側ではイギリスの意向を探り、同盟に向けての可能性について検討が始められました。

しかし、南アフリカで起こったボーア人の反英運動(ボーア戦争)をドイツが指示したことで、イギリスとドイツの仲が険悪になり、日独英三国同盟の話はたち消えとなりましたが、日英の同盟に関してはまだ残っていたため、条約の条件についての交渉が、東京とロンドンで秘密裏に進められたのです。

<日露協商路線>

代表は伊藤博文や井上馨。

伊藤は日本の韓国(朝鮮は1897年に「大韓帝国」へと国号が改称)での行動の自由をロシア側に認めさせる代わりに、ロシアの満州での自由行動を認めるという「満韓交換論」を主張していました。

※ 「大韓帝国」は、清の冊封国時代と日本統治時代の狭間の短い時期でしたが、朝鮮半島最後の専制君主国として朝鮮史上初の近代国際法に基づく独立主権国家であり、摂理的に重要なポイントでした。

幕末にイギリスへと留学した経験のある伊藤は最後まで、ロシアとの協商による事態の打開という方策に固執し続けました。伊藤は、当時の超大国イギリスと新興国日本の総合的な国力差を肌で感じており、イギリスが日本と対等な同盟を結ぶとは思えませんでした。

1901年11月、伊藤博文はロシアを訪問して皇帝ニコライ2世と面会し、翌12月には蔵相ウィッチと会談を重ねて、日露協商の可能性を模索したのです。しかし、国力と軍事力で自国より規模が小さい日本を「格下」と見なし、ロシアが一方的に有利な条約案を提示して、伊藤は日露協商の構想を粉々に打ち砕かれてしまいました。

日英同盟締結

1902年(明治35年)1月30日、日英同盟条約が正式に締結さ

れ、満州をめぐる情勢は新たな段階に入りました。日英同盟では、日英いずれかの国が他国と戦争状態になった場合、もう一方の国は中立を守ることとされてい

ました。しかし、敵国に味方する国が現れた場合は、もう一方の国も参戦しなければならない、と決められていました。これによって日露戦争が起きた場合に

は、他の列強がロシア側に加わる可能性が非常に低くなり、ドイツやフランスの動きを牽制することができたのです。

1902年(明治35年)1月30日、日英同盟条約が正式に締結さ

れ、満州をめぐる情勢は新たな段階に入りました。日英同盟では、日英いずれかの国が他国と戦争状態になった場合、もう一方の国は中立を守ることとされてい

ました。しかし、敵国に味方する国が現れた場合は、もう一方の国も参戦しなければならない、と決められていました。これによって日露戦争が起きた場合に

は、他の列強がロシア側に加わる可能性が非常に低くなり、ドイツやフランスの動きを牽制することができたのです。この日英同盟がきっかけとなって、日本は対露戦争に踏み切る覚悟を固めたのです。

|

◆ 日英同盟の要旨

前文 : 両国は極東の現状と平和、ならびに清国と韓国の独立と領土保全を維持し、商工業の機会均等を確保することを希望する。 第一条 : 清国と韓国において両国の特別の利益が、ある国の侵略や国内騒動によって侵害されたときは、それぞれの利益を守るために必要な措置をとることができる。 第二条 : そのために一方の締約国がある国と戦争になった場合には、他方の締約国は中立を守り、そのほかの国の参戦防止に努める。 第三条 : その戦争で、ある国がその締約国に対して参戦したときは、他方の締約国も参戦し援助する。 |

当時のイギリスはどの国とも同盟を結ばない“孤高の大国”でした。イギリスは清やインドシナ、インドなどに多くの権益を持っていましたが、これらの権益の安定が大きな課題となっていました。インドシナではフランスと対立し、中国やインドはロシアの脅威にさらされて手をこまねいて、それらの権益を失うおそれがあったのです。

その頃のヨーロッパでは各国がこぞって軍備の拡張を進めており、世界各地にある支配地でも反英運動などが起こっているため、アジアにだけ軍隊を割くわけにはいかなかったのです。

イギリスにとって、東アジア地域では有力な海軍国というと、中国(清)と日本でしたが、日清戦争で中国が敗れたため、日本と同盟を結ぶしかなかったのです。

これに対して日本は、日英同盟によって第一次世界大戦(1914年〜1918年)でイギリスのためにドイツに宣戦布告をしました。しかしその後、日英の思惑にズレが生じ、1921年(大正10年)、日英同盟が廃止され、日本が外交的に孤立していくことになりました。

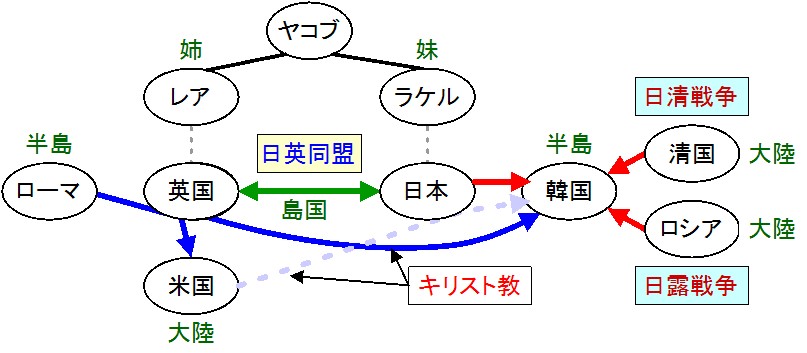

日英同盟の摂理的観点

創世記30章に、ヤコブがラケルに向かい怒って言った、「あなたの胎に子どもをやどらせないのは神です。わたしが神に代わることができようか」と。

創世記30章に、ヤコブがラケルに向かい怒って言った、「あなたの胎に子どもをやどらせないのは神です。わたしが神に代わることができようか」と。これは姉であるレアのような“神に対する信仰”がないので、神があなた(ラケル)の胎に子どもをやどらせないようにしていると言う意味で、アブラハムの妻サラに子どもが産まれなかったことと重なります。

<参照>

「アブラハム家庭はノア家庭のやり直し」

「リベカ・ラケルの愛と知恵」

キリスト教がローマ帝国の国教となり、イギリス(島国)を経て、その種が新大陸アメリカに撒かれました。

<参照>

「ローマ帝国国教とキリスト論」

「神の希望とアメリカ」

日本では徳川幕府が禁教令を発布し、キリスト教禁止令は1873年(明治6年)にようやく解かれました。しかし、建国のため形式的なもので、神観を否定した道徳的レベルに終始してしまいました。

<参照>

「イスラム教の誕生と成立」

「岩倉使節団」

「明治の教育システムと教育勅語」

朝鮮にイギリスから、また日本を通過点としてアメリカからキリスト教が伝えられると、清国の属国となっていた朝鮮が開国と攘夷に分かれ、やがえては日清 戦争を招いてしまいました。ところが、日清戦争で清国が敗れ朝鮮が清国から開放されると、ロシアが侵入してきたのです。これに対して、朝鮮に対する日本の 干渉がさらに強まり日露戦争を引き起こしてしまいます。

摂理は朝鮮が開国して自主独立の国(大韓帝国)となる方向に向かっていました。そのために日英同盟を締結して日露戦争が起こったのですが、戦勝国となった日本は朝鮮を支配し日英同盟を破棄して間違った道を歩むことになるのです。

| ≪ 日清戦争 | <トップ> | 日露戦争 ≫ |