■ 第三部 終章

b. 文先生の復帰摂理と現地の整備

1.「現地の整備」における気概を持つために

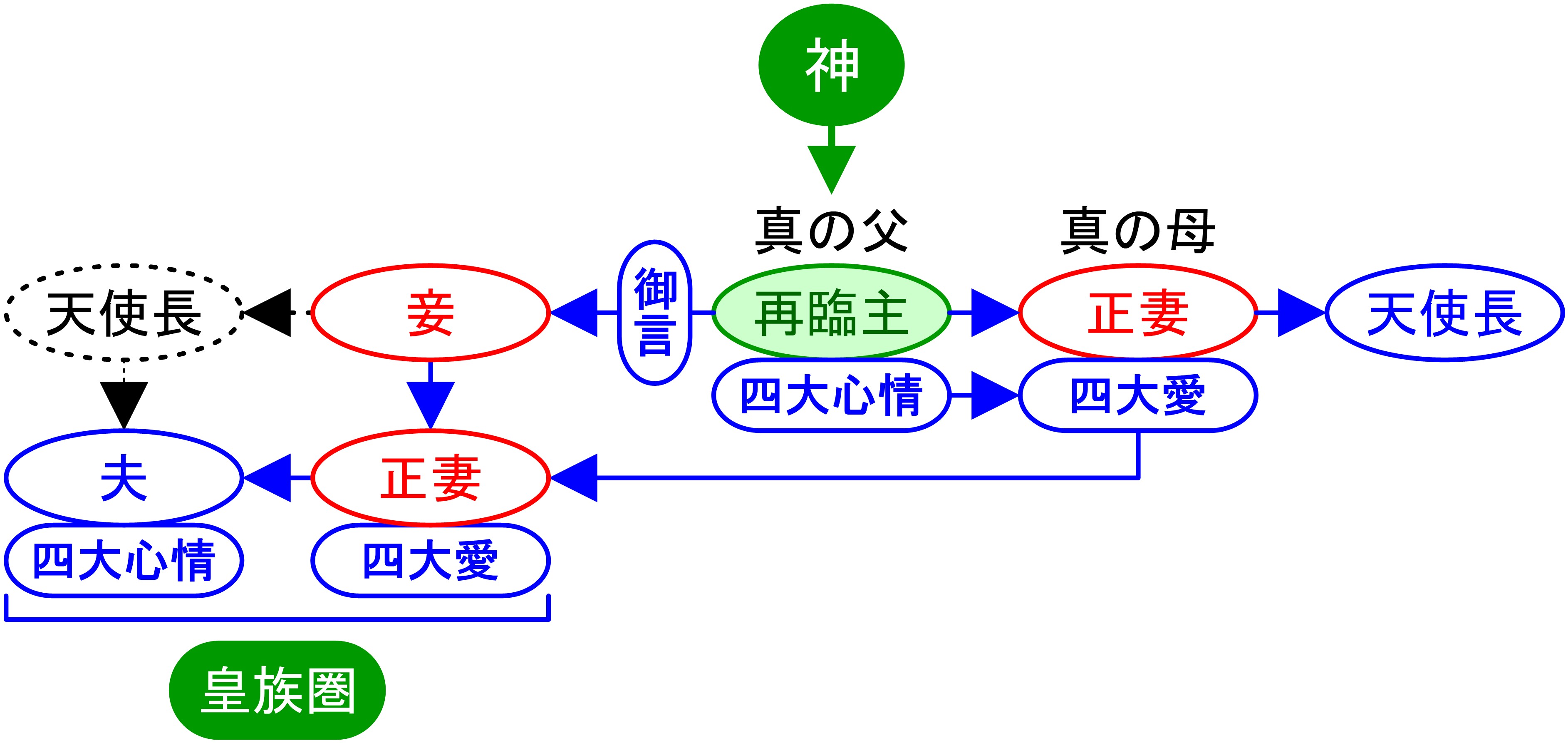

(1) 御言による皇室圏拡大が唯一の復帰摂理となった

① 長子権を復帰したカイン女性としてのあるべき道

(ⅰ) キリスト教における「御意」と「御心」の差異

|

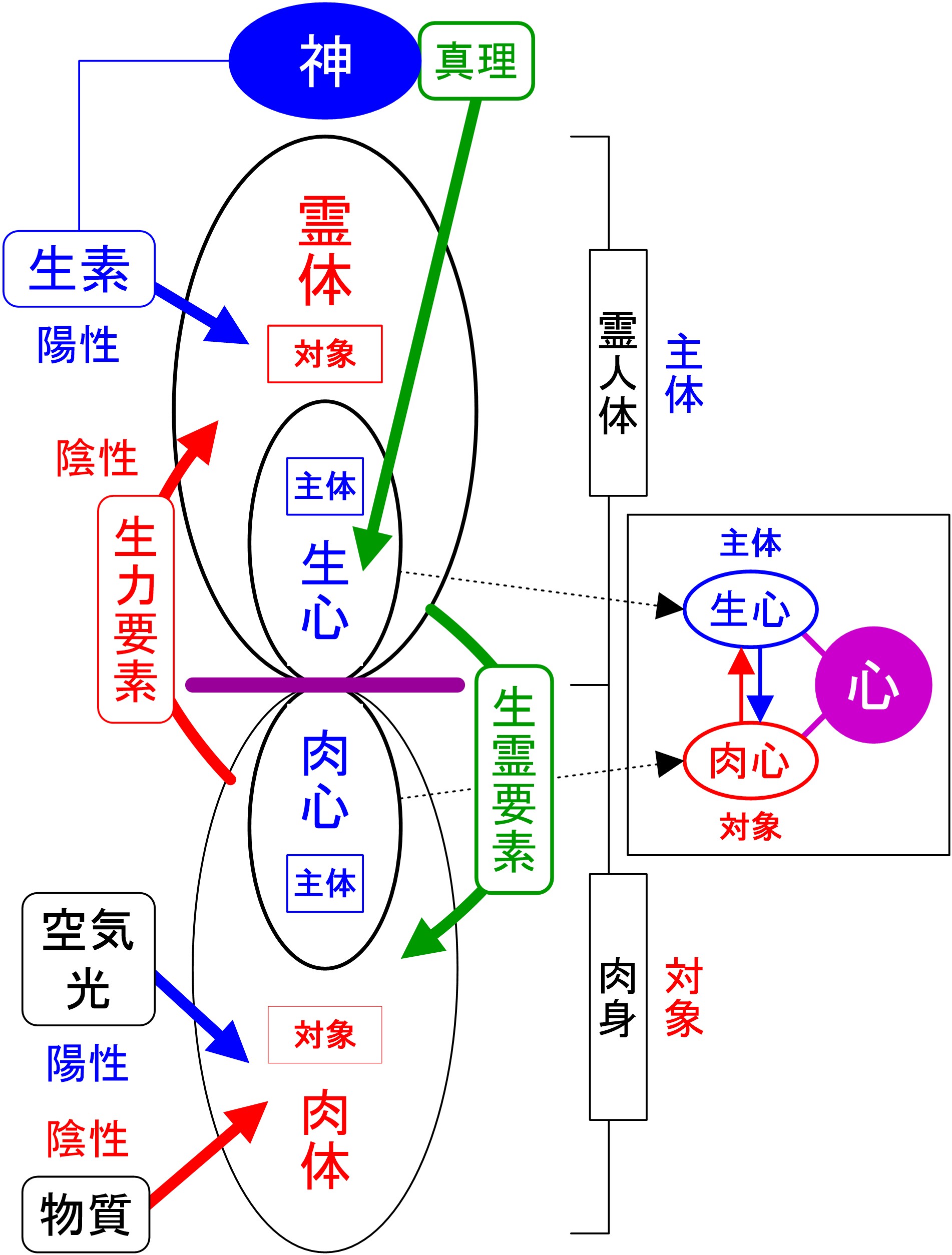

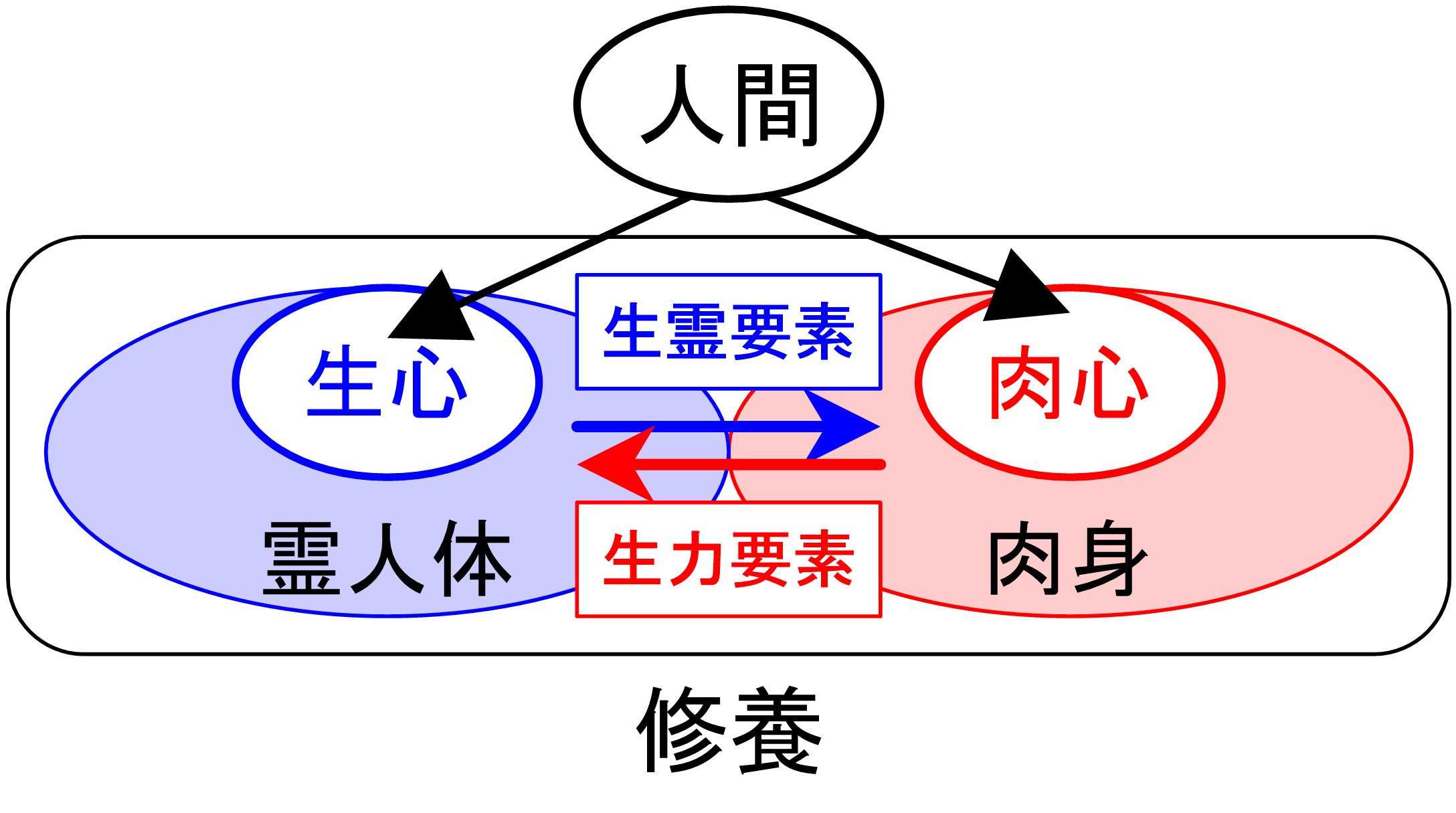

ここに付言したいことは、人間の知情意には肉身と霊人体の知情意が共に含まれているという事実である。人間は肉身と霊人体の二重体(統一体)であるために、人間の心(本心)も肉心と生心の統一体である。したがって内的性相においても、肉身の知情意の機能と生心の知情意の機能とが複合的に統一されているのである。 肉心の知的機能は感覚と知覚の程度であり、せいぜい若干の悟性的機能を現すにすぎない。しかし生心の知的機能は感性、悟性、理性をみなもっており、普遍的真理を体得することもできる。生心はまた自己を認識し反省する能力、すなわち自我意識をもっている。大脳生理学者のジョン・エックルスや生物学者のアンドレ・グド=ペロのような科学者が、人間にだけ自我意識があると言ったのは、人間には生心があるからなのである。(『統一思想要綱』p101) |

|

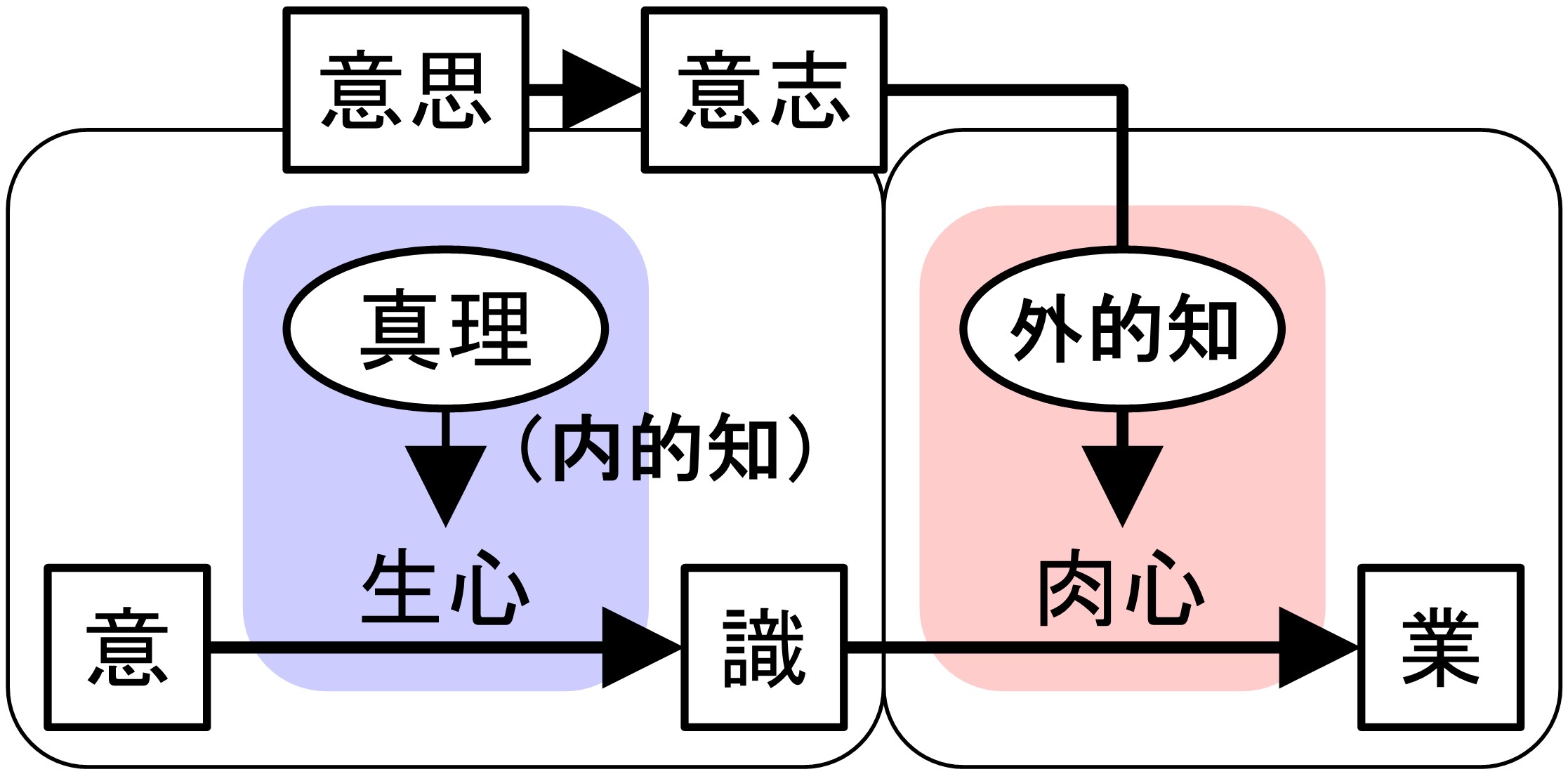

一般的に「意識」とは、「自分の今ある状態や、周囲の状況などを認識できている状態のこと」を指していているが、ここにおける認識すべき対象物を “霊的に知覚(意)” し、「真理」によって “分析し分類して認識する(識)” ことで得る「意思」としての気持ちや感情(知覚)が起こり、ある「意志」を芽生えさせ、それが業となって結果を結ぶ。

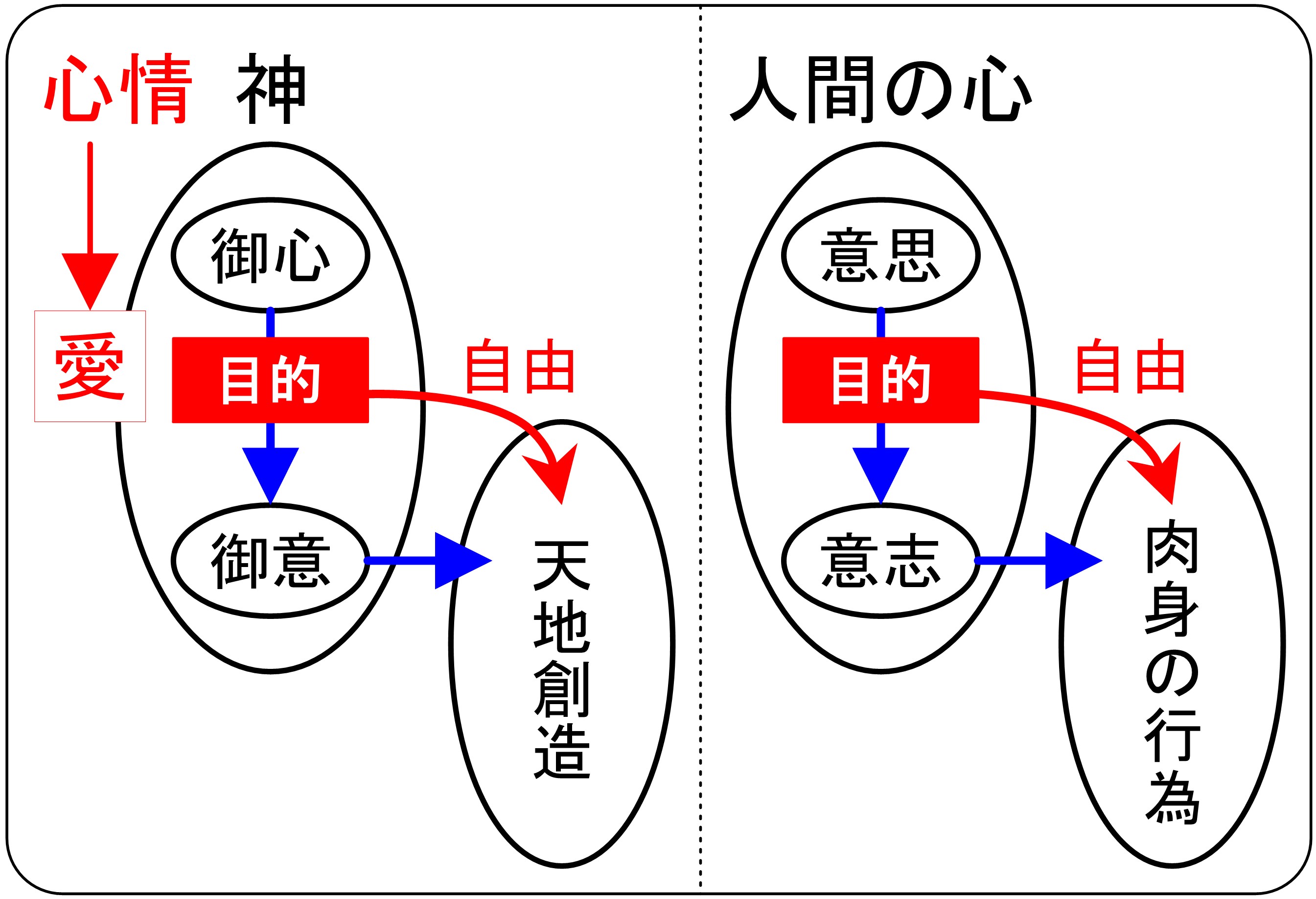

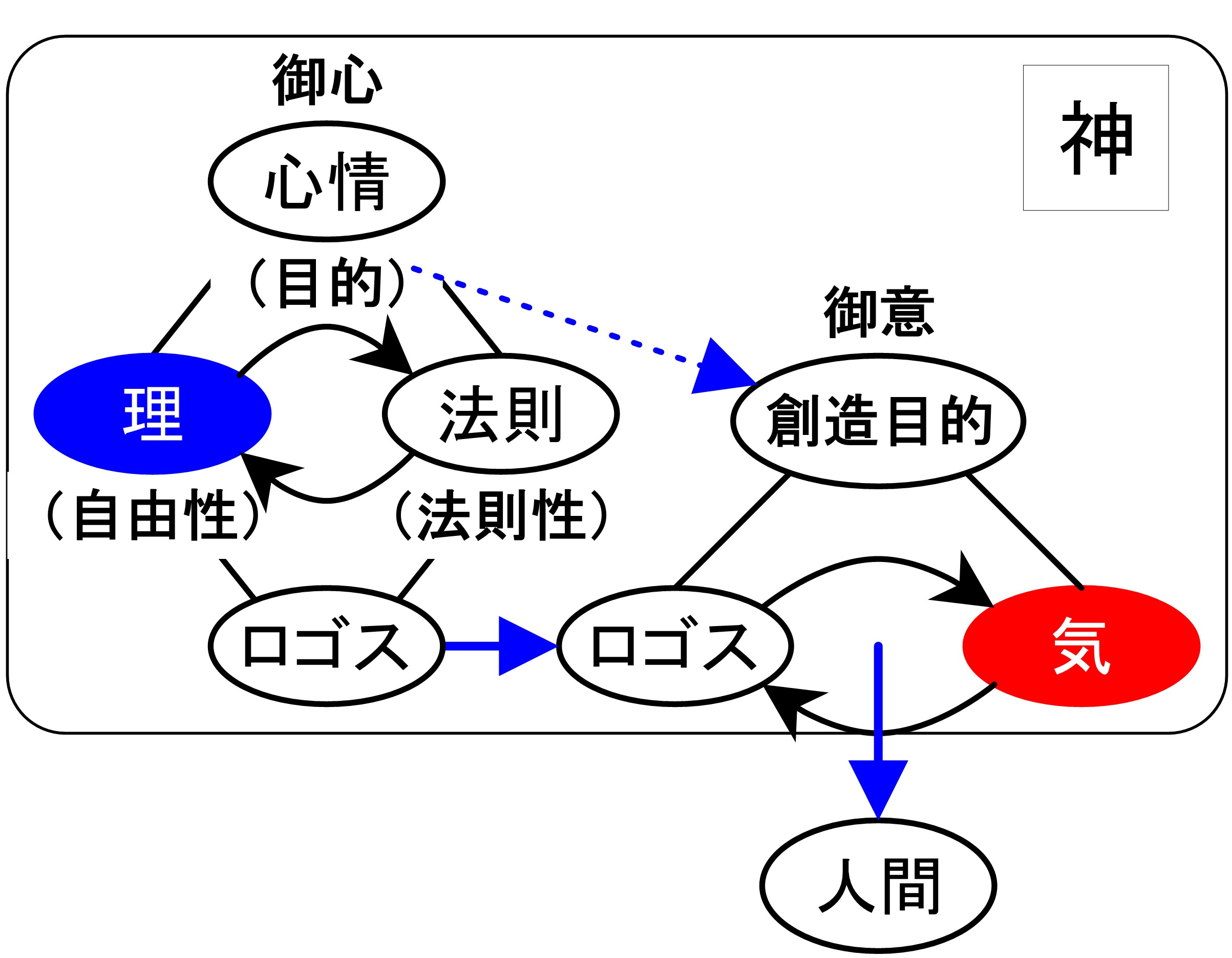

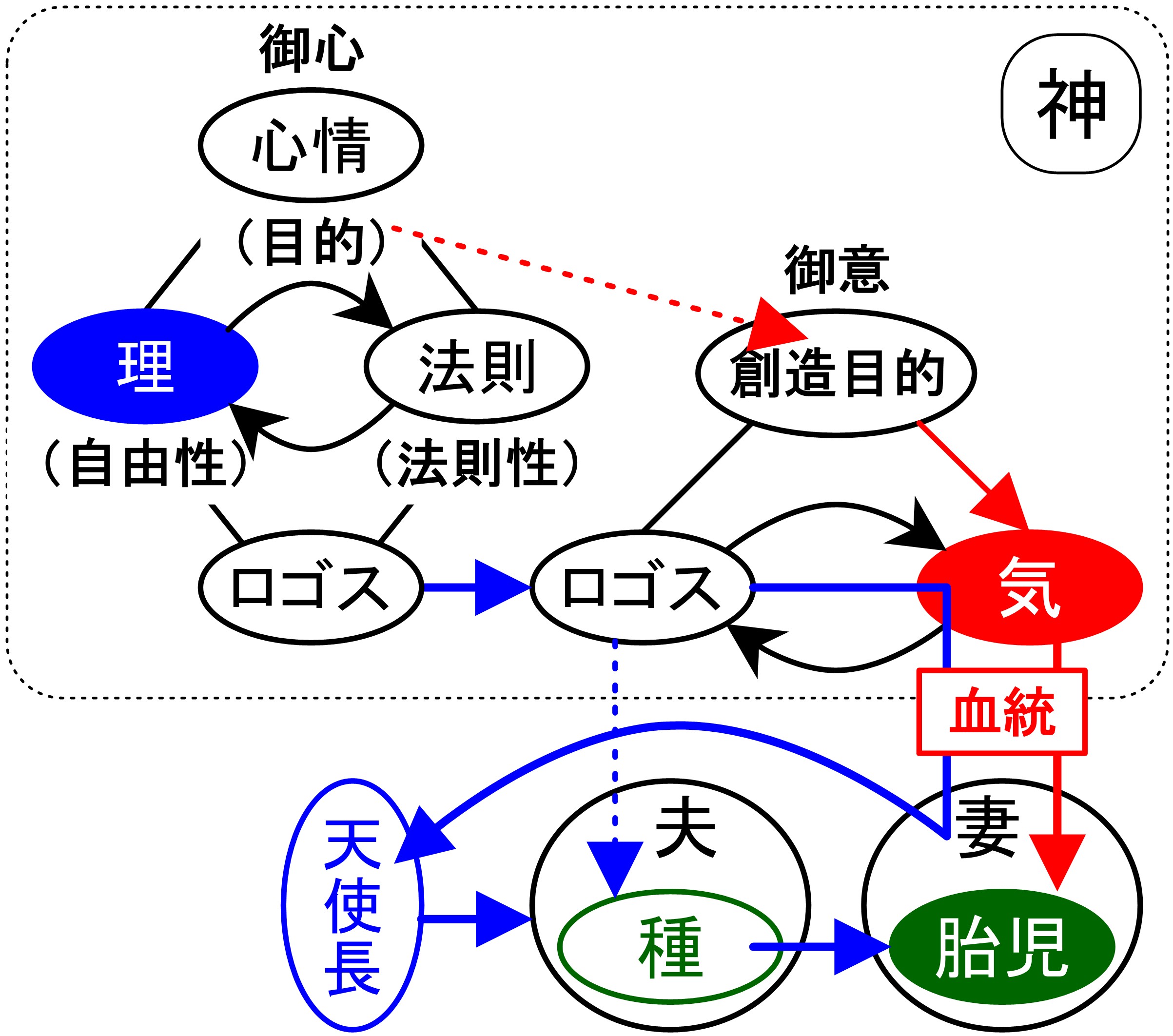

この「意思」と「意志」は、キリスト教における神の “御心” と “御意” の表現に通じている。“御心” は「意思」から「意志」までを含めた “心全般の意味” であり、“御意” は「意志」としての意味となっている。神は、この「御意」に従って天地創造と復帰摂理を成して来られたのである。

<参照>

・「意思」「意志」の違いは?意味、使い分け、例文までスタディサプリ講師がわかりやすく解説!

(ⅱ) 自由と原理と心

| 自由とは、自由意志とこれに従う自由行動とを一括して表現した言葉なのである。前者と後者とは、性相と形状との関係にあり、これが一体となって初めて完全な自由が成立する。それゆえに、自由意思のない自由行動なるものはあり得ず、自由行動の伴わない自由意志というものも、完全なものとはなり得ないのである。自由行動は、自由意志によって現れるものであり、自由意志はあくまでも心の発露である。しかし、創造本然の人間においては、神のみ言、すなわち、原理を離れてはその心が働くことができないので、原理を離れた自由意志、あるいは、それに基づく自由行動はあり得ない。(『原理講論』p125) |

| 心情は神の性相の最も核心となる部分であって、「愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動」である。(『統一思想要綱』p52) |

|

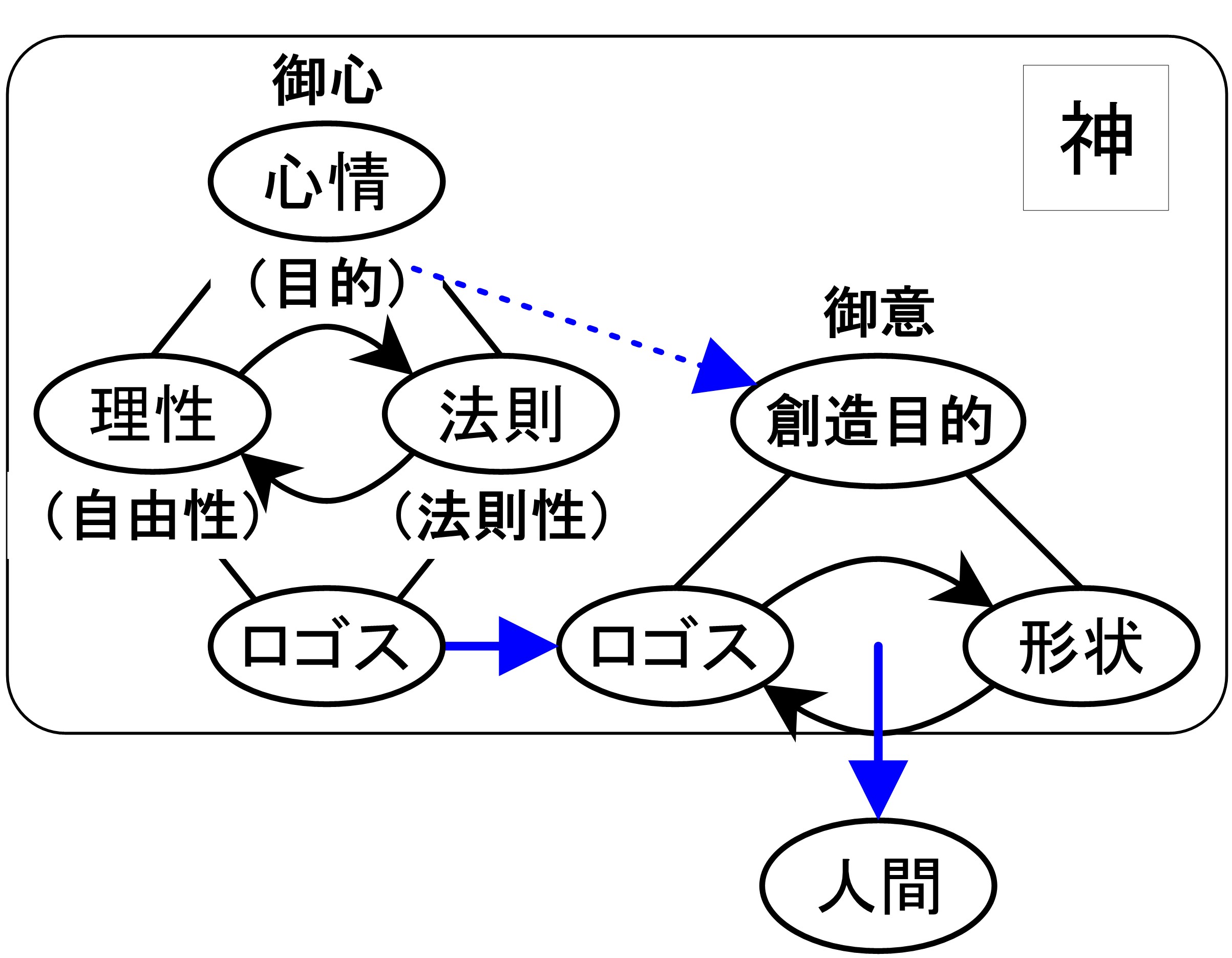

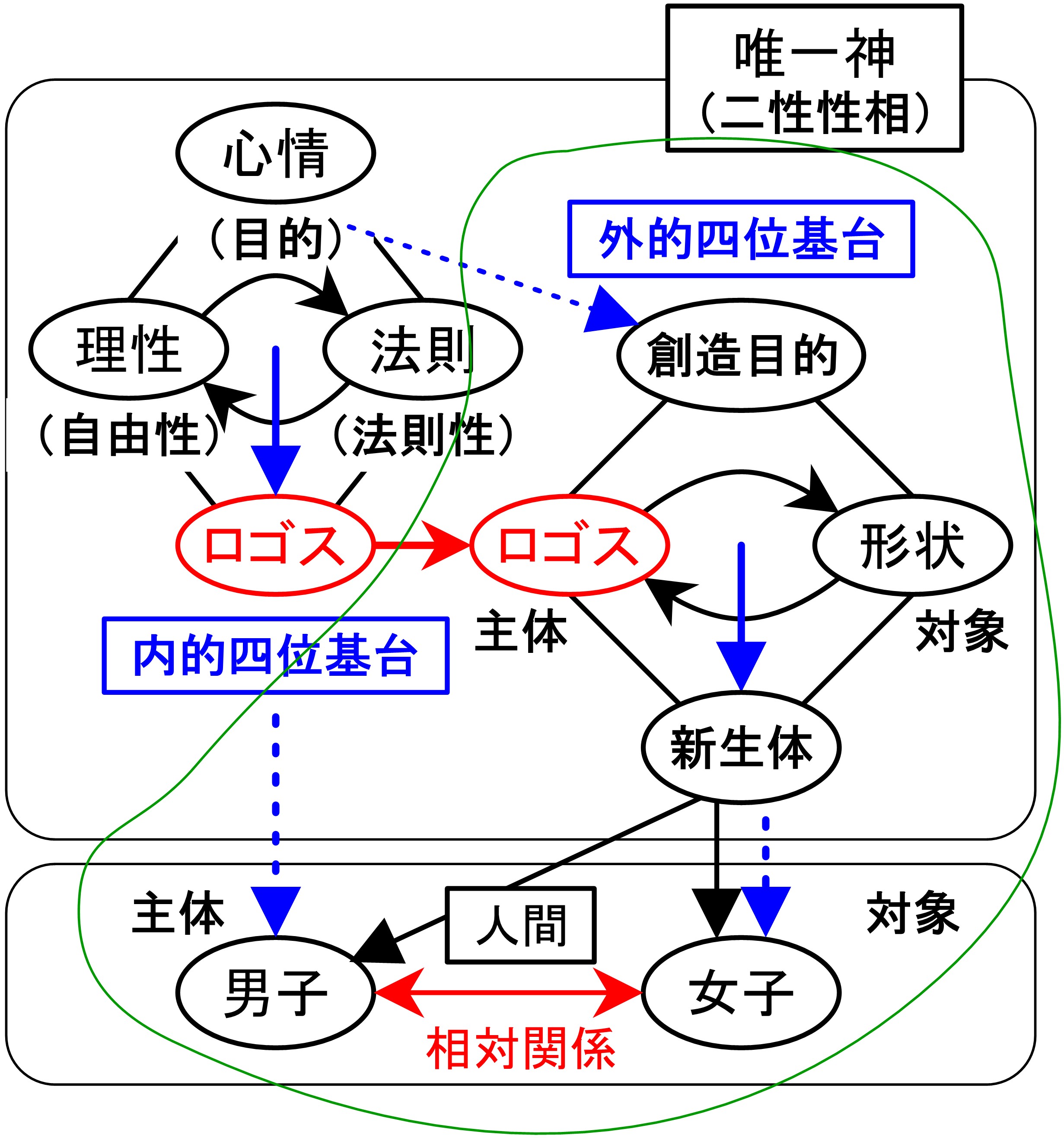

統一思想から見れば、ロゴスを言というとき、それは神の思考、構想、計画を意味し、ロゴスを理法というとき、それは理性と法則を意味する。ここで理性とは、本性相内の内的性相の知的機能に属する理性を意味するのであるが、万物を創造したロゴスの一部である理性は、人間の理性とは次元が異なっている。人間の理性は自由性をもった知的能力であると同時に、概念化の能力または普遍的な真理追求の能力であるが、ロゴス内の理性は、ただ自由性をもった思考力であり、知的能力なのである。 そしてロゴスのもう一つの側面である法則は、自由性や目的性が排除された純粋な機械性、必然性だけもつものである。法則は、時と場所を超越して、いつどこでも、たがわずに作用する規則的なものである。すなわち、機械装置である時計の時針や分針が、いつどこでも一定の時を刻むのと同様なものが法則の規則性、機械性なのである。(『統一思想要綱』p59) |

| ロゴスが理性と法則の統一であるために、ロゴスを通じて創造された万物は、大きくは天体から小さくは原子に至るまで、すべて例外なく、理性と法則の統一的な存在である。すなわち万物は、すべて理性と法則、自由性と必然性、目的性と機械性の統一によって存在し、運動し、発展しているのである。(『統一思想要綱』p62~p63) |

|

『原理講論』には「原理を離れた自由はない」(一二五頁)、「責任のない自由はあり得ない」(一二五頁)、「実績のない自由はない」(一二六頁)と書かれている。これを言い換えれば、自由の条件は「原理内にあること」、「責任を負うこと」、「実績をあげること」の三つになる。ここで「原理を離れる」というのは、「原則すなわち法則を離れる」という意味であり、「責任を負う」とは、自身の責任分担の完遂を意味すると同時に、創造目的の完成を意味するのであり、「実績をあげる」とは、創造目的を完成し、善の結果をもたらすことを意味するのである(一二六頁)。ところで責任分担の完遂や、創造目的の完成や、善の結果をもたらすことは、すべて広い意味の原理的な行為であり、天道に従うことであり、法則(規範)に従うことなのである。 したがって自由に関する三つの要件、すなわち「原理内にあること」、「責任を負うこと」、「実績をあげること」は、一言で「自由とは原理内の自由である」と表現することができるのであり、結局、真の自由は法則性、必然性との統一においてのみ成立するという結論になる。ここで法則とは、自然においては自然法則であり、人間生活においては価値法則(規範)である。価値とか規範は秩序のもとにおいてのみ成立する。それゆえ規範を無視するとか、秩序を破壊する行為は、本然の世界では決して自由ではないのである。 自由とは、厳密な意味では選択の自由であるが、その選択は理性によってなされる。したがって、自由は理性から出発して実践に移るのである。そのとき、自由を実践しようとする心が生まれるが、それが自由意志であり、その意志によって自由が実践されれば、その実践行為が自由行動になる。これが『原理講論』(一二五頁)にある自由意志、自由行動の概念の内容である。(『統一思想要綱』p63~p64) |

|

|

<参照>

・ パウロの伝道と三位一体論の展開

・ 理趣経と生殖器のみ言葉

(ⅲ) 第二の神様である良心を探して真の自分を知る

|

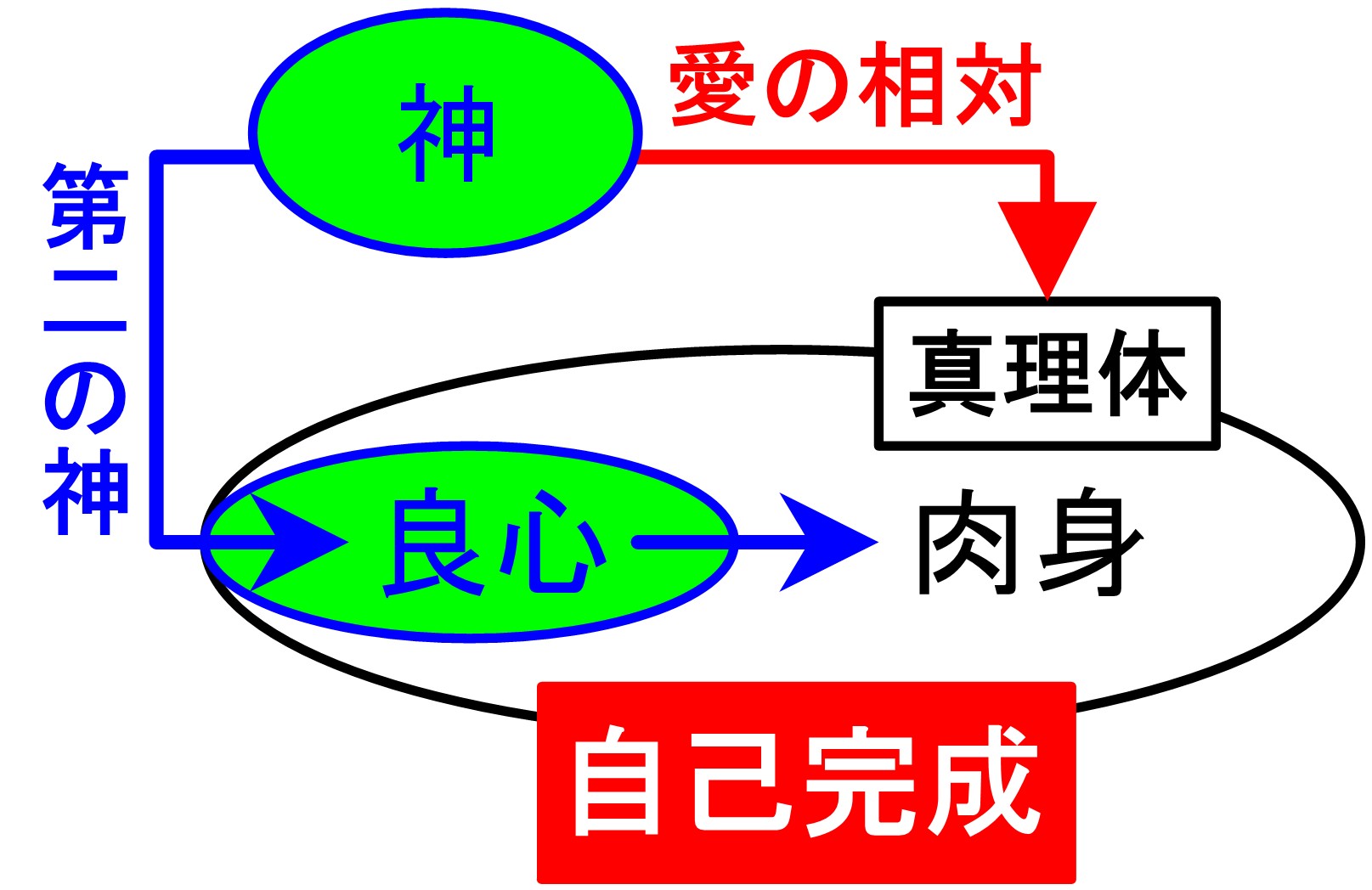

アダムは、第二の神様の位置に良心を立たせているのです。そして、自分自身を中心としては、絶対的な神様として良心を頂いているのです。分かりましたか? もしも神様が、先に知るとするならば、それは神様の体と同じです。神様が神様御自身のことを知っているのと同じように、神様と一体になったものだというのです。しかし、まだ愛の相対として一体になっていません。分かりましたか?(「はい」)。なぜ、良心が先に分かるようになっているのかというと、良心の相対である肉身は、神様の相対ではないからです。良心を中心として、肉身が相対になっているのです。それが先に一つになって、つなぐようになっています。分かりましたか? 良心を中心として、(良心と)体が一つになって、神様につながるようになっているのです。 神様と一つになっているのではないということは、神様の相対の価値、別個の真理体として立たせるために、神様とは別個の中心の基準があるということです。自己完成というとき、自分を中心として良心と肉身が一つになるのが先です。それが一つにならないと、(肉身が)神様の相対としての良心と一つにはなりません。分かりましたか?(「はい」)。そういう面において、良心は、神様よりも先にすべて分かるのです。そのような立場に立っているので、人間は神様の愛の相対の価値的存在になるのです。分かりましたか? 神様をプラスとして、自分はマイナスとなって、プラスの相対の立場に立つのです。ですから、マイナスはマイナスとして、先に分かるのです。これが重要です。 神様も、良心に尋ねてくるのです。自分と一体となっていれば、尋ねる必要はありません。分かりましたか? 尋ねるのは、相対的な個別真理体だからです。真理体になっているのです。それはマイナスの存在であって、プラスではありません。分かりましたか? もしプラスであれば、もう聞く必要はないのです。一つになっているので、自分の手足と同じだから、聞く必要はありません。先に知っているのに、何を聞くのかというのです。しかし、これは相対の立場であり、プラスではなくマイナスだから、聞かざるを得ないのです。分かりましたか?(「はい」)。 ですから良心の命令は、絶対に受けなければならないのです。神様はプラスだから、マイナスはマイナスで一つになって、完全に完成しなければなりません。それで、良心を神様のように絶対信奉しながら、一つにするのが、修養の一番の近道です。祈祷するときも、良心に向けて話をするのです。「いかに苦労しましたか」と。そうすると、良心と自分が友達になるのです。分かりますか? 良心と話し合うのです。そうすると良心が、第一の神様の基準に立つようになるのです。 一体化した基準で、どんどん肉身が弱まって一つになれば、それに比例して、マイナス圏が大きくなり、プラス圏と、どんどん一つになってくるので、だんだんと自分の良心が明らかになるのです。そのように一つになった境地になれば、教えなくてもすべて分かります。堕落のサタン圏に奪われ、引っ張られていったので、自分が分からなくなり、みんな反対されて、ふさがっているのです。ですから、それを完全に回せば、すべてに通じるのです。分かりましたか?(「はい」)。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p82~p83) |

|

|

|

|

|

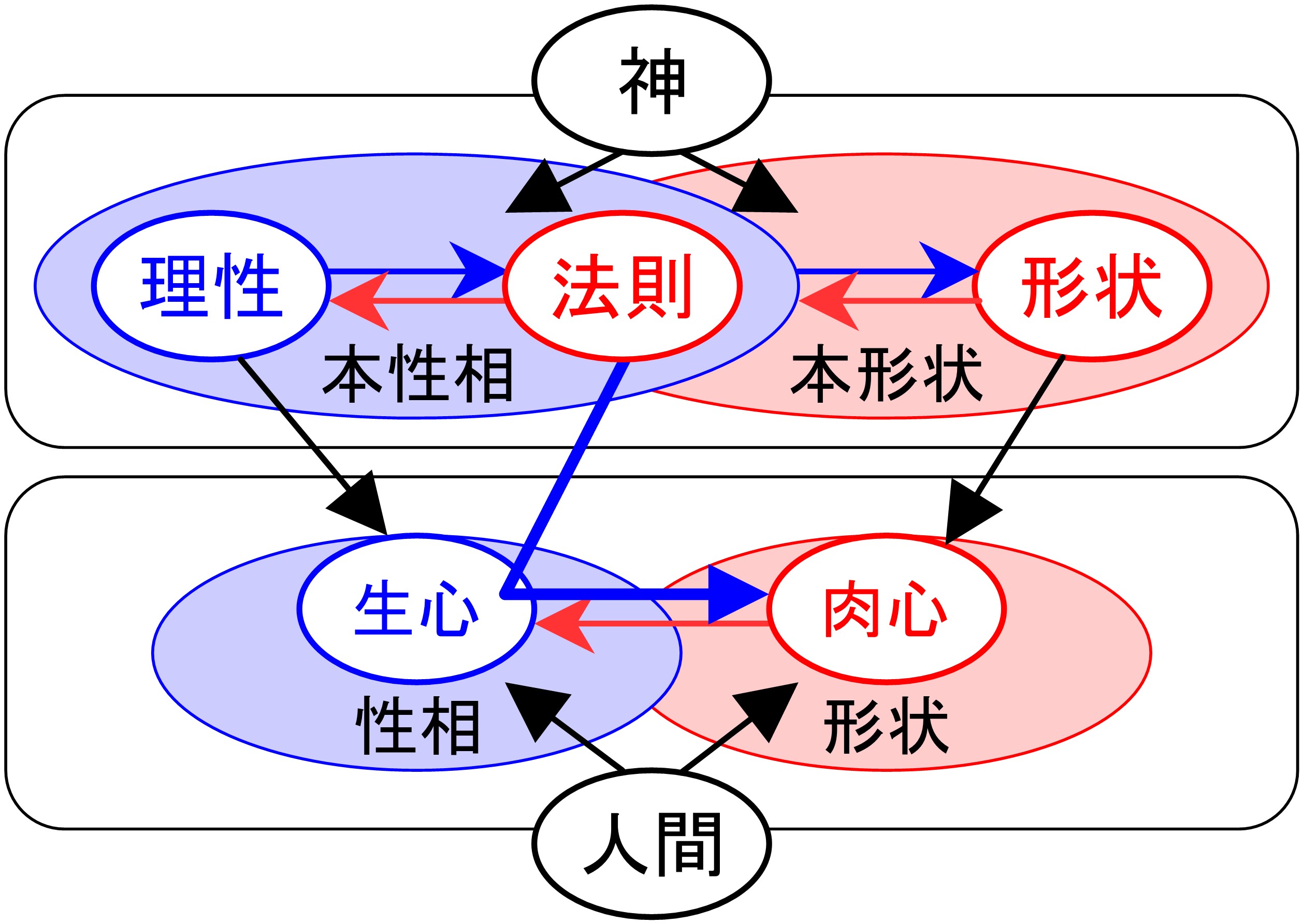

この神に似せて創造された人間も、性相の中核を成す生心は神の理性(理)と法則(真理)によって生成され人間の心の主体的要素ともなる。また、人間の形状の中核を成す人間の対象的要素としての肉心は神の形状を気として存在させ、生心の対象として結びつけるのは、真理としての法則性を究極の要因として一体となり良心が確立する(図8)。そうした良心が、人間の内外両面において善神との授受の回路が開かれ、平和感と正義感が増進され、肉心の健康も向上するようになるというのである。

| 善神の業は、時間がたつにつれてその個体の平和感と正義感を増進せしめ、その肉身の健康をも向上させる。しかし、悪神の業は、時間がたつにつれて不安と恐怖と利己心を増進せしめ、また健康をも害するようになる。(『原理講論』p120) |

<参照>

・ 武士道の源流となった儒教

・ 気の概念と病態 (東邦大学付属大森病院・東洋医学科教授 三浦於菟 : PDF / 本サイト)

(ⅳ) 良心と修養

| ですから良心の命令は、絶対に受けなければならないのです。神様はプラスだから、マイナスはマイナスで一つになって、完全に完成しなければなりません。それで、良心を神様のように絶対信奉しながら、一つにするのが、修養の一番の近道です。祈祷するときも、良心に向けて話をするのです。「いかに苦労しましたか」と。そうすると、良心と自分が友達になるのです。分かりますか? 良心と話し合うのです。そうすると良心が、第一の神様の基準に立つようになるのです。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p83) |

|

<参照>

・ 内村鑑三の武士道とキリスト教

(2)「武士道」に見る重要な観点

① 神の復帰摂理としての最終目的は皇族圏の完成にある

(ⅰ) まだ復帰完成の道が摂理として残っている皇族圏

|

<参照>

・ 真の家庭における摂理完了の失敗

(ⅱ) 「気」と「血」の概念から見た “血統の要” となる女性

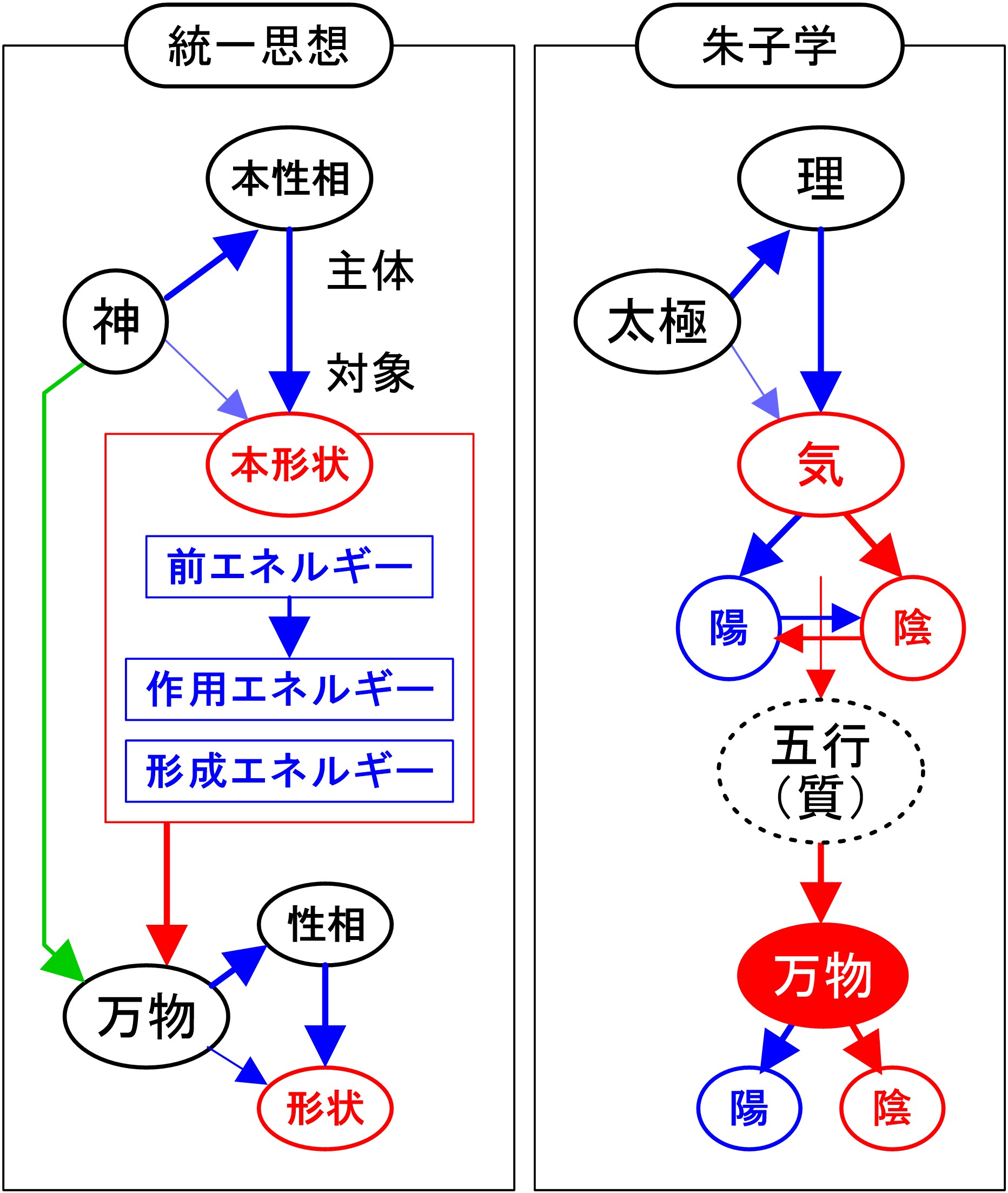

さて、朱子学における「理」と「気」(図5)は、神の “理性” と “形状”(図6)に該当することを述べた。そして、神は、この「理」と「気」が “法則(原理)” に従って一体となり万物を創造し、人間を創造したことは図6が示す通りである。そこで、もう少し「理」と「気」について詳しく見てみることにしよう。

<参照>

・ 気の概念と病態 (東邦大学付属大森病院・東洋医学科教授 三浦於菟 : PDF / 本サイト)

|

<参照>

・ 神道とは何か

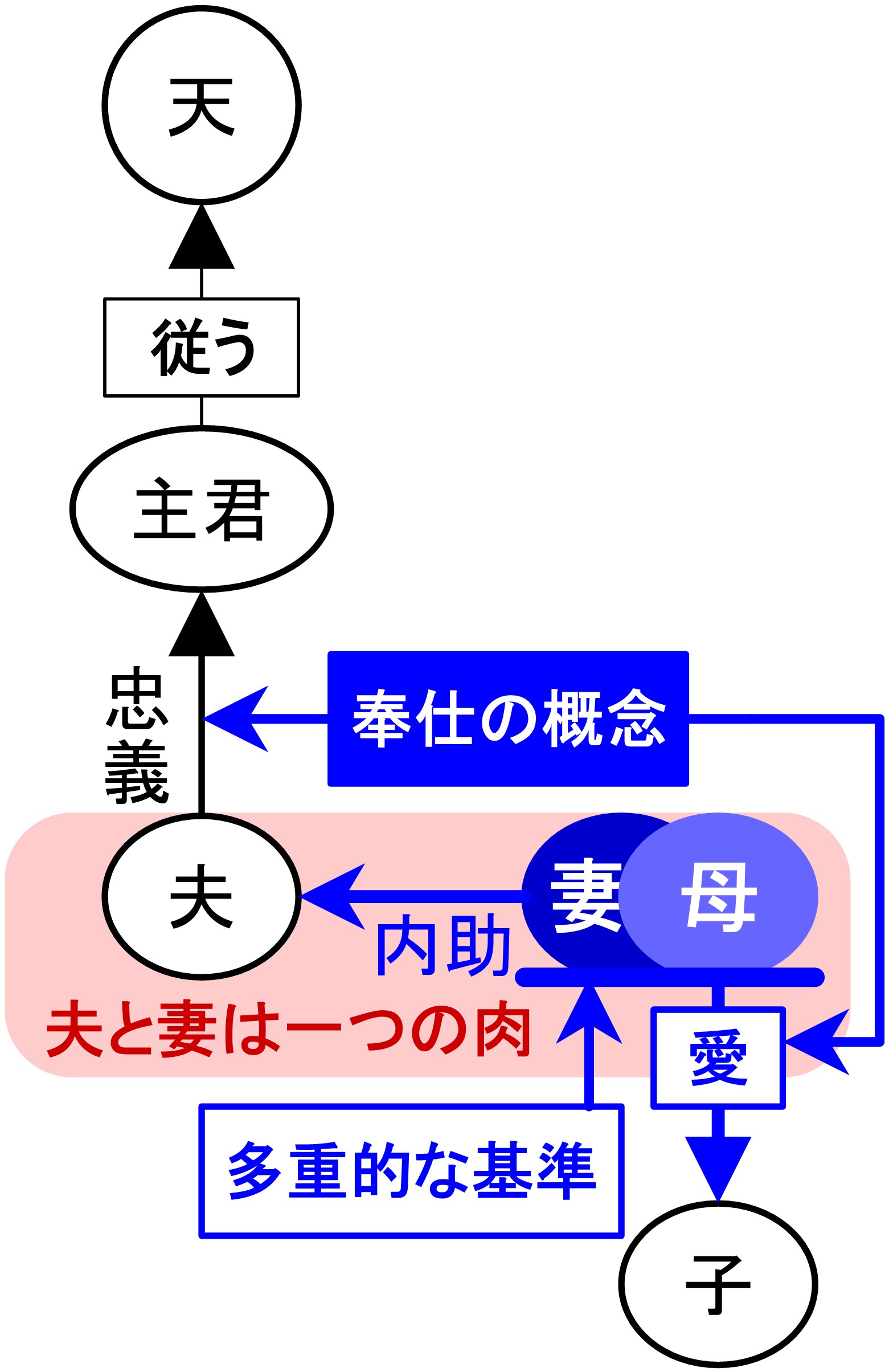

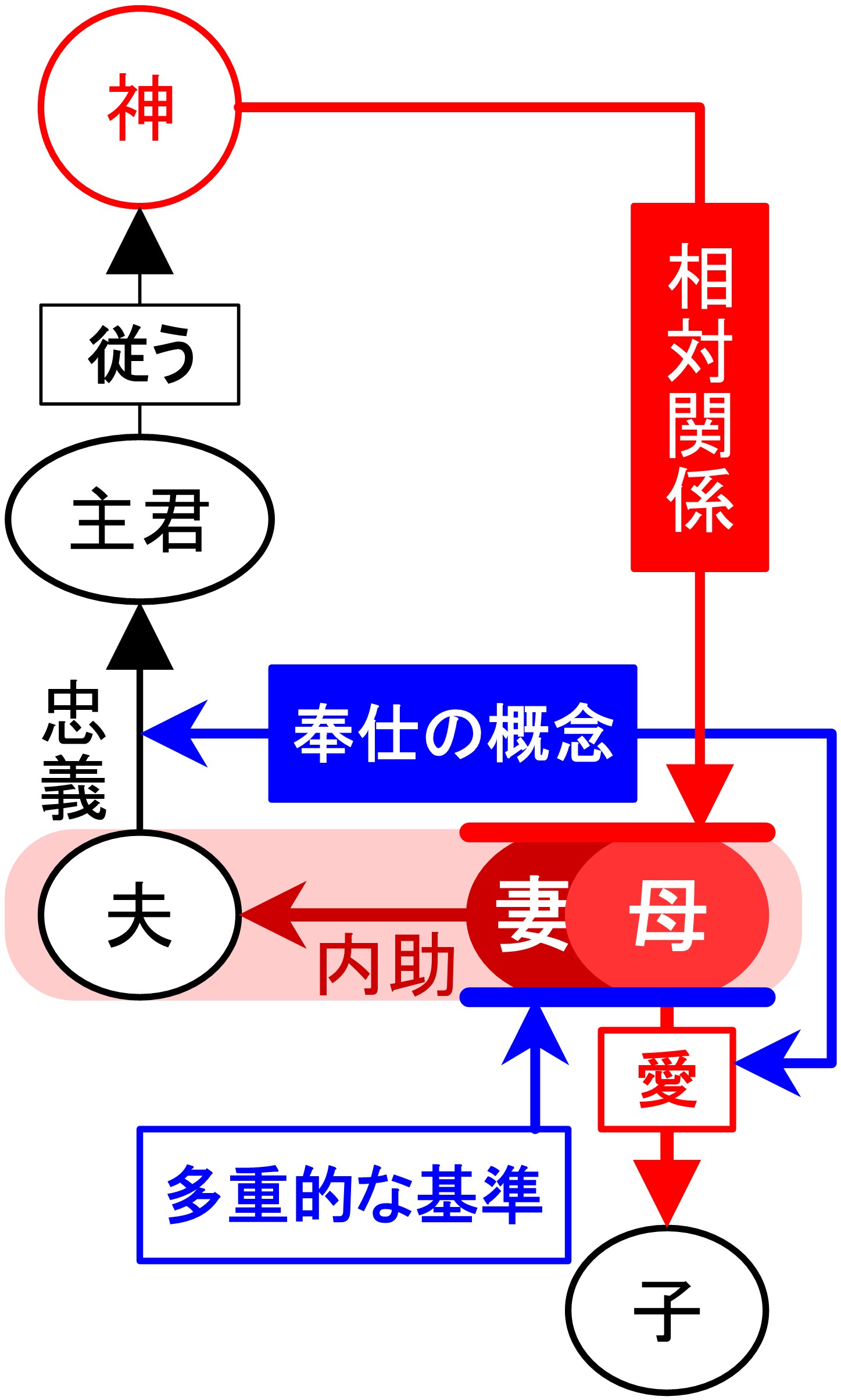

② 夫と妻は愛における主体と客体

| 女性が夫君や家のために身を捧げるのは、男が主君や国のために身を捧げるのと同じく、自らの意思で行い、名誉あることであった。いっさいの人生の謎は自己放下をしなければ解決しないが、この自己放下こそが男の忠義、家に対する女の献身の本質である。男は主君の奴隷ではないが、女も夫君の奴隷というわけではない。女の役割は「内助」として正式にみとめられるものであった。主従関係は階層をなし、女は夫君のために自己を空しくし、男は主君のために自己を空しくし、主君は天に従うとされていたのである。たしかに、このような教説には問題があり、キリスト教がすぐれているのはまさにこの点にあるといえる。キリスト教では、この世にある一人ひとりの個人に、直接創造主への責務を負うことを求めているからである。しかし、ここには、たとえ個人としての自己を殺してでも、自らより高いものに仕えるという、奉仕の概念がある。キリストの教えのうちもっとも偉大で、キリストの地上の御業の聖なる核をなすものが、この奉仕の概念である。そしてそれを共有しているという点で、武士道は永遠の真実に根ざしているということができるのである。(『対訳 武士道』p288~p290) |

|

ここまでの記述から、武士道の下で女性の地位がきわめて低かったという印象を持たれたとすれば、私は歴史の真実をゆがめたことになる。女性は男性と同じように扱われなかったということは、まちがいなく言える。しかし、「違い」と「不平等」は異なるものであることをきちんと理解しないことには、この問題についての誤解はたえないだろう。 男性そのものが、今でも例えば法廷や選挙の投票などで、とうてい平等とはいえないということを考えると、男女間の平等の問題を論じることが虚しく感じられる。アメリカの独立宣言では、すべての人間は生まれながらにして平等であると述べられたが、精神的、あるいは肉体的な面での生まれながらの才能について触れられていない。ローマの政治学者ウルピアヌスがはるか昔に述べたこと、すなわち法の前ですべての人間が平等であるということを蒸し返しているにすぎない。この場合、法的権利が、平等かどうかを決める尺度であった。社会における女性の地位を調べるのに、法的権利のみが尺度であるなら、それがどのあたりなのかを述べることは、体重をポンドとオンスで述べると同じくらい容易いことであろう。だが問題は、男と女の社会的地位を相対的に比べる正確な基準が存在するかどうか、ということである。金と銀の価値を比べて結果を数値化するように、女性と男性の地位を比較することが正しいのだろうか? それで十分なのだろうか? そのような計算方法では、人間に備わっているもっとも重要な価値、すなわち人間としての本性を考慮の外においてしまうのではないだろうか? 男性女性それぞれが、この地上での役目を果たすにはおよそ様々の条件が必要であることを考えると、男性と女性の地位を比較するのに用いる基準は、複合的なものでなければならないだろう。経済学の言葉を借りるなら、「多重的な基準」ということになる。武士道にはそれ独自の、二項的な基準があった。女性の価値を、戦場と家庭という二つの基準で測った。戦場では価値がなく、家庭での価値がすべてであった。女性の待遇は、この二つの判定に対応していた。社会・政治的単位としての扱いは小さかったが、妻・母として最大の敬意と深い愛情を受けた。ローマのような軍事的な国家で、婦人がなぜあれほどの尊敬を受けたのだろうか? それは、マトローナ、すなわち母親だったからではなかろうか? 戦士、立法家ではなく、母親として男の前に立って、平伏させたのである。武士道でも同じことである。父や夫たる者が戦場や野営地に出て不在のときには、すべて家を取り仕切るのを任されたのは母や妻であった。子の教育ばかりか、子を敵の手から守る仕事でさえ母親に委ねられたのである。先に述べた女性の武術修練は、子の教育を賢く監視し、実施することができることを主たる目的としていたのだ。 なまかじりの知識の外国人の間で、とても浅はかな考えが広まっている。日本では妻のことを「荊妻」などと呼ぶが、これは女性が軽んじられている証拠だ、というのである。日本語では家族をさして「愚父」や「豚児」、自分のことを「拙者」などと謙遜するのが普通であるといえば、分かってもらえるだろうか? 日本人の結婚観は、「夫と妻は一つの肉たるべし」という点において、いわゆるキリスト教徒の先をいくように思われる。アングロサクソンの個人主義は、夫と妻が別々の人間であるという感覚を捨てきれない。それゆえ仲違いすると別々の「権利」を意識し、仲がよいときは言葉のかぎりをつくしておよそ馬鹿げた愛称や愚にもつかない甘い言葉をべたべたと用いる。夫か妻が他人に向かって、つれ合いのことを「わたしのよき半身(better half)」が美しいだの、賢いだの、温かいなどと褒めそやすのは、日本人の耳にはたいへん理性にもとる所作である。自分自身のことをさして、「聡明なわたし」とか「愛すべき人柄」などと言うのは悪趣味もよいところではないか? 日本人には自分の妻や夫を褒めるのは、自分自身のことを褒めるのと同じだという感覚がある。そして自分を褒めるのは、控えめにいってもよい趣味とはいえないと、日本人は感じる。願わくば、キリスト教徒の国々でもそうであってほしいものだ!このようにくだくだと脱線に及んだのは、妻のことを謙遜する礼儀は、武士にとってはきわめて普通のことであるからだ。(『対訳 武士道』p296~p302) |

|

この「内助」とは、妻が夫の外での活躍を家の中にあって支えることであって、この内助によって夫が主君や国のために忠義を捧げることも “名誉” なことですが、主君が天に従うことはそれ以上の “名誉” なことであるとされました。

キリスト教でいう “奉仕の概念” とは、創造主としての神への責務として、自らより高いものに仕え、下なる者を愛をすることにある。何よりもこの神からの縦的愛は、上から下への下向性の愛に他ならない。故に、夫と妻はこの点において横的一体となり、夫は上の者に仕え、妻は子女らを愛して愛によって血統として繋いでいく(図12)。

<参照>

・『武士道』に見るキリスト教精神(下)

③ 女は愛の神の相対者

|

それで、聖書にはエバを象徴して、「善悪を知る木」とあるのです。善悪を知る木とは、女です。そして木の実とは、女のそれをいうのです。なぜ善悪を知る木というのかといえば、女は、善になれば善の実を結ぶし、悪になれば悪の実を結ぶからです。 もし王子様と一つになった場合には、王宮を相続することも可能です。そして、王子を生むこともできます。反対に、悪辣なやくざの親分と結んだ場合には、悪魔世界の王子を生むようになるのです。善悪を知る木の実、それは善悪を知る女の胎をいいます。善にもなるし、悪にもなることを象徴しているのです。 ですから神様は、堕落しないように、善につながるように、戒めているのです。「悪になったら大変だから、それを取って食べるな! 勝手にするな! 神様が命令するまで待て!」と。それは男のものであり、男のうちでも王様の男、神様のものです! ですから、その女の実が何を願うかというと、最高の男、神様までをも願うのです。女には、神様をすべて入れても休ませることのできる良心の袋があるのです。 女の主人は男ですね? 女に聞いた場合、主人のうちで一番の主人は誰かというと、神様です。女をつくった目的は、アダムのためでもあるのだけど、一番は、神様のためにつくったというのです。なぜかというと、神様は相対が必要だからです。独りで住むのはかわいそうだというのです。先生でも、お母様がいなかった場合には、「八十代になるおじいさんは、かわいそうです」と言われるのです。相対がいなくなれば、すぐに除去されるのです。天運というのは、相対がいることで保護するようになっているのであって、相対のいないものは押し出すようになるのです。 なぜ旦那さんが亡くなった場合に、女は、あんあに転がりながら泣き続けるのでしょうか? 誰が、何がそのようにさせるのでしょうか? 第三の力が加わって、押し出すような力で悲惨さを抱かせるのであって、自分の中にそういう力があるわけではありません。宇宙力、天運というものは、相対関係のあるものは保護するのだけれど、相対がいないものは押し出すようになっているのです。(『文鮮明先生の日本語による御言集 特別編1』p32~p33) |

|

神は、二種類の四位基台による授受作用が一体となった唯一神としてあられる。この二種類の四位基台とは、心情を中心とした内的四位基台(本性相)と、心情から生じた(創造)目的を中心とした外的四位基台(本形状)である。人間は本来、神の外的四位基台に似せて男と女に創造された。よって、人間(男と女)は、母性神としての外的四位基台である聖霊によって生まれたことになる。然るに、人間は父なる神(内的四位基台)の種を基として創造されたと言えるので、神を “父なる神” と呼ぶのは原理的な呼称であると言える(図13)。当然、男子は神の内的四位基台としての役割を担うのだから、女子に対しては主体としての立場と責任を担わなければならない。

|

| ≪ 真の家庭における摂理完了の失敗 | <トップ> |